基于选必1课程的历史概念教学探索

作者: 刘继伟

摘 要:选必1课程是专题史的排布,专题的核心概念殊为重要。对“民族国家”的案例教学说明,教学“教科书未写、学术上暂难定论但确实重要”的历史概念的一般路径是:将概念置于广阔的历史进程中,“溯源流,定时空”“述行迹,察流变”“描名状,析特质”。

关键词:概念教学 民族国家 国际法

鉴于选择性必修课程《国家制度与社会治理》(下称“选必1”)的性质和授课年段,实际教学中我们一般用两个课时教学教科书一节课的内容,这有利于促进知识的融通、完善学生的知识结构、开拓学生学科视野。在备课之前,提前收集学生的学习问题是常规操作。针对选必1《近代西方民族国家与国际法的发展》一课,有部分学生写道:“什么是民族国家?它与国际法有怎样的关系?”分析此课标题“近代西方民族国家与国际法的发展”,可将其解构为三部分:“近代西方民族国家的产生、发展”、“国际法的发展”以及“近代西方民族国家与国际法的关系”——显然,明确“什么是民族国家”是教学的重要前提。

一、针对“民族国家”的文本爬梳与整理

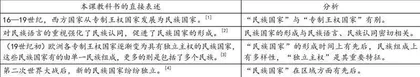

教科书未对“民族国家”予以明确界定,本课正文中与“民族国家”直接相关的语句表述及分析罗列如下:

支撑一线教学的教学教研部门没有忽视这一问题。《浙江省普通高中学科教学指导意见 历史(2021年版)》明确写到“17世纪中叶,《威斯特伐利亚条约》的签订标志着西方民族国家的出现”。[5]《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)解读》则将“民族国家”定义为“指近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的、以一个或几个民族为国民主体的国家,其成员效忠对象是有共同认同感的‘同胞’及其共同形成的体制”[6]。不同的表述推动我们就“民族国家”去拓宽视野。

钱承旦教授指出,“在13世纪的时候,‘国家利益高于一切’的思想已经出现,民族国家已经在孕育之中。到了中世纪末期,西欧出现了向民族国家过渡的大趋势,其标志是专制王权的建立。从现代化的角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起点”[7]。“民族国家的第二个阶段是真正的‘民族的’国家的建立,在这个阶段上,国家不再属于个人,它应该属于整个‘民族’。‘民族’与王权发生对抗,最终推翻专制王权”[8]。

姚介厚教授也关注到了民族国家的变化。他将民族国家划分为近代民族国家与现代民族国家,指出:“14、15世纪,经过长期的混战,西欧近代各国的雏形已经出现,伴随这一过程的是民族感和民族国家的发展和加强[9]……欧洲近代的民族国家,在资产阶级革命之前均为专制君主制”[10],“到西欧资产阶级革命特别是18世纪末的法国革命之后,西欧的民族主义才发展为现代的形态……现代民族主义是以现代民族国家为基础发展起来的一种政治运动和意识形态”[11]。

综上,对于民族国家的定义,教科书不名、史家相差。面对学生的学习需求,这一概念我们又不好绕过,故而我们考虑以“民族国家”为核心组织本课的第一课时教学。授课内容划分为“近代西方民族国家的形成、发展”与“近代以来国际法的发展”两部分,第一课时聚焦于民族国家的概念内涵,第二课时侧重于民族国家处理相互关系之手段——国际法的演变。教科书还写道:“17—19世纪,近代国际法形成并得到发展。”[12]个人理解,这是教科书引而不发:近代民族国家的形成与国际法具有相伴相生的关系。在此思虑之下,第一课时中的近代民族国家教学纳入部分国际法的内容才更加充实。

二、指向“民族国家”的教学设计与实施

针对民族国家概念的分歧,周平提出:“在认知或理论领域争论不休的问题,只要将其还原到其形成或所处的历史环境中进行考察,就能得出客观的结论,或找到解决问题的有效路径或方式。”[13]这一研究思路也是本课的设计思路,即本课时内容不纠结于民族国家的具体定义(事实上也无此能力),在教学中“不讲‘是什么’而讲‘有什么’”,重点落在近代西方社会、政治的变化层面,在近代西方历史演进中勾勒“民族国家”。本课时的主旨内容拟定为:

在封建西欧,人们认同于分封的土地,同一封地上的人产生认同感。英法百年战争促进英、法两国民族意识的觉醒,民族语言的发展、专制王权的强化推动西方近代民族国家渐次形成。为争夺领土、王位和霸权,欧洲各国纷纷卷入德意志宗教战争,宣告战争终结的《威斯特伐利亚和约》首次以国际法的形式确认了国家主权、国家独立等原则,也宣告民族国家成为国际活动的主体。专制王权的内外政策逐渐不能满足人们的需求,专制王权成为人们的斗争对象。在启蒙思想的影响下,人们对王权、宗教的效忠逐渐转移到对国家的认可、忠诚上来,欧洲各专制王权国家逐渐变为具有独立主权的民族国家。

学生理解的难点,在于民族国家的形态。我们不妨给学生渗透这样的认识:民族国家是取代王朝国家的一种国家形态,是国家形态演进中的一种类型,完全不同于议会制、总统制这样一种依据国家政权组织的方式而确定的国家类型。民族国家较之于被它取代的王朝国家来说,具有一些鲜明的特征:一是“主权在民”成为民族国家的基本原则和国家伦理,二是形成以一元性国民权利来构建国家的体制机制的政治机制,三是民族国家是“国际”的基本构成单元和基本行为主体,从而构成了国际关系和国际法的基础要素。[14]显然,具备这些特质的“民族国家”是“现代民族国家”(即教学设计中的“民族国家2.0”)。在此认识下,教学流程如下。

(一)溯源流,定时空

导课环节,出示史家观点:一部从中世纪迈向近代的世界历史,也就是近代民族国家建立的历史。[15]

问题设计:作者认为,如果要了解“民族国家”,需要上溯到什么时期?

【设计意图】用史家论点直接导入课堂,简洁明快。事实上,该论点也是本课课魂,是教学评价中“学习情境”的创设与实践。

材料1及图1(“12—14世纪初的法兰西”):

在封建欧洲社会大部分时间里没有民族的概念,当然也就没有民族国家。在中世纪,所有的西方基督教徒都属于天主教会,所有受过教育的人都使用拉丁语。欧洲人没有效忠国家的概念,他们首先认为自己是基督教徒,其次是某一地区如威尼斯的居民,最后才可能是英格兰人、法兰西人、德意志人。

——刘成《英国现代转型与工党重铸》[16]

问题设计:(1)依据材料1,说说中世纪的西欧人有怎样的身份认同。这一认同说明当时的西欧社会是怎样的社会?(2)结合当时西欧的经济、社会、政治和精神生活,说说这种身份观产生的原因。

【设计意图】中世纪西欧是个天主教大世界,天主教是所有人共同的身份认同。在世俗的领域只有领地,没有“国家”,每块领地都有自己的经济权、司法权、政治权和治理权。跨出这种状态,就跨出了封建时代,因为这意味着摆脱由土地分封制度所建构的社会与政治结构,而形成政治与社会的统一。在这个过程中,王权起重大作用。[17]所以,需要构筑一个活动,自然实现西欧中世纪到王权的过渡。材料1上承导课引用的史论,问(1)意在通过人们的身份认同,说明当时“神权社会”特征。问(2)引导学生回顾社会背景,强化“社会存在决定社会意识”的观点,为后续民族国家的形成、发展乃至对其辩证评价作铺垫。展示图1,是为直观说明中世纪西欧的政治、社会状况,以迅速唤醒学生的知识记忆,也为随后的英法百年战争作引。

(二)述行迹,察流变

学生对西方历史较为陌生,且概念教学本身很枯燥,所以用讲故事的方式介绍英法百年战争。主要内容包括三小节:

第一小节:中古时期,欧洲各国的王室相互通婚,彼此之间有着多多少少的血缘和继承关系。同时,很多国家的王室在其他国家拥有领地,存在着封君封臣关系。

【设计意图】通过欧洲王室密切的关系,说明后续英法由继承权引发战争的合理性。此处呼应教科书“这一时期,国家的版图常常因为国王的婚姻或继承关系发生改变”的叙述,也为民族国家之特征——“疆域固定”埋伏笔。

第二小节:1328年,法国国王查理四世去世,他没有男嗣。英王爱德华三世是他外甥,根据英国传统,英国人认为英国王太后或爱德华三世理所当然继承法国王位。但法国法律规定王位传男不传女,最终查理四世的堂兄之子被拥立为法国国王,是为菲利普六世。1337年,爱德华三世与菲利普六世开战。

【设计意图】简述英法百年战争缘由,提示地缘、血缘在“利益”面前不堪一击,后续各种战争的爆发就有迹可循。

第三小节:在100多年的战争中,英法千千万万的普通人卷入其中,更加深刻地意识到了他们之间的民族差异,民族意识逐渐加强。同时,战争也使两国大批贵族身亡,为国家的统一和王权的加强创造了条件。

材料2 这是历史给予英格兰民族意识产生的机会。原本有姻亲关系的两国从此变成了宿敌,在国王爱德华三世的鼓动下,一系列爱国性的口号迅速在英格兰流传开来,另外,在国家领土方面,这场战争使英国失去了诺曼底、波尔多等在法国的领地,只剩下一个加莱。由此,英法间国家界限逐渐明朗化,国家主权也逐渐清晰。

——袁广雪、张士昌《论近代英国民族国家的成因》[18]

问题设计:结合故事及材料2,思考:战争是残酷的,但英法百年战争客观上又为两国的发展带去怎样的影响?

【设计意图】英法百年战争不是核心知识,但它在英法民族国家形成中不可或缺。采用直白的叙述,既不增加学习负担又能让学生理顺历史逻辑。

材料3

⊙1534年英国《至尊法案》:国王是英国教会最高首脑,教皇无权干涉英国教会事务。

⊙路易十四(1638—1715):朕即国家。

问题设计:依据材料3,指出宗教改革对欧洲君主思想变化的影响。

【设计意图】问题指向英法王权的强大,意在说明它们成为“王权国家”。着重解读“朕即国家”,此语已透露出“国家”的重要性,说明法国人对“国家”已大为重视。

材料4 在实施宗教信仰的机构中,没有哪个机构能像国家机器和政治主权机器那样坚强有力。在新教徒赢得政府控制权的地方,人民就成为新教徒。在天主教徒依然控制政府的地方,新教徒很快变成了小小的少数派。而且,正是在各国政府的冲突中,也就是说,在1560年后连绵100年左右的战争期间,欧洲的宗教命运才见分晓……宗教分歧成为欧洲文化中的常态,像文艺复兴时期的人文主义与欧洲新君主国一样,最后都有助于现代社会的逐步世俗化。

——R.R.帕尔默《现代世界史(上)》[19]

问题设计:依据材料4并结合所学,讨论宗教改革对欧洲社会的影响。

【设计意图】“神权社会”的褪色与宗教改革直接相关,本活动综合呈现了这一内容。材料4指出宗教改革“提升了国家、君主地位,加剧欧洲冲突,推动世俗化”;“所学”则是宗教改革“促进民族语言的重视,强化了民族认同,推动民族国家形成”。由“加剧欧洲冲突”的回答直接引出欧洲三十年战争。

材料5 所有罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利……参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教。

——《威斯特伐利亚和约》(1648年10月24日)[20]

材料6 《<威斯特伐利亚和约>与近代国际法》部分目录[21]:

问题设计:(1)三十年战争给欧洲带来重大创伤。从材料5看,各国是如何结束此次战争并预防下一次大战的?(2)事实上,这些预防措施也建立了近代国家相处的基本规则。结合材料6讨论:《威斯特伐利亚和约》在政治、国际关系、宗教等方面确认了哪些规则?(3)依据对(1)、(2)的回答,概述17世纪中叶欧洲国家在政治、经济、思想方面的新貌。