培养学生质证阅读思维能力的教学实践

作者: 刘杰

摘 要:随着新高考的改革,试题方向更加偏向学生历史思维能力的考查。新课标对于历史思维能力的培养也作出要求。以高考试题中对学生的质证阅读思维能力考查作为切入点,结合初、高中教材内容,采用辩论赛的形式引导学生对史料内容进行分析进行史料实证,构建起自己的历史解释。同时凭借评估量表判断学生的历史思维能力在学习之后所达到何种层次。

关键词:历史思维能力 质证阅读思维 史料实证 历史解释

一、质证阅读思维能力

质证本是法律领域概念,指当事人等就对方所提供证据的真实性、合法性,以及证明力的有无、大小等予以质辩的活动。史学家的研究始于问题发现,即对史料提出质疑,这就是质证的表现。[1]2017年版高中新课标指出学生应学会“对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度”[2],作为核心素养之一的“史料实证”成为教师在教学中不可忽视的存在。

一直以来,学生对于教科书中的历史叙述深信不疑,思维的固化导致学生为了考试而背诵教材中一整套结构并不完整的历史故事。缺乏佐证以及每则文献的来源讯息,对学生来说似乎都不具重要性;但对史家来说,这些因素却是最重要的。即使高中学生们是技艺纯熟的阅读者,他们尚未养成从事历史探究所必需的习惯。[3]学生将知识完全记住并不能作为教师完成教学目标的依据,而应将学生的历史核心素养是否得到培养作为考核标准,教师应当培养学生“像史家一般阅读”的质证思维,即将“史料实证”素养融合于教学之中。

二、新高考中对历史思维能力的考查

近年来高考试题中也在频繁考查学生的质证思维,此处以2023年高考历史全国乙卷第18题为例:

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

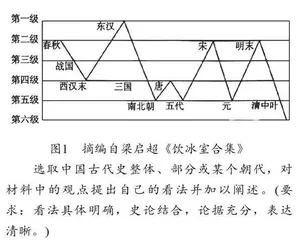

材料 20世纪初,梁启超发表《新民说》,认为要使我国立于世界民族之林,赖“民德”的培育。民德分为私德与公德,“人人独善其身者谓之私德,人人相善其群者谓之公德”。他将春秋以来的“民德”按优劣分为第一至第六共6个等级,认为东汉儒学最盛,士人崇尚气节,民德最优。其所作《中国历代民德升降表》如下:

本题通过展示梁启超对于“民德”发展的观点,意在培养学生独立解决问题的能力。学生结合所学知识,对图表进行合理的历史解释与质证。学生对此观点可以选择赞同或者否定,当然同样可以补充观点。近年来的高考开放性试题频繁出现,其目的便是为了培养学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题并得出结论,发展学生的质证思维。

三、教学中的质证思维能力培养实践——以高一课文《新航路的开辟》为例

课标有所要求,高考试题也在频繁考查。既然如此,我们就以部编版高中教材《中外历史纲要》(下)中《新航路的开辟》为例,讨论如何在平时的教学中培养学生的质证思维。学生在初中时对该内容已有了解,初中教材的描述为:“15世纪中期,奥斯曼帝国灭掉拜占庭帝国,控制了东西方贸易的所有重要商道。”[4]这一说法也得到了许多史学家的支持,可是奥斯曼帝国真的控制了所有商路吗?近年史学界逐渐有了不同的声音,并且《中外历史纲要(下)》中也吸纳了这些新观点。新高中教材的表述以及这些持不同观点的史学家们为我们培养学生的质证阅读思维提供了良好机会,利用“学生的认知冲突就是最好的学习驱动力”来解决问题,教学环节方面辩论赛无疑更能将其发挥到极致。

(一)提供不同史料引起认知冲突,引导学生进入辩论情境

环节一:确定辩题

教师抛出辩论赛主题:奥斯曼帝国是否控制了东西方贸易的所有重要商道?之后将学生分为三组,正方支持这个说法,反方进行反对,未参加辩论赛的同学担任评委。

环节二:展示辩论所需要的材料,进行辩论准备

辩论课的质量取决定于教师是否把基本史实与学生思想实际通过辩论有机地联系起来,决定于课前教师的准备工作是否充分。[5]

教师分别向学生展示新航路开辟前后的商路地图以及14—16世纪的奥斯曼帝国疆域图(旧航路路线、新航路路线、奥斯曼不同时期疆域)。

设计意图 :

学生通过对地图的比较分析,初步对奥斯曼帝国疆域发展有所了解,为之后的奥斯曼帝国是否控制了所有旧航路以及新航路开辟的教学埋下伏笔。本环节主要通过运用图片材料培养学生阅读材料、获取信息的能力,同时借此尝试培养学生时空观念以及通过史料阅读进行比较分析的能力。

接着教师将准备好的史料向学生展示。这些史料是新航路开辟前后两个时期的历史线索,共14条线索,如下:

线索1:《中外历史纲要(下)》:“奥斯曼帝国在建立和不断扩张的过程中,威胁到东西方之间陆路贸易通道的安全,也使来自亚洲的商品因加价而奇贵,西欧人急于从海上开辟通往东方的新航路。”“自从阿拉伯商人控制东地中海商路后,西欧人就开始寻找大西洋到达印度的航线。”

线索2:人教版高中《历史》必修2:“15世纪中叶,奥斯曼土耳其占领了地中海中部的广大地区,控制了东西方之间的商路,西欧同东方的贸易更加困难。于是,很多西欧人都渴望开辟一条绕过地中海前往东方的新航路。”

线索3:因为帖木儿的征服战争、巴耶济德一世的死去,奥斯曼帝国在1403年到1413年间,兄弟之间因为谁做苏丹问题展开了激烈的战争,支持穆萨的一派承认他是奥斯曼人在欧洲的最高统治者,他的兄弟穆罕默德则受到小亚细亚势力的支持。这10年之间,奥斯曼帝国一直处在内战的混乱之中。

线索4:1415年,葡萄牙国王若奥一世带领一支舰队,侵入北非摩洛哥,占领休达城,开辟新航路由此开始。

线索5:1487年,迪亚士在由非洲南端印度洋返回的途中发现了好望角;而此时的奥斯曼土耳其人才再度完成对小亚细亚的征服,以叙利亚北部为界和强大的埃及马木路克王朝相对峙。

线索6:部编版九年级上册“探寻新航路”:“15世纪中期,奥斯曼帝国灭掉拜占庭帝国,控制了东西方贸易的所有重要商道。”“1487年,迪亚士……沿非洲西海岸南下,在第二年到达非洲的好望角。”“1492年8月受西班牙王室资助……开始横渡大西洋。”“1497年,达伽马从葡萄牙出发……1498年到达印度西海岸。”“1519年,麦哲伦奉西班牙国王之命,继续寻找盛产黄金和香料的亚洲。经过3年的航行,船队穿越大西洋太平洋和印度洋,于1522年返回欧洲。”

线索7:奥戈特主编《非洲通史》(第5卷):1516年叙利亚和埃及的马木路克素丹王国在奥斯曼军队的进攻下崩溃了。1517年1月23日在雷达尼亚的一次短暂的交战中(奥斯曼土耳其帝国)击溃了由马木路克最后一位素丹图曼贝伊率领的马木路克军队,最终结束了马木路克素丹的统治。

线索8:齐世荣、钱乘旦、张宏毅主编《15世纪以来世界九强兴衰史》认为:“西方许多著作说由于奥斯曼帝国兴起后,控制了地中海东部的贸易,西方人为了获得东方的香料和其他产品,不得不开辟新航路,这是不符合历史事实的。”

线索9:君士坦丁堡陷落的时候,“基督教欧洲正在开展海外扩张,这座城市的失守,使欧洲人一下子感觉到自己处于屈辱的最危险的防守地位。”……由于土耳其在陆上和海上对欧洲造成的军事威胁,使欧洲人对穆斯林产生普遍敌意,欧洲的反土耳其恶意宣传不断增加。从15世纪80年代起,西欧就渲染土耳其人反基督教文明的暴行,夸大土耳其人的野蛮,西欧知识分子制造反抗土耳其的舆论。

线索10:在神学上对伊斯兰的恐惧转向种族上对土耳其人的敌意,他们认为土耳其人把异教伊斯兰的威胁带到了基督教西方的大门口,伊斯兰教基本上变成了土耳其人对付欧洲人的宗教。

线索11:奥斯曼帝国没有强迫巴尔干半岛的居民伊斯兰化,而且,帝国征收的赋税不重。

线索12:起初是意大利人和阿拉伯人控制商路,奥斯曼帝国兴起后阻断了东西方贸易。

线索13:奥斯曼土耳其帝国的扩张和埃及人征收的重税“阻断了传统商路”

线索14:吴于廑、齐世荣在《世界史·近代史编(上卷)》中认为:“1453年,奥斯曼帝国的军队攻陷君士坦丁堡,占领巴尔干、小亚细亚及黑海北岸等地区,控制了东西方之间的通商要道。帝国军队不但肆意抢商旅,而且帝国当局还对过往商品课以重税。这实际上等于堵死了这一条重要的商路。结果,欧洲市场上的东方商品的价格猛涨。在这种情况下,西欧商人很自然地渴望另辟一条通往东方的商路。”

设计意图:

1.初中阶段学生已经学过新航路开辟的大致过程,借此机会,通过有别于初中教材的高中教材内容以及其它相关史料的阅读,继续深入对新航路开辟经过的认识,继而让学生产生冲突性认知,对已有认知和教材内容产生疑问,激发学生学习动机,引发学生想要通过对“史料证据”的使用 ,产生对此事件进行深入探究的兴趣。

2.教师使用历史线索进行教学,能够让学生紧紧围绕时序进行研究学习,培养学生的时空观念,并且学生可以更好地把握历史发展脉络。

(二)设置问题链步步深入,有效提升质证思维能力

环节三:开始辩论

辩论的过程就是学生们通过不断地信息搜集、综合、分析、推理、解析、合作来建立并完善己方的观点,找到论据支撑,并在激烈的辩论中不断纠正观点,最终得出结论的过程。未作为辩手的学生则作为“第三方权利的代表”,即充当评委的角色,在比赛结束后设置 5 分钟的提问环节,由场下的学生对辩手进行提问。

环节四:教师总结陈词

在辩论过程中,是否充分利用了历史线索来支持自己的论点,可由以下几个问题作为判断,如:

(1)是否使用了从地图中得到的信息;(旧航路路线、新航路路线、奥斯曼土耳其帝国控制范围)

(2)是否认识将历史线索按时间顺序排列使用;

(3)是否将阻断所有对于旧航路的不同观点分类使用;

(4)是否对比了同一时期相近年份的相同/相反线索。

设计意图:

1.通过将线索进行分类排序,学生运用史料“证据”进行合理的历史叙事和解释,不仅进一步的发展了学生严谨的历史逻辑思维,而且还能够培养学生的“史料实证”能力。

2.辩论的精髓就在于辩论双方能够引导己方与对手的思考不断深入,通过把握史料的关键内容、涉及论证观点的词汇,深化理解《中外历史纲要(下)》中对于新航路开辟的缘由表述。

(三)利用评价量表检测学习效果,实质改进教学

环节五:教师在课后对本课教学效果进行终结性评价

设计意图:

学生在这场探究中是否发展了质证阅读思维,发展到何种程度?学生是否学会对史料进行合理的质证以及运用现有不同类型的史料建构起自己的历史解释?这些问题都需要借助评估量表来分类判断学生是否达到预期水平。

根据质证阅读思维评估量表对学生进行评估之后,我们不难发现,合格水平的学生通过史料阅读,不仅能够准确理解教材与线索中所提供的可信史料,并且能够清晰表达自己的观点。良好水平的学生,能够分辨出不同线索上对于新航路开辟动因之一的不同历史解释并将其整理出来,还能利用新航路开辟的地图与文字史料进行互证并形成更加全面丰富的认识,尝试运用线索中的史料作为证据论证自己的观点,对奥斯曼土耳其阻断所有航路的史料加以合理的质疑。优秀水平的同学则能够分析不同史料作者所持观点不同的原因,并进行合理的逻辑推理。当然了,通过这种历史思维的培养,学生还可以进一步进行学习理解,甚至最终做到能够将延续与变迁的思维迁移运用到其他特定时空的事件或现象当中。

总之,通过不同来源的史料及其产生时间、背景以及细节变化等信息使得学生产生认知冲突,对目前所掌握史料产生质疑,在问题链的引导下深度研习史料,不断地探寻并完善能够佐证自己观点的历史证据,完善自己的历史叙事框架。

【注释】

[1]陈德运、骆孝元:《质证·考证·互证·辩证——论图像史料研读的四个进阶路径》,《历史教学(上半月刊)》2023年第6期,第26—32页。

[2] [4]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第12、70页。

[3]斯特凡·约尔丹:《历史科学基本概念辞典》,孟钟捷译,北京:北京大学出版社,2012年,第160—162页。

[5]石工:《谈谈中学历史教学运用“辩论课”的问题》,《历史教学》1959年第2期,第38—40页。