七年级《东汉的兴衰》一课的教材结构解析和教学策略

作者: 邝旭东

摘 要:教材的使用是一个常谈常新的话题。教师应以课标为依据,深入研究教材,设计基于学情促进学生核心素养发展的教学设计。以《东汉的兴衰》一课为例,从基于课标的解读、基于教材的备课、基于核心素养的设计三个维度,解析统编教材结构,阐释教学策略。

关键词:统编教材 新课标 教学设计

初中历史统编教材已投入使用数年,如何用好统编教材依然是一个值得研究的问题。一线教师应在深入研究新课标的基础上,厘清历史发生的事实逻辑、领会统编教材的编写逻辑、设计符合学生思维特点的教学逻辑,从而实现“用教材教”。本文以七年级上册第13课《东汉的兴衰》为例,试做粗浅阐释和解析。

一、从源点出发——基于课程标准的解读

义务教育阶段基础教育课程承载着党的基本教育方针,是国家意志的直接体现。课程标准是教材编写、课程实施、学业评价的指向标。因此,要落实立德树人的根本任务,教师应认真研读课程标准,正确把握课程改革的方向。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》关于东汉的表述为:通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景;知道这一时期的重要文化和科技成就,如蔡伦与造纸术、张仲景与《伤寒杂病论》、华佗的故事等。[]

与2011年版的课标相比,新课标删除了“知道东汉外戚、宦官专权造成的社会动荡”,而且在表述上将“了解东汉的政治、社会动荡”仅作为了解这一时期宗教发展的一个背景。

外戚、宦官交替专权,确实是东汉一朝的政治特色。东汉共存在了195年、历13位皇帝。汉光武帝固然大有作为,明帝、章帝也属勤勉。但此后的百余年间,除献帝之外,其余9帝都没活过40岁,甚至殇帝等4帝均未成年就离世,在位时间均未超过2年。这是权力中枢斗争的结果,由此导致的政局腐败和动荡,不可避免地引发社会动荡,导致民不聊生。黄巾起义一经发起,全国各地纷纷响应,东汉走向了土崩瓦解。

但另一方面,东汉除了乏善可陈的政治之外,在经济、文化方面表现并不差,部分领域在西汉的基础上有所发展、甚至超过了西汉。从农业耕种到传统纺织,从文化传播到中医药学,东汉均有重大进步。因此,课标中关于道教、造纸术、张仲景等的表述,是要让学生从文化的视角理解东汉,从而在头脑中形成对东汉较为全面的认识。

二、从素材出发——基于统编教材的备课

教材是中学教师实施课程的重要依据,也是组织教学最重要的素材来源,还是学生最重要的学习资源。重视教材、研究教材是有效实施课程的应有之意。

在人民教育出版社2001年版的七年级历史教材中,东汉仅以一段阅读材料的形式呈现。《东汉的兴衰》是2016年起开始投入使用的统编教材新增设的一课。作为一个拥有近200年历史且长期统一的王朝,将东汉独立成课,了解其基本概况,从而使历史的脉络得以贯通相连,历史线索更为清晰。注重时序性和贯通性,是统编教材的一大特征。

(一)课文标题的变更

本课下设“光武中兴”“外戚宦官交替专权”“黄巾起义”三个子目,将东汉从建立到兴盛,再从腐败到动乱的发展过程做了基本呈现。在2016年版、2017年版统编教材中,该课的标题均为“东汉的兴亡”,而2018年版则改为了“东汉的兴衰”。从教材内容呈现来看,将“兴亡”改为“兴衰”,其表意更为准确。因为,本课里教材正文部分最后仅讲到“黄巾起义沉重打击了东汉的统治”,而非“东汉的灭亡”。东汉结束的时间,乃是220年曹丕废汉献帝,当属于后面的《三国鼎立》一课,而非本课。一个字的更改,体现的是教材编写者所追求的科学性和严谨性。

(二)隐性线索的挖掘

关于本课的图片《陶院落》(人民教育出版社2023年版统编教材七年级上册第64页左下角)师生容易产生的疑问是:为什么说这个图片模型透露出东汉阶级对立和社会动乱的情形?该图不是在“光武中兴”子目之下吗?对此如何处理?

究其原因,还需厘清教材编写的逻辑。本课其实有两条线索,一明一暗。“光武之兴”——“专权之衰”——“黄巾之乱”,三个子目是东汉从兴到衰的明线。图片《陶院落》(模型)和知识拓展“州牧割据”则是隐藏的一条暗线:豪强相助促使东汉之兴——豪强得势埋下东汉之患——豪强割据加剧东汉之衰。

纵观东汉历史,可谓“成也豪强,败也豪强”。从刘秀势力的崛起,“云台二十八将”的出身,到平定天下,东汉一统,豪强势力发挥着极其重要的作用。同时,由于豪强地主不同于一般意义上的地主,他们有自己的私人武装,成为地方上举足轻重的势力,因而对国家的统一和安定影响深远。李惠军老师指出,“东汉末年天下大乱实际上就是东汉以来豪强势力过于扩张的结果。而东汉末年长达数十年的军阀混战,本质上就是以豪族势力为基础的一场流血的政治豪赌。”[]

教材的编写,受到篇幅等诸多因素的限制,关于东汉的豪强这个问题,想涉及,却不能展开,想省略,却不能回避。因此,通过图片和知识拓展来隐性表达。对此内容的处理,教师可根据学情而定。

三、从学生出发——基于核心素养的设计

(一)展现历史的发展变化,落实时空观念

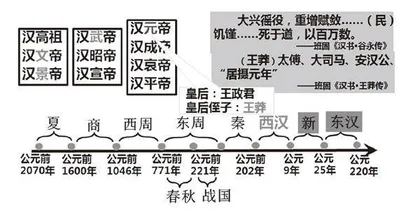

第12课《汉武帝巩固大一统王朝》,课文最后讲到“汉武帝从政治、思想、经济和军事等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期”。第13课《东汉的兴衰》课文起始说道“西汉后期,朝政越来越腐败。公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡”。部分学生难免心生疑惑:西汉究竟是如何从鼎盛走向后期衰落的?西汉后期究竟有多“衰败”?王莽又是怎么突然出现的?……这些问题学生并不需要掌握,但对于学生理解这一阶段的王朝更替却是有益的。要想解决这几个问题,又不至于花费过多的时间冲淡了主题,笔者采用了年代尺和史料研习的策略。

通过简要年代尺的呈现和部分朝代名称的填写,学生回顾所学的朝代顺序。在西汉这里补充了汉武帝之后的几位皇帝,并引出王莽。通过史料的补充,人物的时空定位、初步印象有了基本的轮廓。

对“王莽取代西汉”“刘秀复兴汉室”的教学,也采取同样的策略。通过西汉和东汉轮廓图、尤其是都城地理位置的变化指出,西汉,又称前汉;东汉,又称后汉。(图略)这样一来,有助于帮助学生在头脑中形成相应的时间和空间概念,把握历史学习的基本思维方式。

(二)丰富人物的细节形象,培养实证意识

在引出汉光武帝刘秀之后,笔者呈现了阎立本《历代帝王图卷》中关于刘秀的画像,并设问“刘秀真的长这样吗”。细心的学生立刻就发现了端倪,指出这是唐朝画家画的,并不一定是光武帝的真实形象。

笔者继续补充范晔《后汉书·光武本纪》对刘秀的外貌描写“身长七尺三寸,美须眉,大口,隆准,日角”,并将其口语翻译,进而继续设问“刘秀的相貌真的像史书记载的这样吗”。就在大部分学生似乎要认可其真实性时,笔者适时补充范晔的的相关信息:他比汉光武帝刘秀要晚了近四百年。因此,范晔的记载也未必一定准确。

刘秀的相貌固然并非教学的重点,但通过关键人物的相貌——这个学生相对感兴趣的话题,可以培养学生的实证意识,那么这个尝试也是值得的。

(三)打通教材的编排章节,渗透家国情怀

《东汉的兴衰》主要讲述东汉由兴到衰的政治发展历程,而东汉的科技、文化等其他方面,则分布于后面的课时之中。在本课,如果教师仅仅通过教材的三个子目按部就班,很容易给学生一种错觉:东汉刚建立的时候是好的,后来一直都很差劲。显然,这与新课标想要传达的精神相违背。

如何在这一课里,比较全面地反映东汉的社会面貌?如何将本课内容与第14课、第15课进行有机结合?如何将新课标的精神与教材相结合,从而使学生正确认识东汉并培养学生的家国情怀呢?对此,可以采用整合教学内容的策略。

在讲述完东汉的建立与光武中兴之后,补充两则简短的文字史料:

四海之内,学校如林。

——班固《东都赋》

(明)帝正坐自讲,诸儒执经问难于前。

——范晔《后汉书》卷七九《儒林列传》

当学生解读出这两则材料反映了东汉时期“国家重视文化教育”“皇帝的文化水平很高”“社会上学习的风气浓厚”等现象之后,教师再渐次呈现反映造纸术、地动仪、《九章算术》、《伤寒杂病论》等内容的相关图片时,有部分学生惊呼“哇!这么多东西”“原来东汉这么厉害”。了解古代的科技成就、中医药学,就是在带着学生认识中国优秀传统文化,这些真实、具体的案例比生硬的说教要有效的多。

由于这些内容在后面的课时中会具体学习,因此笔者并未展开,而是进一步补充材料,通过呈现《窦宪破北匈奴之战》战争形势图,并简短讲述困扰了中原王朝几百年的匈奴问题,是在东汉时期才得以彻底解决。至此,学生从政治、文化、科技、军事等多个角度对东汉有了一个较为全面的认识。

此时,教师再顺势引导:我们的文字叫汉字,我们的语言叫汉语,我们的民族叫汉族。汉朝汉族,泱泱大国。东汉的历史贡献,不可忽略。从听课学生的表情和反应来看,这样的设计取得了预期的效果。核心素养之家国情怀于悄无声息之间得以渗透。

(四)拓宽历史的视野边界,深化历史理解

历史的生动性和趣味性体现在各种人和事的复杂性、关联性上,要想避免“就事论事”的局限性,就得拓宽历史的视界。

比如东汉,它在中国历史上究竟占有什么样的地位呢?往前看,秦汉时期是我国古代政治制度的重要奠基时期,也是古代封建思想文化的重要孕育阶段。秦始皇开创了大一统的局面,两汉将大一统提升到一个更高的水平。东汉在经济文化方面与西汉一脉相承、发展创新。从这个角度说,东汉是秦汉四百年大一统的重要一环。往后看,东汉末年的军阀混战,使曾经长期统一的帝国进入到了豪杰并起、群雄逐鹿的时代,开启了分崩离析、天下大乱的岁月。因此,东汉又是魏晋四百年大分裂的祸因肇始。

但如果从更长的时段来看,东汉留给后世的、最重要的,显然不是“外戚、宦官交替专权造成的社会动荡”,而是造纸术的发明与应用、道教文化的兴起、中医药学的进步,乃至班超“不入虎穴,焉得虎子”勇往无前的爱国精神!它们早已成为中华文明的重要基因。如此,学生所收获的就不再仅仅是“光武中兴”、“外戚宦官交替专权” 和“黄巾起义”这么简单。因此,拓宽历史的视界,有助于深化历史理解。

总之,2024年已进入使用统编初中历史教材的第九个年头,如何在新课标的背景下,深入理解教材的编写和逻辑,设计有利于培养学生核心素养的课堂教学活动,落实立德树人的根本任务,是一个值得继续研究和学习的问题。当然,重视教材、用好教材,但又不唯教材,是我们应该追求的方向。

* 本文系深圳市教育科学2021年度规划课题之重点资助课题“基于学科核心素养的初中历史‘任务驱动型’课堂学习模式研究”(课题立项编号:zdzz21027)阶段性研究成果。