论因果关系历史思维能力的培养路径

作者: 陈德运 闫欣

摘 要:因果关系属于一种重要的历史思维能力,为此,可采用分层推理、史料研习、游戏活动、因果模式等教学路径,突破停留于知识讲解的实践桎梏,将其培养上升到专业性、深度性的思维能力层面。

关键词:因果关系 历史思维能力 教学路径

史学家追寻因果关系解释是孜孜不倦的工作,所做的历史解释绝大多数属于因果关系探究。[1]引申说,他们所做的历史解释呈现出历史叙事,从按时间序列排列的事件之中找出因果关系,由此,历史解释才有意义。[2]基于史学的中学历史教育携带史学这一特质,历史解释核心素养也要求揭示历史表象后的因果关系。[3]历史因果关系教学是教学常态,但对许多历史教师而言,因果关系像个熟悉的陌生人。熟悉是每节课基本会涉及历史因果,陌生是将其培养上升到专业性、深度性的思维能力层面并不多见。鉴于此,探寻培养路径、突破因果关系停留于知识点讲授的实践桎梏,具有重要意义。

一、分层推理的培养路径

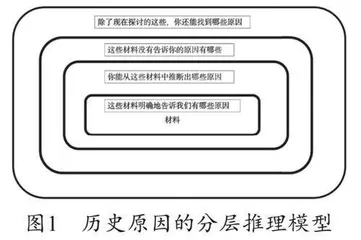

一个重大史事的发生往往会有多维度、多角度的原因。若学生探究和发现历史原因的能力比较薄弱,可通过分层推理模型(图1 [4])的培养路径,引导学生探究史事的原因。分层推理不仅遵循渐进的教学原则,引导学生由浅入深地理解原因,还有利于学生思考和分析历史因果关系的逻辑结构。

了解日本侵华的罪行是教学重点,这必然涉及“九一八事变”的原因。日本兵花谷正详细记述了该事件,这是侵略者视角下的叙事材料。利用推理模型做原因探究活动:

第一层旨在考查学生的基础理解概括能力。从第一层入手引导学生研读该材料,从简单的表面原因展开探究,要求学生基于材料回答日本发动“九一八事变”有哪些原因。学生很容易看到,该事变是日本蓄谋的。

第二层是在概括材料的基础上加上推理思考,从材料中推断出原因。学生会推理思考为何日本兵会驻扎在中国领土上?当时国民政府和东北军对该情况是何态度?相比于第一层,加了自己的推断,比第一层多了一个角度。学生可以追溯到日俄战争及其影响,推断出此次事变是日本蓄谋已久的。

第三层引导学生跳出材料思考原因,学生基于前面推测,可能会带有一些想象,没有史料作为确证,所以可跳出该材料,提出可能的原因。例如为何日本驻兵东北?国民政府有没有谨防出现这样的事变?此时日本国内是怎样的情况?为何突然要在这时挑起冲突?该层要引导学生结合已有知识或该史事前后事件来思考有没有相关原因导致了该事件的产生。

在第四层留下问题“还能找到哪些原因”,一般学生可以想到该事件涉及多方,既可从国民政府方,也可从日本方,还可从国联等第三方搜集史料来追溯原因。该层教学可设置小组活动讨论,或作为课后思考作业,使学生发散性地多角度思考原因。

二、史料研习的培养路径

以史料为中心的教学已成为当前全球历史教育的重要趋势,我国也极力倡导基于史料的教学。基于史料研习探究历史原因,不是接受答案,而是探究答案;不是老师告知结果,而是学生建构认识。该教学策略的初衷并不是培养学生成为史学家,而是期望学生能“像历史学家一样”批判性阅读史料、辨析史料,侦破历史真相并洞察和理解历史事件前因后果。

仍以“九一八事变”为例,基于史料研习来思考日本为何蓄意制造柳条湖事件。史料方面,选择典型、有价值、有说服力的史料。日方可选择日军中下层将士视角的叙事材料,如花谷正的《满洲事变是这样策划的》;日本高层视角的叙事史料,如“1927年日本首相田中义一给日本天皇的秘密奏折”。此外,还可选择“1930年侵华日军绘制的广州市区及附近地区的地形图”,以此佐证其侵华的历史原因:蓄谋已久、既定国策。中方可选择1931年7月蒋介石的《告全国同胞一致安内攘外电》,让学生理解蒋介石的政策为日本侵华提供了可乘之机。该教学策略步骤为:第1步学生批判性研读、考察不同立场的史料,第2步基于历史语境来研习、理解史料,第3步建构因果关系历史思维能力框架。

三、游戏活动的培养路径

基于史料研习活动是目前比较常用的培养方式。然而,有学生不喜欢艰涩的文献阅读,这是一个大难题。因此,可借用游戏形式让学生在活动中理解原因与结果,培养其因果关系历史思维能力。

鸦片战争是一件具有重大意义的史事,探究其历史原因是一个教学重点。先设计好活动主题,即“鸦片战争爆发的原因”,引导学生从疑问出发,然后着手调查原因。像鸦片战争这样的大事件,其原因有多个。据此,向学生展示7张原因卡片。卡片1涉及英国走私鸦片;卡片2涉及英国完成工业革命;卡片3涉及虎门销烟;卡片4涉及马嘎尔尼使团对中国的记录;卡片5涉及中国强大的自然经济;卡片6涉及英国贸易目的未达成;卡片7涉及太平天国运动的影响。

第1步,引导学生思考7张之中哪一张不是原因,有无其他原因可补充?该步骤让学生对原因有总体理解。第2步,引导学生对原因分类和排序。事件有多个原因就意味着原因之间有所区分、重要性程度不等。据此,要求学生自设标准予以分类,并按重要程度用颜色深浅或线条粗细来标注。当然,排序有一定难度,可以给学生一些排序模型的示范(图2 [5]),但学生需给出理由。

学生了解原因并非同等重要,其价值存在高与低之分、重要与次要之别。不过需要向学生解释清楚,即按选择的标准、研究的主题,原因与结果的重要性是相对的。此外,还应鼓励学生按自己的标准和想法来排列原因,旨在引导学生主动思考,发挥探究的主体性。前述的补充、分类、排序等并非最终目的,第3步让学生对排序形成的模式予以解释,即让学生呈现叙事表现,从而以解释“为什么鸦片战争会爆发”。

用历史叙事的教学是为了让学生认识到原因的得出都得有历史依据。史学基本准则是论从史出,据此,鸦片战争的原因教学设计可模仿因果关系思维能力的“证据三明治”思路(图3[6])。即利用历史证据将所有原因写成一篇小论文,以解释“鸦片战争爆发”的因果逻辑。“原因叙事的三明治模型”分为叙述的前言、证据、结论,它将因果逻辑巧妙结合,使得教学生动又易理解,引导学生借由证据做出最后的因果叙事。

四、因果模式的培养路径

当下,强调多样化的教学模式以满足学生多样化的需求,以及培育相应的核心素养。有学者认为课堂教学,尤其历史学科存在探究因果关系的教学策略,于是将之概括为基本教学模式——“因果关系模式”。该模式旨在让学生对因果、前因和后果进行假设,进而获得结论,并对因果之间的联系予以概括,注意结果通常会成为后续影响的原因。因果关系教学模式共7个步骤,分别为“选择要分析的数据或主题、行为,或要解决的问题”“寻找原因以及支持做这些原因的证据”“寻找结果以及支持这些结果的证据”“寻找前因以及支持这些原因的证据”“寻找后果以及支持这些结果的证据”“寻求结论”“寻求概括”。该模式是“一种极其有价值的元认知工具”,涵盖学生“对于问题解决”“生成想法”“做出决定”和分析史料文献等素养,为学生建构起一系列史事的解释模型,让学生在相同和类似的问题上形成一种认知模式,既能提高学生的参与度,也可以提升学生的历史思维能力,也有助于历史教学内容的建构。[7]

以《明朝的灭亡》一课为例,史学家对明朝灭亡原因有很多种说法。历史教学应让学生知道哪些原因呢?自崇祯元年开始,连年自然灾害,各地出现大饥荒,引发农民起义,明朝为镇压起义,又不得不加派剿饷赋税。当然,清军入关与天气原因也有关系,所以,天气变化及其引发的自然灾害也是明朝灭亡的重要原因。

很多案例没有从17世纪小冰期长时段视角讲解明朝灭亡的这一原因。可利用该教学模式,补充对明朝灭亡原因的探究活动。第1步引导学生阅读《明史》中崇祯元年到十二年的各地饥荒灾害情况、竺可桢《中国近五千年气候变迁的初步研究》等材料,确立探究主题。第2步讨论崇祯年间的天气情况。第3步利用跨学科知识理解小冰期、天气变冷和自然灾害的关系,确保学生理解二者的关系。第4步引导学生思考一些问题,如对崇祯年间的天气有什么样的了解?是什么造成崇祯年间的自然灾害,你如何知道的?17世纪小冰期的直接后果是什么?你如何知道的?漫长的小冰期的后期影响是什么?第5步思考可以从17世纪小冰期天气中学到什么?第6步思考你认为清朝统治者从自然灾害中学到了什么,其统治政策会发生怎样的改变?第7步超越历史情境,让学生思考以后人类社会遇到小冰期天气时,国家内部、国与国之间,以及整个人类社会应该怎样应对,让学生从世界历史发展的视角表现出历史反思等。

历史即是叙事,探究历史可谓是在作因果关系的叙事。历史教学将因果关系作为一种历史思维能力来培养,联结教师的教与学生的学,其重要性体现于课程标准、历史教学流程、考试评价机制之中。通过教学方式的改进、变革来推进原因教学,设计出符合学生学情的培养策略,既能更好地培养学生的历史思维能力,又能夯实历史解释核心素养。

【注释】

[1] 周建漳:《历史及其理解和解释》,北京:社会科学文献出版社,2005年,第133页。

[2] 陈然兴:《叙事与意识形态》,北京:人民出版社,2013年,第153—154页。

[3] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017 年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第5页。

[4] 据Impact of the Black Death source investigation改编,参见teachithistory网站。

[5] 据Dawson等人的SHP HISTORY YEAR 7教科书中的原因排序模型改编而成。

[6] Dawson,I. & Wilson, M,SHP HISTORY YEAR 7,London: Hodder Education,2013.pp.114.

[7] 托马斯·H.埃斯蒂斯、苏珊·L.明芡著,盛群力、徐海英、冯建超等译:《十大教学模式(第7版)》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第129、136页。

* 本文系四川师范大学2023年度人才培养质量和教学改革校级项目课程思政示范项目“中学历史课程标准与教材研究”(20230048XSZ)、四川省2023年度教育科研资助金项目重点课题“基于叙事的历史教学理论与实践”(SCJG23A021)阶段性成果。