《近代中国官员的选拔与管理》一课的讲读

作者: 卢晓菁

摘 要:时代巨变下的蔡元培先生一生经历了多次选择,其选择背后的动因值得探究。《近代中国官员的选拔与管理》一课的教学以蔡元培先生的选择进行统摄,设计了五个学习任务,明其事,探其因,悟其情。在理解近代中国选官制度调整的基础上厚植家国情怀,使学生在心灵上与蔡先生产生共振共鸣,进而将精英人物的选择内化于心,外化于行,树立更高的人生志向并为之不懈奋斗。

关键词:蔡元培 家国情怀 官员的选拔

之所以选定蔡元培先生作为探讨的核心,首要缘由在于课前调研中深刻洞察到学生们对这位杰出人物的了解尚显浅薄,多数仅限于其作为北京大学校长的光辉形象。其次,蔡元培先生的生平轨迹,无疑是近代中国仕途中顺应时势、勇于变革的典范。身为浙江绍兴的文化巨擘,在民族危亡的紧要关头,他以文人的儒雅与坚韧,毅然肩负起时代的重担,彰显了一代中国人不屈不挠的精神风貌与责任担当。蔡先生诸多关键决策背后的深层动因,构成了我们培育学生家国情怀的宝贵资源,极具启发性。

基于此,我们聚焦于蔡元培先生的故事,旨在通过精心设计的问题引导,激发学生的思考与探索。这一过程,不仅是让学生明了历史事件的脉络,更是深入挖掘其背后的动因,感悟其中蕴含的深厚情感。学生们将随着问题的层层深入,从时代变迁的视角,深刻认识并理解晚清至民国期间选官制度的转型与调整。同时,这样的学习过程也将促使学生与蔡元培先生的心灵产生强烈的共鸣,仿佛穿越时空,亲身体验其抉择的艰难与伟大,从而在内心深处种下崇高理想与不懈奋斗的种子。本课开展的具体学习任务如下:

任务一:青年时代的蔡先生,走的是一条什么路?从其喜读之书中,可看出他怎样的治学取向?

设计意图:通过回顾蔡元培先生青年时代的成长轨迹,温习明清时期选拔官员的基石——科举制度,深刻体会到蔡元培先生年轻时的卓越才华与非凡抱负。同时,这一探索也让我们感受到,蔡先生深受传统儒学经世济民思想的熏陶,这种思想深刻地塑造了他的价值观与行动准则,成为他日后推动社会进步、教育改革的重要精神源泉。

材料一 1883年,16岁中秀才;1889年,22岁中举人(同科举人梁启超);1892年,25岁中进士,被点为翰林院庶吉士;1894年,27岁,由庶吉士升为翰林院编修。(翰林院编修:正七品,主要是诰敕起草、史书纂修、经筵侍讲,自清朝中叶以来,殿阁大学士、总督巡抚、军机大臣,大多系翰林出身。)

——整理自唐振常《蔡元培传》

材料二 读庄方耕氏(庄存与方耕)、刘申受氏(刘逢䘵)、宋于庭氏(宋翔凤)诸家之书,及致力于公羊《春秋》,而佐之以太史公书,油油然寝馈于其间。(注:此四人是清代乾嘉年间常州学派一脉相承的中坚人物,好以微言大义比附现实,初启后来经世致用的端绪。晚清龚自珍、魏源诸人即师承这一学派。)

——张晓唯《蔡元培评传》

学生回答:科举考试,入仕为官。经世致用的治学思想。

任务二:蔡先生为何放弃科举带来的功名?

设计意图:营造认知的矛盾冲突,回归时代背景,彰显历史面相的整体性。通过分析走上科举的主要原因以及为国谋新路而甘愿放弃大好前程的冲突,进一步感受蔡先生学术思想背后的一颗为国之心。

材料三 蔡先生年纪轻轻,便取得翰林的功名,这在当时传统士人看来,如沿这条路走下去,定能青云直上,跻身达官显宦之列。然而,蔡先生并没有这样一路走到底,1898年,他辞官回家,并很快接受邀请出任了绍兴中西学堂的总理(校长),直到1901年离任。

——整理自唐振常《蔡元培传》

材料四 (甲午战败后的感言)疆臣跋扈,政府阘茸,外内狼狈,虚疑恫愒,以成炀灶之计,聚铁铸错,一至于此。(戊戌政变后的感言)不先培养革新之人才,而欲以少数人弋取政权,排斥顽旧,不能不情见势绌。

——摘自《蔡元培自述》

学生活动:

1.整理1894—1901年中国所发生的重大事件,按主题和时间先后对这些事件进行分类,总体上感知近代中国的巨变和这一巨变下国人的探索。

2.结合时代背景、蔡先生的治学取向及材料三、四,概括他的救国主张,分析他为何要以科举入仕,又为何主动放弃大好前程。

3.阅读教材,结合课本中的《立停科举推广学校折》,思考清政府立停科举的原因。梳理清政府变革选官制度的举措,分析学堂选官制度和留学生选官制度的共同点及对中国社会发展产生的影响,理解兴学堂废科举的必要性和对推动中国社会进步的重大意义。

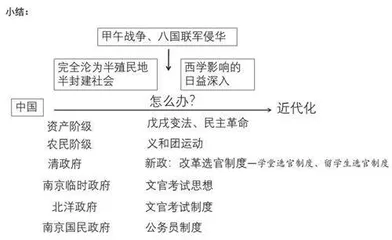

4.整合本课的思维框架(见下图)。

任务三:立足现实,憧憬未来,新政府的选官主张是什么?教育总长当还是不当?

正值清政府确立学堂选官制度之际,蔡元培先生再次展现出非凡的远见与魄力,于上海毅然决然地创立了光复会。其后,随着同盟会的成立,光复会顺应时势,光荣并入其中,而蔡元培先生则被委以重任,担任同盟会上海分会的领导核心。1912年,随着中华民国南京临时政府的成立,国家百废待兴,鉴于蔡元培先生在革命与教育领域的崇高声望与卓越贡献,新政府深思熟虑后,诚挚地提出任命他为教育总长,以期借助他的智慧与力量,引领国家教育事业的蓬勃发展。

设计意图:这是教学重点之一,学生也比较陌生。以蔡先生的新选择引入,辅以材料五、六、七,了解孙中山文官思想和新政府在选官制度上的继承、模仿与借鉴。感受蔡先生的勇于担当、博大胸襟与一心为国。

材料五 1912年2月13日,内务部请速颁官员试验(考试)令,呈曰:“民国初立,人才缺乏,庸俗思进,势不能免。推原其故,良由无法律以甄别之……从根本上解决此弊,莫如速行文官试验,将所得人才,分发各省,俾得改革之真际,而地方赖以巩固,即国本亦赖以不摇。”

1912年2月14日,孙中山对于中华民国临时政府内务部请颁文官考试令的批示:“该部所请,诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案,咨文参议院议决后,即日颁布施行。”

——摘自《孙中山全集》

材料六 我们现在要集合中外的精华,防止一切的流弊,便要采用外国的行政权、立法权、司法权加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧,造成一个五权分立的政府。像这样的政府,才是世界上最完全、最良善的政府。国家有了这样的纯良政府,才可以做到民有、民治、民享的国家。

这法可以除却盲从滥举及任用私人的流弊。但是这考选权如果属于行政部,那权限未免太广,流弊反多。所以必须成了独立机关才得妥当。

——摘自《孙中山全集》

材料七 1912年2月间蔡元培发表了著名的教育论文《对于新教育之意见》,比较系统地提出了五育并举的思想。“五育”即军国民教育(体育)、实利主义教育(智育)、公民道德教育(德育)、世界观教育和美感教育。是中国教育史上第一个完整的民主主义教育方针,也是我国近代对德智体美和谐发展教育方针最全面的论述,适应了辛亥革命后资产阶级改革封建教育的需要。

——《教育大家坛》

任务四:民国国号下的北洋政府和南京国民政府,其选官制度是沿袭还是另作新创?蔡先生在政权的更迭下,又会做怎样的选择?

设计意图:在经纬交织的史实结构中培育历史的通感,突出史料实证意识,在辩证地看待民国时期的文官制度中达到贯通、启新的目的。同时围绕蔡先生的再一次选择感受他的经世济民、心系天下。

学生活动:

1.阅读教材相关段落,了解北洋政府和南京国民政府的选官措施。比较两个政府在选官上的变化,分析是沿袭还是创新?

2.如果你是蔡先生,面对动荡局势,你会怎么做?

任务五:综合蔡先生一次次的选择,为蔡先生写一副挽联并作简要陈述。

设计意图:以挽联的形式作最终的价值引领。挽联具有情感性、简洁性、深刻性、综合性等诸多特点,作为对学生高阶思维的训练,它既能进一步提升学生的论证能力,体现出知识的综合运用,还涵养了家国情怀的教育目标。

材料八 1912年面对袁世凯野心的不断膨胀,蔡先生坚决辞去教育总长之职,表明自己的立场。后出国游学,在法国办了勤工俭学会,帮助在法华工提高文化水平。

1916年回国任北大校长,革新北大。

1926年在上海参加苏浙皖三省联合会,配合北伐战争,策划三省自治运动。

1931年“九·一八”事变后主张抗日,拥护国共合作。与宋庆龄等发起组织中国人权保障同盟,积极开展抗日爱国运动。

——整理自崔志海《蔡元培传》

学生活动:

1.分析毛泽东同志写给蔡先生的挽联“学界泰斗,人世楷模”。

2.学生佳作展示:“兼容并包扬美名,一生为国留典范”。

陈述:“学界泰斗”主要指他在教育上的成就,蔡元培先生在教育上融合中西,他的教育思想如兼容并包、五育并举等便是他用心教育的凝聚,他不愧是中国现代教育的旗帜性人物。“人世楷模”不仅指学术精神,更指他的崇高人格,他对国家的一片赤诚,他的教育救国、革命救国、勇担教育总长的责任、抗战中的态度都说明了这一点。

他的兼容并包思想改变了北大的风气,使北大成为新文化运动的重要阵地。甲午战后放弃大好前途选择教育救国、到成立光复会进行革命救国等事迹所体现出的一颗爱国心值得我们后人学习、缅怀。

《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》指出,家国情怀是学习和探究应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。[1]根据对教材内容的理解和新课程教学理念的初领会,本课围绕选官制度这个核心概念,构建起从时代到时代巨变下四个政府的选官制度调整、再到中国的出路是什么——谋求和发展近代化的知识与思维框架。以蔡先生的多次选择为情境,让学生走入蔡元培的内心世界,理解时代巨变下的蔡先生,理解清政府和民国政府所作的改变;通过“你会做怎样的选择?”的叩问,让学生在选择面前有深度地思考;最后以挽联撰写对全课进行总结升华。当我们以浸润式方式将优秀历史人物的言、行、情等隐性的课程资源提取出来,以任务驱动形式将它们融入到课堂教学,融入学生的成长,学生会将优秀人物的优秀品格潜移默化为自己立身处事的原则;会从这些优秀人物身上汲取勇往前行、努力奋斗的力量,树起鸿鹄之志、立下报国之心;会理解只有把人生的小我真正融入国家发展、民族进步、人民幸福的大我之中,个人的价值与成就才能得以最大化的展现与升华。

【注释】

[1]徐蓝、朱汉国主编:《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第61页。