从实践走向育人:初中历史学习活动设计与实施

作者: 吴金梅

摘 要:课程的实践性是实现立德树人的重要方式。随着新课程改革的深入推进,课程实施强调实践育人,反对死记硬背的灌输式教育。为此,在初中历史学习活动中,我们通过对任务的由来、实施的流程、评价的渗透、育人的实现,强化课程的实践性,进而实现课程的育人目标。

关键词:从实践走向育人 初中历史 学习活动

义务教育历史课程存在的价值就是要通过课程的实施,实现育人的目标,培养“拥有实践能力的人”[1]。这就要求一线教师要能够用实践理论武装头脑,以实践思想设计和实施历史学习活动。本文试图将历史课程从实践走向育人的学习样态进行阐述,以就教于方家。

一、情境·目标——学习活动任务的由来

任何活动的推进都必然伴随着任务的完成,学习活动也是如此。教师在进行学习活动设计时,通过学习理念和学习策略的结合来进行顶层设计。

(一)情境的酝酿:来源于真实,付诸真实行动

“情境”一词在《义务教育历史课程标准(2022年版)》(下简称“历史新课标”)的教学提示中是这样描述的:“在教学过程中,教师要通过情境再现、问题引领、故事讲述和多样化的资源运用等方式,激发学生的求知欲,促进学生积极、主动地学习历史”[2]。因此,真实情境的酝酿是教师引导学生顺利进入问题解决状态的最佳方式。

在本节课中,教师由学生手中每天接触的“历史书”联系到师生共同创作一本“历史书”。从学生十分熟悉又具有很强权威性的“历史书”出发,激发学生从拥有“历史书”、使用“历史书”到创造“历史书”的兴趣点和探究欲。而整节课,创造这本学生自己的“历史书”就牵引着每一位学生的认真、积极参与。

在上课起始阶段,教师以创作“历史书”作为本次学习活动的任务,且师生合作共同完成书籍的“题记”页创作。这样的创作过渡自然,且该情境来源于生活,真实、亲近,让学生不知不觉就已融入到学习活动的任务中。

(二)目标的转化:来源于素养,付诸素养养成

学习是实践的一种方式,需要明确学习目标。每一位做出行为选择的主体,都要对其行为目标有前置的理解和认识。这里强调的是,目标在信念中的植入,对后续行为所要达成效果的重要作用。因此,教师立足于素养培育时,需对学习目标进行适切性转化。

本课中,学习的大目标是师生一起共同完成一本书。这时,教师应将这一大目标进行分段细化。在情境引入之下,教师将学生小组合作探究需要完成的任务转化成书页内容的几个部分,即目录。教师先呈现这本“书”的目录——解密农业发展、解密手工业发展、解密商业发展、解密发展之因。这样,将清朝前期经济发展分解为农业、手工业、商业三个方面,并增加了一组原因分析。

这样的呈现使学生更加明确接下来的学习目标,对经济发展的几个方面也有了清晰的探索方向。因此,目标的转化应做到与情境相融合,符合学生的知识水平和能力要求。同时,也要激发学生对学习的信心。

二、问题·建构——学习活动实施的流程

巧妙引导能够促进学习活动的开展与实施。通过一连串问题的设置,学生在思考问题、分析问题中,不断卷入学习活动。这时,教师对这些已经形成的知识加以引导,就能够帮助学生建立起完整的知识系统。

(一)问题的驱动:指向于任务,形成任务挑战

只有在不断的问题解决中,学习才能成为一种真正的实践活动。教师让学生完成某些任务时,需要出示一个又一个问题,而这些问题的内容往往是相互关联的,需要运用的能力也是逐步增强的。

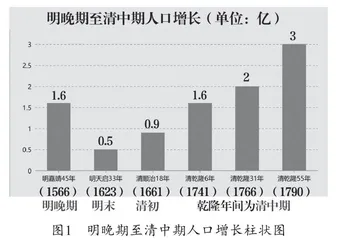

本课中,教师一开始出示了“明晚期至清中期人口增长”的柱状图(图1),并设问:①“从图中,你能获得哪些信息?”②“请你说说,导致人口增长的重要原因是什么?”问题①的出示,旨在让学生调动已有阅读图表的经验,解读图表反映的信息。在这一步,引导学生从“数据”中提取有效信息。在此基础上,学生再思考问题②。最终学生脑海里留下的结论是:清朝前期社会发展较好,人口增长迅速,而这一切,“经济”起到了很重要的推动作用。从而,也认识到了社会发展中经济的重要性。

在真实问题的驱动下,学生完成富有挑战性的任务,将学习转化成真实的实践过程,从而培养了解决问题的能力。在问题解决过程中,培育各方面的素养。

(二)建构的形成:指向于综合,形成综合思维

知识的掌握是学生开动脑筋、活用思维进行系统建构的过程。每一次新知识的学习就是打破原有的系统,建立新系统。在破旧立新的过程中,不断锻炼着学生的综合思维,让学生对每个知识点及其在系统中的位置、与其他知识点之间的关系等,产生新的认识。

在上课的合作探究环节结束后,教师再结合图片(图2),抛出三个问题:①手工业和商业的发展是建立在哪个行业发展的基础上的?②手工业的发展与商业发展存在怎样的联系?③经济发展与人口增长存在什么关系?通过一系列问题,学生认识到经济发展中农业、手工业、商业的内在关系及与人口增长这一社会现象的关系。再出示课堂开始时的“明晚期与清朝前期人口增长”柱状图(图1),并附上乾隆年间1766年和1790年的人均耕地面积的对比数据(两个数据有下滑的趋势),引发学生的思考。

上述深入的探究历程,不仅激发了学生学习过程中的思维碰撞与冲突,更促使他们在这一动态过程中构建出知识体系的完整逻辑框架。这一过程显著加深了学生对历史现象的理解与洞察,使他们得以更贴近历史的真实面貌。

三、标准·论证——学习活动评价的渗透

学习活动完成的效果,除了对学习作品或学习结果进行评价外,还要对学习过程进行评价。这样的评价有助于学生认识自己的学习过程,通过“回头看”,让学生知不足,明得失,总结经验,以便在以后的学习中进行迁移运用和调整完善。

(一)标准的制定:诞生于师生,凸显学生主体

说到评价,就必须要有评价标准。学习活动的评价标准,由谁定、定什么、定得怎么样,这都是值得我们去研究和探讨的话题。首先,需要考虑的是,这些标准是用来衡量谁的。很明显,学习评价的对象是学生。因此,标准最好是来源于学生又作用于学生。我们可以尝试由师生一起来制定,且制定的过程融入学生的学习活动中。这样,标准的权威性增强,同时,也激发了学生的主观能动性。

上课时,学生对书册的目录内容已基本完成,各组的展示和介绍也已基本结束,对合作探究中的疑问也都已解决。但是教师没有急于结束本课的学习,而是又抛出了关于书册制作的评价标准的相关疑问。在师生的讨论与互动中,教师出示了评价表(表1)。

通过探究项目的亲身体验,学生对心中的这本书已有了一些印象。教师在此时引导学生参与评价标准的制定,让学生对价值观有了更为清晰的判断和选择。在价值选择中,实践活动也逐渐展开,学生的主体性也得到了更大地体现。

(二)论证的互评:诞生于同伴,凸显同伴力量

基于论证的互评,就是在同伴相互评价时,讲究证据意识,而不是简单地评判“好”或“不好”。这样的评价,在操作时需要学生对照评价要求,对一些学习作品和成果进行点评,提出自己的观点。

在本课学习中,教师首先引领学生系统地梳理并完成了书本对应章节的目录内容。随后,通过精心设计的图片对比教学,引导学生重新审视并深入思考本课所蕴含的史学精髓。特别地,采用中英两国代表性图片进行对比分析,聚焦于生产方式先进性的探讨,鼓励学生以此为镜,前瞻性地预测清朝后期社会发展的潜在趋势,从而挖掘出清朝前期社会经济背后更为深刻且长远的历史走向。最后,将本课的主旨通过为“本书”设计一张封面及一个书名来完成。在本课结尾时,教师布置了课后作业,即设计本书的封底(如图4)。

这样的评价是相互的,有依据的,在制定过程中,学生不是简单的二维对立选择,而是多层次地展开互评。因此,有论证的互评充分展现了学习中同伴的力量。也意味着学习个体在实践中不是孤立的,而是群体的、社会化的。

四、成果·经验——学习活动育人的实现

历史新课标在教学建议中指出,要“运用大概念对教学内容进行整合”[3]。因此,在学习结束时,对学习成果进行提炼,总结、反思学习过程中的经验教训。将某些阶段性学习所掌握的经验内化为学生的素养,为后续的学习奠定基础。

(一)成果的提炼:萌发于项目,依托项目合作

学习成果在学习项目中产生,教师根据大概念进行学习项目的设计,确定了学习成果的形式和内容。当然,学习成果的形式可以是多样的,在于学生团队合作的选择与决策。因此,学习成果的提炼,与学习项目密不可分。在项目的推进过程中,学生会萌发不同的思考与创新。

本课的课题是《清朝前期社会经济的发展》,内含三个子目,分别是农业生产的恢复和发展、手工业和商业的发展、人口的增长。于是,在制作书页的学习项目中,将本课主题定为“从经济发展探清朝前期人口增长之密”;本书的目录设置为“解密农业发展、解密手工业发展、解密商业发展、解密发展之因”四个板块。于是,学生的合作探究分为4个小组,每个小组抽取“探密单”来完成探密任务(图5)。在合作探究项目完成之后,让学生进行展示,通过对探究主题的介绍、探究所运用的材料以及得出的结论来进行历史解释。因此,学习成果不仅仅是小组合作完成的书目内容,还包括对史料的选择、分析、解读等,从而形成历史认识。

因此,历史学习成果的提炼,不仅仅是物化的呈现,更是成果背后所隐藏的学科本质的挖掘。通过这样的活动,让学生以实践者主人翁的角色,提炼学习成果,使学生接近历史事实、揭示史学本质,更好地以历史的视角认识世界。

(二)经验的内化:萌发于复盘,依托复盘分析

技能可以通过机械训练达成,但是能力的发展需要迁移运用才能实现。无论学习过程是否顺利、学习成果是否满意,学习过程中总有值得肯定的经验价值。对整个实践过程进行复盘就是提取经验价值的过程。通过复盘分析,比较自我与他人得失,实现经验的凝练与内化,以便在今后的学习实践中加以迁移运用。

在书册制作完成后,进行展示评比,指出制作中的不足。比如,本课的书册内页全部以表格的形式呈现,是不是有更好的方式?这是大家都在思考的问题。于是,学生就纷纷议论起来。有的学生指出:“如果给我充分的时间和空间,我会把图片裁剪下来,按照反映的不同内容,进行编排,并在边上注明图片的名称及来源。”还有的学生说:“我会找一些彩绘型历史书和其他书籍去参考,根据这些书页的排版,找到适合我们这本书的内页排版方式。”

通过这一独特方式,学生不仅理性地吸纳了他人的学习亮点,还深刻反思了自身在“历史书”创作过程中的不足之处,并进行了全面的总结。这一过程为他们后续调整和优化个人学习策略与方法奠定了坚实的基础。随着多次深入的探究实践与复盘分析,学生在历史乃至跨学科综合领域内的必备品格、关键能力得以持续积累与提升。同时,也促使他们形成了更加正确且深刻的价值观,实现了知识、能力与素养的同步深化。

上述为课程从实践走向育人的学习活动设计与实施的流程与范式。在课程实施中,我们要充分挖掘每一堂课的“实践价值”,通过“实践方式”根植学习的“实践因子”,实现学习方式的转型。这将是落实立德树人育人目标的全新尝试,也将成为教师教学基本功的新标准与新要求。

【注释】

[1]成尚荣:《努力开辟实践育人的新领域、新赛道》,《人民教育》2023年第2期,第23页。

[2]中华人民共和国教育部:《义务教育历史课程标准(2022年版)》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第15页。

[3]中华人民共和国教育部:《义务教育历史课程标准(2022年版)》,第57页。