基于学生视角的初中历史开放性试题问题分析及答题对策

作者: 余滨

摘 要:《义务教育历史课程标准(2022年版)》明确了对学生的评价要素包括正确价值观、必备品格和关键能力。其中,对学生关键能力的书面评价集中表现为考查文字表达能力,这就要求学生对常见类型题进行归类,找出常见类型题的共性,以此厘清常见类型题的要求和做法,并上升为解决常见类型题的一般答题思路,进而形成以提升历史学科文字表达能力的关键能力培养的有效对策。

关键词:初中历史 关键能力 文字表达能力

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(下文称“新课标”)“学业质量描述”提到:“学业质量标准依据学习内容的不同层次,综合评定学生面对真实情境,在完成相应的学习任务过程中所表现出的解决问题的正确价值观、必备品格和关键能力,由此体现核心素养的发展水平和课程目标的实现程度。”[1]因此,提升学生的历史学科关键能力是历史教学应主要完成的任务。

基于学生历史学习的真实需要,无论是从题型讲练背后的学科本质来看,还是从培养学生历史学科关键能力和核心素养来看,对两者的评价都集中显现为学生的历史学科文字表达能力。黄牧航、张庆海两位教授在《中学历史学科核心素养的教学与评价》一书中,把历史学科关键能力分为历史思维能力、历史信息获取能力、历史探究能力、历史表述能力,其中历史表述能力分为三层,第一层:正确地运用历史概念和术语;第二层:正确地运用历史概念和术语,准确地叙述历史事物;第三层:正确地运用历史概念和术语,准确地叙述、清晰地表达历史事物。[2]因此,提升学生的历史学科文字表达能力是提升学生历史学科关键能力的必然。

一、常见类型题及考查学生历史学科能力分析

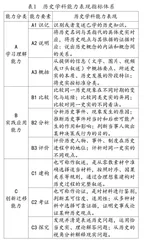

郑林教授将学生历史学科能力表现按由低到高的顺序划分为学习理解、实践应用、迁移创新3个层次,形成历史学科能力表现指标体系(见表1)[3]。

根据郑林教授的观点,深圳市宝安区2023—2024学年第二学期九年级学情调研问卷涉及的开放性试题考查类型主要有以下几类:

1.考查学习理解能力类型的题目。学习理解层级包含识记、说明、概括三项能力,试卷涉及的典型题目有32-1“撰写人物介绍词”、32-2“概括材料中的做法”、32-3“历史概念”等。其中,32-1“撰写人物介绍词”对应的是学生“识记”能力,重在识别或复述已学的历史知识。32-2“概括材料中的做法”对应的是学生“概括”能力,从提供的信息中概括要点、所述史实的本质、历史发展的阶段特征等,并能够将史实按标准分类。32-3“历史概念”对应的是学生的“说明”能力,将历史名词与其指代的具体史实对应,将历史观点与其依据的证据对应,说出历史概念的内涵和概念间的关系。

2.考查实践运用能力类型的题目。实践运用层级包含比较、分析、评价三项能力,试卷涉及的典型题目为32-4“分析变化及产生的原因”、32-5“阐述世界格局演变历程”。32-4“分析变化及产生的原因”对应的是学生“分析”能力,也可以称作“解释”能力,分析历史事件、现象发生的原因。32-5“阐述世界格局演变历程”对应的是学生“比较”能力,比较同一历史现象在不同时期的变化与延续,比较同类史实的异同,比较对同一史实的不同看法。

3.考查创新迁移能力类型的题目。创新迁移层级包含建构、考证、探究三项能力,试卷涉及的典型题目为32-6“论述题”。32-6“论述题”对应的是学生“考证”能力,也可称作论证,是对材料进行鉴别,判断其可信度、适用性,并从多种材料中选择可靠证据,证明史事或论证某种观点。

以上归类侧重的是某一能力的重要性,实际考查过程中,从复杂性来讲往往一道题目可能会涉及不同层级的考查,比如:32-1“撰写人物介绍词”,不仅涉及到学习理解层级的“识记”能力,还涉及到实践应用层级的“评价”能力,即评价历史人物在历史进程中的地位。再如:32-4“分析变化及产生的原因”,不仅涉及到实践应用层级的“分析”能力,还涉及到创新迁移层级的“建构”能力,要求学生从零散素材中准确选择适当材料,按照时序、因果关系等原则,通过合理想象建构对历史过程的完整叙述。因此,要能够运用综合性思维解决复杂的常见类型题。

二、常见类型题答题问题及应对策略

笔者以2023—2024学年第二学期九年级学情调研问卷的开放性题目作为依据,基于学生答题的情况及存在问题进行比对分析、研究,发现学生对试题的认知与解答存在“文字表达逻辑性不强、表述偏重主观、缺乏系统方法”等典型问题,明确指向学生平时在文字表达能力方面缺少有效方法指引,未完全构建系统化思维。现以32题为例,基于学生视角审视问题、提炼方法,在熟悉题型以后再淡化题型,找到分析问题、解决问题的一般思路,提高灵活解决问题的能力,提高学科关键能力与核心素养。

案例1:32-1设问为“任选一枚邮票,为相关人物写一段介绍词。”

题中的介绍词又叫解说词,是近几年常见的一种题目类型,与之相似的还有辩论稿、演讲报告等。解说词普遍以要素评价为主,比较常见的评价标准为:①解说词结构完整,包含与解说对象相关的时间、事件及恰当的评价或启示。②解说词中,应做到史实无误且与评价或启示相匹配。答卷文字表述需包含“时间”“史实”“评价”(“启示”)等要素,且史实准确、逻辑清晰,评价或启示恰当。通过研究失分答卷,可得知普遍存在“缺少史实或对人物贡献的描述”“文学性较强,逻辑性欠缺”等问题。此类题目解题步骤一般为:首先判断对象是什么(时间或朝代、人物身份地位等特征信息),其次锁定所学知识从历史背景、历史贡献、时代精神等方面进行贡献阐述,最后从历史地位或历史影响进行评价。

案例2:32-2设问为“从李冰建造都江堰的故事中,能看到哪些智慧的做法?”

此题属于历史信息获取能力的考查,此类题目需要在获取多个信息的基础上概括形成答案,关键在于是否能从材料中提取关键信息,并对多个关键信息进行分层分类,同时还能够排除无效的干扰信息,将要点进行有序罗列。通过研究失分答卷,失分情况可归结为“不能完整提取有效信息或者完全照搬照抄材料”“缺乏概括能力”等问题。此类题目解题步骤一般为:首先划分层次(句号、分号、段落,可以用语文阅读常用的“||”表示),采用找中心句或缩句等方法概括每一层的含义,把材料中每一层的关键词语换一种专业表述写出来;其次,答案文字表述要序号化、要点化、专业化,尽量将概括性语言放在每一层意思的最前面;最后,再浏览一遍材料及其设问,结合分值审查表述是否扣题或关键信息有无遗漏。

案例3:32-3设问为“请你补充完成上述表格,并从A处相关精神中选择一个,谈谈你将如何弘扬该精神。”

这道题属于认识类(启示类)题型。满分答卷往往能够从历史和现实的角度组织答案,兼具历史借鉴和现实指导意义。通过研究失分答卷,可以将主要问题归结为“表述的实质内容同质化”,典型答卷甚至出现所有观点都仅仅围绕着“怎么做”这一相同角度进行作答,此类情形等同于重复作答,一般重复作答答案将被判别为无效答案。此类题目,解题时候一般要从“是什么、反映了什么、怎么样”三个角度思考,并按照个人与国家、历史与现实相呼应的原则组织语言,切忌脱离题目泛泛而谈,或表述内容全部混为一谈。

案例4:32-4设问为“结合所学知识,分析变化产生的原因。”

该题可以归类为历史分析类题型,这类题目在期末评价以及学业水平测试中所占比例日益增加。通过对比满分卷和失分卷,可以看出失分卷存在的最典型问题为“对于原因的分类缺少认识”。只因在分析原因时经常有无从下手的感觉,导致忽视答题的逻辑结构,随意“摆放”具体的构成要素,对答案的整体组织缺少规划,导致逻辑混乱。因此在分析原因时,必须首先构建出相应的逻辑,比如:先答“客观原因”,再答“主观原因”;在分析“客观原因”时,应先答“历史原因”,再答“现实因素”;在分析“历史原因”和“现实因素”时,应先答“国内因素”,再答“国际因素”,每个方面的具体因素按照经济与社会生活、政治、思想文化的顺序作答。这种答题逻辑体现了“客观决定主观”“内因是事物发展的根本原因”等辩证唯物主义基本原理。虽然每一道题不一定都包含这些要素,但仍需要在平时训练中养成这样的思考习惯,进而避免原因要素的缺失。

案例5:32-6设问为“结合本项目式学习主题,补充完整下列句子:“中国 推动世界发展”,并以此为论题,展开论述。(要求:观点明确,论证充分,史论结合,条理清楚,价值观正确)”

本题属于历史考证(论证)类题型,一般被称作论述题或探究题。通过研究答卷的失分情况,大致可以将问题归结为“没有将论证与论题相匹配或关联度不大”“完全照抄材料史实或仅罗列多个史实未予论证”“结论升华未扣题”等问题,可见这种题目对学生的文字表述能力要求很高。近年来,论述题(含小论文)越来越多出现在各地中考试卷,此类题目,已经基本形成答题的一些范式,可以采取以下分层步骤解决这类题型:第一,定主题。提取材料关键信息,确定主题,明确论证方向。第二,拟论点。论点要明确,切不可模糊,甚至没有;论点不能出现知识上、程度表述上、逻辑上、价值观上的错误,论点的层次不应过于宏观或微观,过于宏观导致论证空洞,言之无物;过于微观可能会导致论据不足,无法论证。第三,双论证。史实准确,不能出现知识性错误。至少选用两个史实,至少从两个角度做答,并要将多个要点联系起来,整合成一个整体。注意设问中对史实选取范围的要求(需要注意的是,当史实选取范围为“世界史”时,不能用中国史的相关内容作答,虽然中国是世界的一部分,但我们一般将中国史和世界史区别开来)。史实与论题之间的逻辑关系要清晰、严密。第四,会升华。可以用“综上”“因此”等具有总结性的字眼开头,总结时力争上升到历史学科核心素养所要求的理论高度,形成一定的历史感悟,使答案更为透彻,立意更为高远。

三、如何有效提升历史学科文字表达能力

历史学科文字表达能力在试题中具体表现为概括、比较、分析(解释)、评析、解读、论证等关键能力,这些关键能力需要日常在综合运用历史知识、探究历史的方法、解决历史问题的过程中得以发展。为此在学习中应重视以下三点:

1.研究历史教科书的规范表述。历史学科的考查遵循依标扣本原则,最好的教师就是教科书,教科书主要是用历史名词概念对过往的史事进行概括性叙述,因此可以通过阅读建立起概念和史事之间的对应关系。同时定时对已学单元内容进行概括能力训练,加深对基础知识的理解。

2.研究常见类型题的共性特征。“找到不同题型的共性,既能化繁为简,避免出现一种思路仅解答一种题型的局限,同时也能引导学生加深对历史学科关键能力的认识和把握。”[4]历史学科考查形式在不断发生变化,但终归是有迹可循,要善于观察并找出“同类项”,从一类题目中找寻一个范式,达到举一反三的效果。

3.研究常见类型题的答题规范。构建的答题规范可以包括以下要素:用词科学,能够将材料中获取的历史信息转化为历史学科专业化表述;逻辑严谨,能够从多个方面、多个角度思考问题,同一个方面不要用很多语言来阐述,也不要重复论述同一角度;书写美观,书写表达要体现段落化、层次化、序号化、工整化,遵循主流观点、价值观正确。

总而言之,对常见类型题进行归类,找出常见类型题的共性特征,以此厘清常见类型题的要求和做法,并上升为解决常见类型题的一般答题思路,有其充分的必要性和重要的价值。通过梳理形成恰当的解题步骤和方式,有利于形成历史学科文字表达能力的关键能力培养的有效对策,逐步加深对历史学科的理解,满足长远发展的需要。

【注释】

[1] 中华人民共和国教育部:《义务教育历史课程标准(2022版)》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第52页。

[2] 黄牧航、张庆海:《中学历史学科核心素养的教学与评价》,北京:人民教育出版社,2020年,第284—285页。

[3] 郑林:《基于学生核心素养的历史学科能力研究》,北京:北京师范大学出版社,2017年,第16—19页。

[4] 周云:《略谈核心素养背景下的历史题型讲练》,《中学历史教学参考》2024年第2期,第51页。