“双新”背景下教科书史料的运用

作者: 潘承生

《中外历史纲要》呈现了百卉千葩,丰富多样的史料。在“双新”背景下,如何运用教科书所呈现的史料,探索基于情境、问题导向的互动式、探究式等形式的课堂教学,把书本知识真正变成学生个人知识的反思性思维,是值得探索的课题。下以《中外历史纲要(上)》第3课《秦朝统一的多民族封建国家的建立》之“秦朝速亡”教学设计片段为例略陈管见,以期收引玉之效。

一、“秦朝速亡”相关教科书史料简述

与早期国家相比,秦汉两个朝代的政权组织结构严密,大一统国家强盛。而秦汉两朝都体现了中国古代大一统国家覆亡的主要模式,即都因阶级矛盾激化而亡于农民起义。且秦开创的大一统多民族的封建国家因暴政速亡后,直到西汉的汉武帝时采取多种措施才巩固了大一统国家的发展模式。[1] 这意味着,秦朝的速亡,要放到大一统国家治理的框架中深入分析。

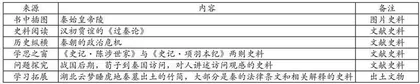

就本节课而言,本节课中所呈现的诸多史料均提示我们:以大一统国家治理的视角审视,秦失其鹿,除暴政之外,尚有政治危机、吏治败坏、治国指导思想的失误、制度认同的困境、秦与六国的文化冲突、国家财政危机等等因素的影响。教科书中与之相关的史料整理如下表。

基于此,可创设情境及问题导向,以引导学生多角度分析教科书中史料,归纳论证知识生成过程,即深入分析秦朝速亡的原因,加深其对大一统国家治理的历史认识。

二、“秦朝速亡”相关教科书史料运用

笔者以贾谊《过秦论》中的秦亡结论为针,以教科书众多史料资源为线,织成教学逻辑,探究秦速亡之因,以利提升学生历史思维能力。

(一)设置学术情境:贾谊《过秦论》中的结论

指导学生阅读“史料阅读”栏目贾谊《过秦论》,顺势引出贾谊《过秦论》中秦速亡的结论。

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

——[西汉]贾谊《过秦论》

问题:你是否同意贾谊对秦朝灭亡原因的解释?简述你的理由。

学生对《过秦论》内容较为熟悉,可以此作为知识背景和载体创设学术情境。引导学生理解贾谊得出结论的视角、逻辑,在此基础上质疑贾谊的观点。

首先,汉代的史论家或政论家“过秦”,其总体思维是批判秦,以证明汉朝取得政权的合法性,并规劝汉统治者实行德治。故汉人难免有夸大秦人暴虐的言论。其次,贾谊作为一名政治家,写作此文,其读者是汉文帝,其意在于规劝汉文帝吸取秦亡的教训,需行仁政,以图汉王朝长治久安。贾谊认为秦速亡的原因在于“仁义不施而攻守之势异也”,显然是从君主作为与国家兴亡关系的角度归纳总结的。

(二)问题导向:秦因暴政而速亡?

跳出汉人总结秦速亡原因的思维框架,以大一统国家治理的视角,从秦朝法律、治国思想、社会心理、文化冲突等多个维度具体分析,可深入探究秦朝速亡之因。

1.秦律严酷:需要具体分析

提到秦的暴政,印象深刻的莫过于秦律严酷。《学习拓展》呈现的秦律竹简,丰富了我们对秦律的认识。但从秦朝速亡的角度而言,秦律的严酷,还需要具体分析。可补充如下史料:

汉自约法三章至禁网变密,刑自宽趋于严,亦深受秦刑律之影响。

——傅珂荣《睡虎地秦简刑律研究》

问题:结合上述材料,你如何看待秦律的严酷?

秦严刑峻法,“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨”,湖北云梦睡虎地秦墓出土的有关秦律的竹简,说明秦刑法残酷信而有征。而汉萧何所作《九章律》与秦律相较,明显继承了秦律。近年来出土的汉简特别是张家山汉墓的简牍显示,汉初的法律基本上继承了秦的法律。但西汉不仅没有速亡,反而经历了汉初的社会生产恢复,后来更有文景之治和汉武帝的强盛。

可见,秦律严酷导致秦朝速亡有进一步探究的必要。例如陈胜、吴广起义的直接原因是失期当斩。秦法失期当斩如何理解?

失期当斩虽是秦法的规定,但仍需要具体分析。一是“‘失期当斩’实际上非秦所创立、为秦所独有的规定,此条规定乃是延续三代以来的军法,有着极其悠久的历史传统。”[2]汉承秦制,汉亦承秦律。而且两汉及以后的朝代都有如此军法规定。“‘失期当斩’的军法规定在两汉也流行,对于促进军纪军规有卓有成效的作用。秦汉以后的历史中,仍然保留了‘失期当斩’的制度,如隋与宋分别都有相关记载。”[3]二是秦时虽“有针对军事行为统领者‘失期当斩’的军法,而不是将整个失期军队的士卒全部处斩。陈胜、吴广等人是被征发前往边郡的戍卒,尚在途中,未到戍地,还未纳入边郡士卒的管理系统,不适用于军法。而秦法对徭戍中的‘失期’行为,会根据具体原因及事情的严重程度进行不同处罚,不会是‘当斩’或 ‘皆斩’”[4]。

秦律密如凝脂,繁似秋荼,是秦暴政的表现,但不可简单化为秦因此而速亡。

2.意识形态:重法治轻德治

《问题探究》之战国后期荀子到秦国的材料。并将其后所省略的部分补充完整。

是所见也。故曰:佚而治,约而详,不烦而功,治之至也。秦类之矣。虽然,则有其諰矣。兼是数具者而尽有之,然而县之以王者之功名,则倜倜者其不及远矣。是何也?则其殆无儒也。故曰粹而王,驳而霸,无一焉而亡,此亦秦之所短也。

——[清]王先谦《荀子集解》卷十一《强国篇第十六》

问题:结合材料及所学,分析秦朝统一后,用法家思想治国有何影响?

从补充的材料可知,“秦之所短”“殆无儒也”。从商鞅变法到秦朝统一,已有一百多年,法家的治国思想,深入人心。秦速亡与以法家思想治国痛痒相关。或者说,“对法家治国方略生搬硬套,而没有真正把握与贯彻法家治国方略的精神与精髓。由于这一治国的根本指导思想上的偏差,秦统治者在若干重要政策和重大事务的处理上发生了严重的错误。最终导致民变蜂起、政权崩溃的后果”[5] 。秦统一后一味以法家思想治理天下,其亡也忽焉。

3.吏治败坏:重功利轻伦理

结合《问题探究》史料。另补充相关史料一则。

蜀卓氏之先,赵人也,用铁治富。秦破赵,迁卓氏。卓氏见虏略,独夫妻推辇,行诣迁处。诸迁虏稍有余财,争与吏,求近处。

——《史记·货殖列传》

问题:综合上述材料,秦统一天下后,吏治有何变化?

秦人打天下,得益于良好的吏治。荀子所见“秦国官吏忠君爱国,有利于维护君主权威,是秦崛起的政治基础;秦国官吏奉公守法,敬业,这有利于国家机器的高效运转;秦国朝廷行政效率高;士大夫们各司其职,互相不结党营私。良好的吏治有利于秦的崛起和统一。”[6]治天下时,官吏作为秦朝政策的执行者和赋税的催征者,短期内很难适应新形势的发展,仍以重功利的思维治民。补充材料显示秦官吏不仅借机掠夺迁民钱财,而且根据接受贿赂的情况决定迁徙的远近,说明吏治已经败坏。而秦始皇穷奢极欲,贪鄙之心,也带动了吏治的迅速败坏,从而加速了秦的灭亡。

4.政治危机:秦制实施的困境

研读《历史纵横》“秦朝的政治危机”。

问题:秦朝的政治危机有哪些?说明什么问题?

秦统一六国后,虽然将六国贵族迁移到咸阳,但仍然存在强大的复国势力,张良刺秦以及“楚虽三户,亡秦必楚”,都能说明这些复国势力对秦的仇恨。而“始皇帝死而地分”,以及秦末项羽的分封政策,都说明“在某些人心目中,就造成了向往战国分封割据政治结构的思想倾向”。[7] 而这正折射出秦朝制度实施的困境。政治危机,实质上是秦朝未能实现国家认同。

5.文化冲突:亡秦必楚

探究《学思之窗》,分析为什么陈胜建立的政权号称“张楚”?

引导学生从深层次的社会文化心理或社会价值观的角度分析秦朝的社会矛盾。历史上的楚国,既有源远流长的长江流域的文化,也受到中原文化的巨大影响,形成了独具特色的自成系统的“楚文化”。秦文化专制激化了与楚文化的矛盾,以楚为代表的复国势力,因秦统治无道,阶级矛盾极为尖锐,故兴楚以诛秦。打出张楚的旗号,有利于作为楚人的陈胜将当时流行的亡秦必楚的社会舆论,转化为诛暴秦的实际行动。

6.国家经济危机:国本动摇

出示秦长城、阿房宫图片、秦始皇帝陵图片。

问题:庞大而浩繁的工程建设,除了滥用民力之外,还有何种负面影响?

结合“史料阅读”栏目之《过秦论》引导学生理解:秦得天下之后,“元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上”。而秦大兴土木,滥用民力,与这种社会心理背道而驰,自然引发元元之民的怨恨。从国家治理的角度,大量人口脱离农业生产,使国家失去了赋税来源,显然又动摇了国本,加重了秦朝国家经济的危机。

总之,秦速亡的原因涉及到国家治理的诸多方面。暴政与多个因素的叠加,最终导致秦朝速亡。

三、结语

“双新”背景下,以核心素养为导向的探究式课堂教学,其重要内涵是借助史料,基于情境、问题导向开展教学活动。本案例设计时主要考虑了构建何种视角来探究历史,以及引导学生如何学史。史料方面则就地取材教科书中的史料,或由此及彼地选择相关史料。

一是选择史料。就地取材选择史料需要深入研读课标和教科书,找到统筹运用教科书中史料的切入点或视角。教科书中的史料启示我们,除秦的暴政外,还应多角度训练学生历史思维能力,加深对秦速亡的历史思考。就本案例而言,从大一统国家治理的视角切入,教科书中看似碎片化的史料便绳贯珠联了起来。

二是认知过程(怎么学,如何学)。本案例选择贾谊在《过秦论》中的结论,实际上是运用教科书中的史料尝试构建学生学史的一种模型。即提供名家(史家)关于本课内容的解释性、评价性史料,引导学生“深入探讨名家得出结论的视角、方法及逻辑等,从抽离、分析、归纳、比较、综合及至质疑、反思中习得史学思想方法的基本模型”[8]。在探讨贾谊得出结论的方法及逻辑之后,引导学生反思、质疑其观点。在此基础上,多角度思考分析书中史料或由此拓展的相关史料,加深对秦速亡的理解,感悟秦朝在国家治理方面的得与失。如此可发掘出教科书史料的价值,助益学生历史思维能力提升。

【注释】

[1]徐蓝、朱汉国主编:《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第85页。

[2][3]庄小霞:《“失期当斩”再探——兼论秦律与三代以来法律传统的渊源》,《中国古代法律文献研究》(第十一辑),2018年,第122、125页。

[4]朱锦程:《秦制新探》,湖南大学2017年博士学位论文,第103页。

[5]屈永华:《法家治国方略与秦朝速亡关系的再考察》,《法学研究》2007年第5期,第140页。

[6]何成刚、张克州:《部编本高中历史教材史料的挖掘与拓宽》,《历史教学》2019年第21期,第10页。

[7]李桂海:《论秦末六国贵族反秦斗争的性质》,《求是学刊》1985年第4期,第88页。

[8]於以传:《统编高中历史教材<中外历史纲要>的教研实施策略》,《课程·教材·教法》2019年第11期,第22页。