中学历史学科项目化学习主题选择策略

作者: 吕良栋

学科项目化是基于学科中的关键概念和能力的项目化学习。它将项目化学习的设计要素融入学科教学,将低阶认知“包裹”入高阶认知,在不降低学科学业成绩和保证基础类知识与技能不损失的情况下,同时通过项目化学习的设计培育学生的问题解决、元认知、批判性思维、沟通与合作等重要的能力。[1]

在中学历史学科项目化学习中,选择合适的学习主题,将是项目化学习成功的首要前提。由于项目化学习的主要实施者是学生,其核心目的是在实践中提升学生的学科核心素养。合理的学习主题才能让中学历史学科项目化学习真正地发生。为此,本文基于提升学科素养这一核心目标,围绕三个维度探讨中学历史学科项目化学习主题选择策略。

一、立足知识,选择学科本位的学习主题

学科项目化学习应聚焦学科知识与素养,这是与拓展性或探究性课程项目化学习的本质区别。而学科项目化学习的知识观指向的是与学科本质有关的核心概念或关键概念、能力的整体理解,定位更综合、更上位。[2]因此,中学历史学科的项目化学习主题应该基于历史学科知识,通过有效载体实现历史的深度学习。

1.基于历史学科概念

大概念指的是那些用于课程、教学和评估方法的核心概念、原则、理论和过程,它可以超越特定单元范围进行迁移。[3]在中学历史学科的项目化学习中,教师可以选择大概念创设项目化学习主题。如在学习中国近代史这一段历史时,可以打破原有课时教学,围绕“半殖民地半封建社会”这一大概念开展项目化学习。在入项课中,首先创设历史情境引导学生对此大概念进行初步解释。在此基础上,学生就可以通过各种渠道获取所需的基本史实,围绕列强的入侵与中华民族的抗争两条主线把多而散的史实按照时序进行重新建构,强化对于“半殖民地半封建社会”这一概念的理解。这一过程,学生不仅学习了史实,更重要的是学会运用历史知识解释历史现象,理解历史概念。学生的唯物史观、史料实证和历史解释等学科核心素养在此过程中就能得到有效提升。

2.基于教学单元主题

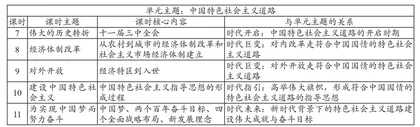

中学历史教材编写的特点之一就是基于一定的历史时序开展主题性学习。笔者以人教版八年级下册第三单元为例,说明基于单元主题学习的重要性(见下页表)。

通过表格得知,本单元的主旨思想是理解走中国特色社会主义道路的正确性。而各课时是从不同维度对这一单元主旨思想进行历史解释。按传统课时学习,知识落实虽扎实,但学生难以从宏观上把握本单元主旨思想。因此,可以利用项目化学习进行单元重构,创设基于“走中国特色社会主义道路正确性”的项目化学习主题单元。学生利用单元教学内容进行论证,增强史料实证学科核心素养。

3.基于教学关键问题

教学关键问题是指在教学过程中,为发展学生核心素养或实现学科核心素养目标而必须解决的最基本、最紧要的学科重点暨学习难点问题。[4]它的落实往往需要较长的课时,需要学生有较高的时空观念、历史解释等学科核心素养。因此,在常态课中往往不能很好落实。而项目化学习是突破教学关键问题落地的有效方式。如在中国古代史部分:“知道中华民族多元一体的历史发展趋势,说明(认同)统一始终是中华民族历史发展的主流”是亟需落实的关键问题之一。基于此教学关键问题,学生可以通过收集、分类相关的文物、文字和图片等史料,展示中原农耕文明和周边游牧文明在不同时空中的碰撞与交流,在此历史现象的认知上,认识到不论是战争还是和平,中华民族都在逐步交融,中华民族逐渐统一且多元,中华民族内涵在历史长河中不断丰富,一脉相承,延绵不绝。

立足历史学科本位的项目化学习是用历史学科的学科概念、单元主题或教学关键问题等作为聚合器,不断地聚集更多的历史知识信息,将事实性历史知识按照一定的逻辑进行整合或重构。在此过程中,学生的学科素养势必将得到提升。

二、建立联结,选择学科综合的学习主题

中学历史学科的项目化学习虽然要求立足于本学科的关键概念和能力,但这并不意味着学习主题不涉及到其他学科的知识和能力。因此,可以从跨学科的视角出发,建立与其他学科的联结,选择综合化的项目化学习主题。

1.基于家国情怀,建立与思政学科联结

家国情怀是历史和思政课两门学科均要落实的学科核心素养。因此,学习主题可以与思政课建立联结。如根据关键问题,创设这样一个项目化主题:“如何有理有据地评述历史英雄人物,恰当地说明他们在历史进程中的作用,感悟、体验中华英雄的豪情壮志。”要达成这一项目化学习主题,学生需要基于史实进行历史评价,这是历史学科的关键概念和能力。但历史上的英雄人物事迹往往又充满悲情,出现个人利益和国家利益的冲突,这就需要学生具备“坚持国家利益至上”等思政学科的关键概念和能力。只有这样,学生才能更加全面、客观地评价英雄人物,养成家国情怀素养。

2.基于史料实证,建立与语文学科联结

历史学习离不开史料,这就要求学生有较强的史料实证学科素养。而这一素养和语文学科素养有着密切的关联。因此,可以建立与语文学科联结的项目化学习主题。如在中国古代史的学习中,选择从“诗词中的历史”这一视角创设项目化学习主题,对于古诗词的理解需要语文素养,但古诗词写作背景、折射出的社会现象及作者表达的情感就涉及到历史学科的史料实证和历史解释等学科核心素养。

3.基于时空观念,建立与地理学科联结

时空观念是地理与历史两门学科的核心素养之一。历史学科的时空观念更侧重的是历史时序观念。它是指在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式[5]。但同样也需要地理学科中的空间定位、读图能力等素养。因此在中学历史学科学习中,可以从史地综合的视角选择项目化学习主题:如“长城见证中国历史”,在此项目化学习中,可以从历史角度探寻长城何时修和为何修等,也可以从地理角度解读怎么修,学生可以从历史视角认识长城的修建是为了保护中原农耕文明,也可以从地理视角认识到长城的走势与气候、地形有关。气候条件的差异导致长城南北分别形成农耕区和游牧区。长城南北地理环境的差异带来了农牧文化的碰撞与交流,在战争与和平中,长城见证中华民族的交融。

以历史学科为基础的跨学科项目化学习主题,虽然会涉及到其他学科,但需要注意的是还是需要凸显历史学科地位,其他学科只是作为完成历史学科该项目的辅助和背景知识,而不是目标和核心。

三、结合生活,选择时代特征的学习主题

历史学家克罗齐曾言:“一切历史都是当代史”。历史学习的目的是要让学习者学会用历史思维和经验解决现实复杂的问题。因此,历史学习也需要具备时代性,历史学科的项目化学习主题选择也可以与时代现象、问题相结合。

1.从个人生活变化中发现

历史痕迹在生活中无处不在。基于学生的生活,发现历史,探寻历史也是历史学科项目化学习主题选择的来源之一。如可以结合高铁技术,选择“从交通工具演变看历史”这样一个项目化学习主题,学生可以结合外出乘坐交通工具的变化去探寻变化背后的历史,再延伸到历史上交通工具的演变,如从元朝驿站制度的完善探寻古代中国的疆域管理制度,从近代工业革命以来西式交通工具的引入探寻近代中国的社会变化,从现代自主交通工具的研发探寻现代中国工业发展等历史。在这一项目化学习中,学生从生活出发,以交通工具变化这一视角感受古代中国的强盛、近代中国的屈辱与变革、现代中国的复兴等历史,这有助于提升学生的家国情怀等学科核心素养。

2.从社会习俗演变中提炼

在学生生活中存在着如春节、端午节、中秋节等具有历史传统的社会习俗。而这些社会习俗在不同历史时期具有不同的表现形式,反映出各具特色的时代特征。因此,基于社会习俗的演变也是项目化学习主题的选择之一。如缺少年味的春节是社会讨论的热点,因此就可以以此作为一个项目化学习主题。理清不同历史阶段的“年味”的演变,探寻其反映出不同历史时期我国社会发展水平和思想文化发展状况等。在探究中又可以让学生感悟到中华文明的传承与创新,理解中华文明的延绵不绝,学生的国家认同素养也得到有效提升。

3.从时事政治评析中获取

任何历史事件都具有历史性和时代性的双重特征。历史性是指历史事件的发生都会受到之前某些历史事件的影响。这就需要探寻历史事件之间的纵向联系。时代性是指在历史事件的发生还会受到同一历史时期其他历史事件的影响。这就需要探寻历史事件之间的横向联系。基于某一历史事件,探寻其发生的纵向和横向联系,这需要学生具备较强的综合思维和历史解释学科素养。因此,在项目化学习主题的选择中,可以从时政出发,探寻时政背后折射出来的大历史。如从“中美高层战略对话:“你们没有资格在中国的面前说,你们从实力的地位出发同中国对话!——杨洁篪”这一时政出发,创设项目化学习主题,探寻从近代以来中美关系的演变并分析其演变的原因。基于时政,纵横解读历史,学生的史料实证、历史解释和家国情怀等学科核心素养将得到提升。从学生身边的历史出发选择合适的历史学科的项目化学习主题,一方面它符合学生的认知水平,另一方面又可以实现古今综合、中外综合等历史学习要求。这都有助于提升学生的综合思维及历史学科的核心素养。

【注释】

[1][2]夏雪梅:《项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践》,北京:教育科学出版社,2018年,第129页。

[3][美]威金斯、麦克泰:《重理解的课程设计》,新北:心理出版社,2017年,第70页。

[4]牛学文:《浙江省学科教学关键问题研究丛书·初中历史与社会》,杭州:浙江教育出版社,2021年,第5页。

[5]周靖、罗明:《核心素养·中学历史学科育人机制研究》,上海:复旦大学出版社,2019年,第34—35页。