观人论世,析制明变

作者: 马阐果

使用部编历史新教材以来,一线教师反映最普遍的问题就是:新教材容量大、课时少,很难完成教材内容,更不用说让学科核心素养落地了。作为教研员,在开学初教学视导中也发现类似问题。在听了不同老师讲授《中外历史纲要(上)》第7课《隋唐制度变化与创新》的时候,我发现绝大部分老师只能把科举制和三省六部制讲清楚,而两税法要么刚开始或者还没来得及开始就下课了。两税法是这节课的重点和难点,不完成这个任务无异于捡了芝麻丢了西瓜。

我不停地反思,为什么会出现这样的情况?我想,一方面应该与新教材内容的编排客观因素有关,因为新教材编排的是纲要式的内容,一节课涉及的内容应该是比较粗略的;另一方面,老师没有深入理解新课标,没有对新教材的内容进行有机整合或者再设计。新课标建议老师要能够“通过对课程内容的整合,引导学生深度学习,促进学生带着问题意识和证据意识在新情境下对历史进行探索,拓展其历史认识的广度和深度。”[1],要求教师能对新教材进行整合,以核心概念为教学立意、以关键问题创设情境,学生在新情境中分析问题和解决问题,形成关键能力,真正让学科核心素养落地。

一、核心内容有机融合

本课主要涉及三大制度。第一个是科举制,它一改过去贵族依靠世袭或门第出身授官的状况,让很多寒门出身的英俊之士通过科举考试走上政坛,这对贵族是个致命的打击。正所谓“三百年来,科第之设,草泽望之起家,簪绂望之继世。孤寒失之,族馁矣;世禄失之,其族绝矣。”[2]科举制度扩大了统治阶级的阶级基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。这一制度与隋唐盛世局面的开创有密不可分的关系。第二个是三省六部制,它采用分割相权的手段,把宰相行政权分到三个互不相属的部门,从而提高了政府的办事效率,也加强了皇权。“三省六部制格局的确立,是抑制秦朝以来中枢权力过度膨胀中传承重构与解决汉朝以来内廷权力不断异化时因袭再造的结果,更是中国古代官僚政体渐进发展中的一次有机整合与质的突破,实现了皇相之间和丞相之间新的顶层设计。”[3]第三个是两税法,它是对以往的赋税制度进行改革,实行按田亩和资产征收地税和户税,并且一年分夏季和秋季两次征收,这就改变了过去按人丁征税的标准,大大减轻了农民的负担,增加了国家的财政收入,也减轻了政府对农民的人身控制。

这三大制度可以说是三国两晋隋唐以来制度变化和创新的最主要表现,体现了中国古代人们的治国理政的智慧。我在研读这三大制度变化和创新的时候,意识到前两者属于上层建筑的变化,而后者属于赋税制度的变化,它从属于经济基础。经济基础决定上层建筑。试想一下,为什么当时读书人都梦想自己“朝为田舍郎、暮登天子堂”[4],成为天子门生?那是因为除了金榜题名后可以拥有做官带来的政治权力同时,还有做官后稳定的俸禄收入。这些俸禄来自国家的财政收入,而赋税制度是国家财政收入和官员俸禄的根本保证。再者,两税法的倡议和实施者——唐朝宰相杨炎,是通过科举考试方式从普通官员走向宰相之位。我想何不通过“杨炎为官”这个角度串起《隋唐制度变化与创新》的内容,把看似没有关系的三大制度有机融合在一起?

众所周知,隋唐是我国封建社会的繁荣与开放时期,也是一个大变革的时代。日本史学家内藤湖南提出“唐宋变革论”[5],中国史学者陈寅恪也指出“唐代之史可分前后两个时期,前期结束南北朝相承之旧格局,后期开启赵宋以降之新局面,关于政治、社会、经济者如此,关于文化、学术者亦莫不如此”[6]。而且,他们进一步指出,唐代重大的变革是推动中国古代社会逐渐由中古史向近古史转变的动力之一,即由贵族政治向平民政治转变。根据史家的分析和对教材的理解,我把“变”作为这节课的课魂。师生一道去探究隋唐制度因何而变?如何变?有何影响?现就本节课的教学谈谈自己的想法,以请教于方家。

二、叙史见人、以人系事

整节课以“杨炎为官”这条线索串起隋唐三大制度的变化和创新,上课伊始让杨炎这个主要人物出场,从杨炎父亲和杨炎科举做官到杨炎一步步走向大唐宰相位置,引起学生学习历史的兴趣,以“叙史见人、以人系事”的方式凸显历史教学本质。

(一)杨炎的为官之道 —— 从平民到宰相

1.阅读以下材料并探究问题:

材料1:公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料2:今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。……上品无寒门,下品无士族。

——《晋书·刘毅传》

材料3:杨炎,字公南,凤翔人。……父播,登进士第,隐居不仕,玄宗征为谏议大夫。……炎美须眉,风骨峻峙,文藻雄丽,汧、陇之间,号为小杨山人。

—— 《旧唐书·杨炎传》

材料4:唐行科举制度, ……造成门阀之九品中正制度,至始将完全废除。且科举盛行,白衣及第得通婚于世宦,而门第之风亦衰,此实为中古社会上一大变革也。

——邓之诚 《中华两千年史》

问题1:材料1反映西周时期实行怎样的选官制度?其依据是什么?结合所学知识,指出两汉时期实行的选官制度和标准。

问题2:材料2反映魏晋时期实行怎样的选官制度?其标准是什么?依据材料2分析这种选官制度的影响?

问题3:依据材料3指出杨炎父亲杨播登进士科是通过什么途径?选拔的标准是什么?结合教材内容归纳这一制度确立和完善的相关史实。

问题4:依据材料4并结合所学知识,分析科举制对隋唐社会的积极影响。

解决科举制度的内容,先呈现西周以来的世卿世禄制、察举制和九品中正制史料,回顾已学内容。再通过杨炎父亲登进士科和隋唐时科举改变了豪门大族对政权的垄断的局面。学生更加深刻认识到隋唐时代的政治逐渐由贵族政治向平民政治转变。设问由浅入深,由表及里,符合学生的认知规律。

2.阅读以下材料并探究问题:

材料5:东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。

——《中外历史纲要(上)》

材料6:……(炎)起为司勋员外郎,改兵部,转礼部郎中、知制诰。迁中书舍人,……德宗即位,议用宰相,崔祐甫荐炎有文学器用,上亦自闻其名,拜银青光禄大夫、门下侍郎、同平章事。

—— 《旧唐书·杨炎传》

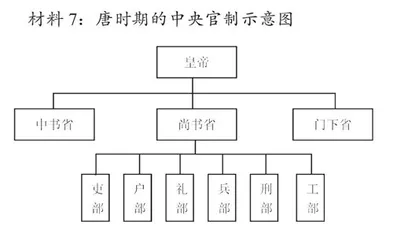

材料7:唐时期的中央官制示意图

材料8:中国帝制时代的政治体制……在唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

问题5:材料5反映魏晋时期政治上存在什么问题?

问题6:依据材料6指出杨炎作为中书舍人和门下侍郎的两个机构职能分别是什么?反映了隋唐时期实行的中央官僚制度名称是什么?

问题7:结合材料7,分析三省六部制的特点。

问题8:依据材料8并结合所学知识,分析三省六部制的积极影响。

通过以上四则材料,用杨炎为官的经历把隋唐的选官制度和中央官制的变化带出来。同时老师创设多种形式的历史情境,学生通过这些情境,自然而然地进入选官制度和三省六部制内容的学习,丝毫没有唐突和被强加给他们的感觉。结合教材相关内容和其它史料的研习,水到渠成地完成了选官和三省六部制两大制度的学习,既节约了教学的时间,也较好地实现了教学目标,达到较好的学习效果。

(二)杨炎的救时之弊——从租庸调到两税法

阅读以下材料并探究问题

材料9:开元中,……玄宗修道德,以宽仁为理本,人户浸溢,堤防不禁。丁口转死,非旧名矣;田亩移换,非旧额矣;贫富升降,非旧第矣。……则租庸之法弊久矣。

——《旧唐书·杨炎传》

材料10:……户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。各户按资产多少缴纳户税,按田地多少征收地税。……居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。其租庸杂徭悉省,……夏税无过六月,秋税无过十一月。

——《旧唐书·杨炎传》

问题9:结合材料9,指出开元中期以来唐朝赋税方面的突出问题,分析导致问题出现的主要原因?

问题10:依据材料10和教材内容,概括归纳杨炎解决政府赋税困难的主要措施,并从征税对象、征税形式和人身依附方面分析两税法的积极作用。

两税法反映了中国古代赋役制度发展的基本趋势,即收税标准以人丁为主向土地为主的转变,从经济层面加大对贵族的打击和限制,奠定了唐后期到明中叶的赋税制度基础。通过呈现史料,学生阅读史料,从中获取关键信息,培养学生历史解释的能力,也培养了学生论从史出、史论结合的能力。

(三)杨炎为官毁誉参半 ,留与后人评说

阅读以下材料并探究问题:

材料11:两税法推行后,有人批评说:每州各取大历中一年中科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议 均节赋税恤百姓第一条》

材料12:白居易写下如下诗句:国家定两税,本意在爱(一作忧)人。……税外加一物,皆以枉法论,奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。

——白居易《重赋》

材料13:炎早有文章,亦励志节,及为中书舍人,附会元载,时议已薄之。后坐载贬官,愤恚益甚,归而得政,睚眦必仇,险害之性附于心,唯其爱憎,不顾公道,以至于败。

——《旧唐书·杨炎传》

问题11:结合材料11、12和所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

问题12:依据材料13并结合自己的理解,如何看待杨炎的为官之道?

对杨炎的功过进行评说,通过对两税法的评价和杨炎官场败北原因的探讨,对杨炎进行比较公正、客观的评价。让学生既要看到杨炎的为官和改革对唐朝经济和社会发展起到的推动作用,也要看到他因性格方面的因素打击报复给社会带来的负面影响。这能够培养学生在唯物史观指导下对历史人物、历史现象和历史事件进行客观公正的评价能力。同时把两税法改革与中国税制改革进行比较,实现历史学科“以史为鉴”的功能。

新教材的使用对广大一线教师来讲,既是一场挑战,更是一场机遇。挑战需要教师摆脱过去对老教材的过分依赖,树立新的教学理念。机遇需要教师认真研究新课标、新教材,对新教材进行整合、再设计。其它省份很多一线教师已经走在新课改的前沿阵地,给我们作出榜样,积累很多经验,我们可以借鉴和学习。但我们更要=迈出自己的步伐,走出自己的路,在课改的路上留下属于自己的足迹。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第15页。

[2] [五代]王定保:《唐摭言》 卷9《好及第恶登科》,上海:上海古籍出版社,1978年,第97页。

[3] 邹玉峰:《新解新格局——隋唐政治格局中的“古韵”与“新意”》,《历史教学问题》 2012年4期,第134—136页。

[4] [宋] 汪洙 撰《神童诗》。

[5]内藤湖南:《概括的唐宋时代观》,《历史与地理》1910年第9卷第5号,第1—12页。

[6] 陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,上海:上海古籍出版社,1980年,第296页。