大概念统领下如何实现历史教学的过程性

作者: 刘道梁 曾倩妍

本文以历史教学的过程性作为解释和评价工具,试图搭建优秀历史教学与学科核心素养形成的认知和实践之桥。新课程讲究历史教学的过程性,所谓过程性,即不以结论性知识的记忆为目标,而以学生在学习过程中素养提升为方向,旨在实现历史教学的立德树人的根本任务。历史教学的过程性要求在教师确立的主题下建立新情景,并通过在新情景中的探究性学习,从整体上解释历史,形成历史概念。它有三大要素:情景性、整体性、关系性。[1]本文以广州市玉岩中学曾倩妍老师的《辽夏金元的统治》为例,引入“中华民族多元一体”大概念,基于此建构了新的情景文本,实现了历史教学的过程性。

一、以教学实施的情景性反知识结论化教学

新课程主张历史知识来源于历史解释,而非现成的结论。那么,情景的创设就显得不可或缺了。历史新课程的情景包括史料(材料)情景、技术方法情景、师生活动情景等。在日常的教学实践中,最为常见的史料(材料)情景。《辽夏金元的统治》一课中,围绕中华民族多元一体的教学主题,创设了系列史料(材料)情景,为师生开展探究性学习提供了课程基础。列举如下:

在导课环节,因那天正好是重阳节,便用了下列两则史料:

重九出猎,国朝旧俗。

——《金史·世宗本纪》

适以重阳……伴使把菊酌酒相劝。

——南宋范成大出使金朝所撰诗注

【分析】历史上的重阳节有关史料,很应景,还可以从史料中看出那段历史民族交融的状况。这是非常好的情景。为了阐明辽夏金元时期民族交融的整体面貌,教师创设了以下材料和史料情景,截图从略。

从两则地图农耕线的南移说明农牧民族的错杂居住,为学生整体理解民族交融的阶段特点做好铺垫;又以段红云的学术性观点进一步说明那一时期民族杂居的政治原因。在进行了总结性简单地对辽夏金元民族交融的大背景叙述后,教师对那个时代各领域交融的解释,建构了经济生产、政治制度、思想文化和元代边内治理情景文本。分别列举并简析如下:

第一,经济生产的三则材料:

材料一:辽耶律德光下令“敢有伤禾稼者以军法论。”

——《辽史》

材料二:畜牧畋渔以食,转徙随时,车马为家……秋冬违寒,春夏避暑……四时各有行在之所,谓之“捺钵”。

——《辽史》

材料三:西夏在庆历年间发动对宋战争后,北宋关闭了与西夏的互市,造成西夏“赐遗、互市久不通,饮无茶,衣帛贵”。迫于国内经济压力,西夏统治者与宋重订和约,重开榷场,恢复贸易往来。

——段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

问题:1.根据材料一、二,结合课本54页相关内容,概括辽朝经济生产的特点。2.为什么西夏最后放弃战争、主张重订和约?宋与西夏在经济上形成了怎样的关系?

【简析】叙述了辽夏宋的经济关系。材料三具有点晴作用,揭示了那个时代夏宋经贸的深度交流特点。

第二,政治制度二则材料如下:

材料四:(辽)官分南北,以国制治契丹,以汉制治汉人。……北面官治宫帐、部族、属国之政;南面官治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜也。

——《辽史·百官志》

材料五:夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。……自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——[元]脱脱 等《宋史》

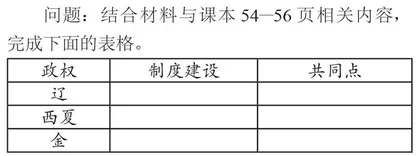

问题:结合材料与课本54—56页相关内容,完成下面的表格。

【简析】二则材料叙述了辽夏仿宋制建立其本民族的政治制度。

第三,思想文化一则材料:

材料六:即位五载,而南北讲好,与民休息。于是躬节俭,崇孝弟,信赏罚,重农桑,慎守令之选,严廉察之责……可谓得为君之道矣。当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余。刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称“小尧舜”,此其效验也!

——《金史》卷8《世宗纪下》

问题:根据材料,概括金世宗的为君之道。这体现了什么思想?体现了当时思想文化出现什么样的趋势?

【简析】材料是关于金世宗的治国思想,与民休息、躬节俭、崇孝悌等都是儒家思想。说明少数民族深受儒家思想影响,深度汉化,边疆各民族政权建立了对中原汉文化认同。

第四,元代边内治理三则材料:

行中书省就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事。

——钱穆《中国历代政治制度得失》

凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史》

元廷通过授受牌符,禁止擅调军队,限制惩办军将之权,直接布置调换戍兵和整点军队等环节,加强了对行省的控制。

——网络资料

问题:1.中央与行省是什么关系?2.根据材料与所学知识,概括行省制的特点。

【简析】三则材料叙述了元代行省制度的运作、与中央政府的关系和政治意义,较好地符合了本节课的主题。

二、以历史概念的整体性反知识碎片化教学

《辽夏金元的统治》一课是《中外历史纲要》(上)第10课,属于第三单元《辽宋夏金多民族政权并立与元朝统一》的内容,从历史时间看,乃中国历史十世纪中叶到十四世纪中叶,共400余年的历史。中华民族历经先秦混战交融到三国两晋南北朝的边疆少数民族的内迁冲突交融,再到辽宋夏金元时期的茶马互市的商贸交融高峰,已然形成了多元一体的多民族共生互融的新的大中华民族。教材正是围绕这一主题展开叙述的。辽夏金元等民族政权的生产生活方式有差异,但从文化层面看是体现了多元一体的特征。教材的内容结构是按照政权统治来叙述的。辽朝的政治制度分为南北面官,南面官专门负责汉人农耕事务;党项族建立的西夏政权,其政治制度基本上是仿北宋体制;金朝兴起于东北,十二世纪前期先后灭辽和北宋,迁都燕京,其制度上基本沿袭唐宋制度;元统一中国,建立行省制度以巩固政权,实现稳定的统一;同时,元还内迁蒙古人到中原,加快民族融合。当然,上述一体汉化的另一面,辽夏金元政权还不忘其自身民族的特点,保留了民族特色的制度和政策。

历史是一根连续不断的因果链条。因此,那种割裂历史联系的教学是无法培养学生历史素养的。新课改的一大目标是反对历史知识的碎片化。曾倩妍老师的教学没有陷入知识中心观念的泥沼,而是在认真研读教材的基础上确立了中华民族多元一体的大概念,在这样整体性历史概念下构建了课程文本。历史教学的整体性,从历史本体的视角看,其尊重的是历史的复杂和多元;从教学的内在机理看,其技术原理在于不割裂历史概念要素的内部联系;从历史教学立德树人的根本任务看,其教育意义在于旗帜鲜明地弘扬民族一统精神及其国家意志。

整体性的实现,必须具有课程教学的逻辑性依托,否则知识的碎片化必然被情景的碎片化所替代。历史教学逻辑性具有三大内涵:历史逻辑、教学逻辑和课程逻辑。历史逻辑是指历史演进本身具有的逻辑,教学逻辑是指教学行为符合学生认知规律及其素养提升,课程逻辑是指教学内容及其情景铺设利于达成课程目标。本节课在中华民族多元一体的大概念统领下,教师创设的情景均提出了合适的问题,使史料情景转化为问题思考情景。从教师创设的情景及其问题设计看是完全符合历史演进逻辑的;教学逻辑是“怎样教”的逻辑,从设问看,也是围绕教学主题进行,符合学生认知,易于形成辽夏金元的统治促进民族交融、形成全新的中华民族大概念的观念;课程逻辑即“教什么”的逻辑,本节课的情景设计和选择易于形成历史解释素养,培养学生的国家民族认同感,发展学生的文化自信,从而达成素养课程目标。

三、以教学交往的关系性反课堂生态一言堂

历史教学的关系性是指通过探究、对话形成历史概念,提升历史解释素养。本节课教师的意义在于引导,包括情景引导和子目间的衔接引导,都很成功。情景的组织围绕主题进行,子目衔接打乱教材按照政权叙述的体例,而是另外重构了地理格局、经济生产、政治制度、思想文化和边内治理五个领域展开,步步设问,层层推进,从而使学生认识了元朝的统一正是民族交融的产物。可以说,教学逻辑异常清晰,在此基础上的课程逻辑也健康合理。下面是课堂实录片段(T代表教师,S代表学生):

T:今天是什么节日?

S:重阳节。

T:同学们请看材料,它讲述了金朝在重九时的习俗。【教师展示材料】

重九出猎,国朝旧俗。

——《金史·世宗本纪》

适以重阳……伴使把菊酌酒相劝。

——南宋范成大出使金朝所撰诗注

S:金人重九出猎是旧俗。

T:是的,但南宋范成大出使金朝时,情况已经发生改变。

S:把菊酌酒,这是汉人的习俗。

T:是,这说明,两宋时期周边民族已经接受汉族生活方式,已经相互交融。本节课我们一起来学习第10课《辽夏金元的统治》,大家关注的焦点是,那段历史时期中华民族是怎样走向多元一体化的。

【教师展示三国两晋南北宋与辽夏金元时期政权更替示意图】

T:观察示意图,对比两个时段民族政权更替的异同。

S:相同处在于,民族政权并立,分列中走向统一。

T:那不同之处呢?

S:三国两晋南北朝时期更替频繁,政权多;辽夏金元时期相对少很多,更替时段长,稳定。

T:首先看两幅地图,同学们关注辽夏金时期游牧与农耕线的变化

S:南移

T:为适应南移,北方少数民族政权将带来怎样的治理措施的变化?

【教师展示材料】

辽朝将大批流亡境内或因战争俘获的汉族人口迁移到契丹腹地……金朝确立了在淮河以北的统治地位后……将大批女真人迁居原北宋统治的地区。

——段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

S:北方人南迁,南方汉人迁到北方契丹腹地。

T:也就是说,当时出现了双向迁徙。那么,这样的迁徙对当时民族分布格局带来怎样的影响?

……

从课堂教学实录可以看到,学生参与度非常高。同时,教师还设计了五大环节的学生活动,见下表:

正是在生生合作、师生对话以及学生与情景材料的对话下,建立起了关系性的课堂生态。以学科素养提升,成就了人的本体地位。因此,本节课总体上是一节历史教学优秀课例,提炼了中华民族多元一体的核心大概念,建立起了教师价值引领下有别于教材情景的全新情景课程内容结构,体现了教师较强的课程能力;通过师生、生生合作对话的模式形成了历史概念,实现了历史解释为核心的学科核心素养的提升。但历史是复杂而多元的,这种单线性呈规律的历史演进不一定符合真实的历史实践。可以肯定,宋辽夏金元时期的民族交融过程不仅仅是各民族美好的充满鲜花芳香的茶马互市。正所谓不打不相识,民族交融更多的是血腥、欺侮和刀光剑影。诚然,大概念统领的历史教学有利于确立健康而正确的价值观,但任何价值立场都不能以忽视历史的真实为代价,失去了历史真相的价值观教育将是危险而有害的。在本课教学中,中华民族多元一体是完全正确的,但这个过程是漫长而曲折的。所以,历史教学的过程性不仅仅是外在的教学情景性、大概念统领的整体性和教学交往的关系性,其实现更应该建立在尊重历史复杂性和多元性基础上。如此,历史教育便可以让青年学生悄然地获得思辨性素养,树立起对历史进步的敬畏感,从而确立起健全的人格。这是历史教育的育人意义所在。

【注释】

[1]刘道梁:《从2020年文综42题看中学历史教学的过程性》,《中学历史教学》2020年第9期,第53—56页。