构建目标分类体系,提升历史教学评一致性

作者: 许星

一、目标分类的必要性

在2011年版《义务教育历史课程标准》中将义务阶段历史课程目标划分为知识与能力、过程与方法、情感态度价值观三个层面,课程内容目标达到130条左右,旨在指导教师明确教学目标,提升课堂效率。但在日常的校内、校际间历史教研活动中,我们时常发现教师对课程标准表述的理解产生歧义,导致对“教什么”、“教到什么程度”等目标问题把握不准,甚至出现严重的偏差。当教师带着错误或模糊不清的目标走入课堂,可以预见其接下来的教学活动和测评内容也必将出现偏差。再进一步思考,即使教师能够准确地理解课程内容标准,并制定出适当的教学目标,又如何设计出与之匹配的教学活动和测评内容,最终达到教学目标的预期效果呢?找到这些问题的解决途径,对于历史课程标准的有效落实意义重大。下面以某位老师对唐代中外文化交流发展的教学为例,进行简要分析。

第一部分:教学目标

通过鉴真东渡、玄奘西行等史实,说明唐代中外文化交流的发展

第二部分:教学活动

1.教师展示中国古代中外交流与民族交流的概念解释,学生齐声朗读。

2.教师展示时间轴,学生回忆并说出唐朝前中外交流的史实。

3.列表,学生依据表格要求填写出鉴真东渡和玄奘西行的时间、去向、主要成就等相关要素,并与前代进行比较,得出结论。

4.教师总结唐代中外交流发展的表现。

第三部分:测评

1.选择题

鉴真东渡发生在

A.唐玄宗在位时 B.唐高宗在位时

C.唐太宗在位时 D.宋太祖在位时

2.列举题

请列举出鉴真与玄奘在中外交流中的主要成就。

该教师呈现的教学目标与课标中的表述完全一致。那么他对于课标的理解是否存在偏差呢?我们从教学评的一致性上进行分析。就教学目标而言,预期学生能够说明唐代中外文化交流的发展,应达到理解维度。依据这一目标,我们继续审视教师的教学活动设计,活动2环节学生主要进行的思维活动是回忆,属于记忆维度,活动1、3中从设计上看,虽然出现了解释、比较等属于理解维度的词语,但从实际操作层面来说,教师期望学生通过朗读解释内容以及自身独立进行比较、构建联系的方式达到理解维度的目标。那么,这样的教学方式能够达成目标吗?《分类学视野下的学与教及其测评》一书中指出:“研究已经表明,许多学生不能够在课堂学到的事实之间建立起重要的关联,或者不能在这些事实与该学科的更大概念体系之间建立起重要的联系。”[1]基于以上分析,学生很难通过单纯的阅读区别中外交流与民族交流这两个历史概念,也很难通过完全独立的比较去感知到唐代中外文化交流的发展,最终只能机械地记忆,而无法在新的情境中灵活运用。下面,我们再来审视测评环节。我们可以发现这两道题目的内容都曾呈现于课堂教学活动中,学生只需通过回忆就可以解决问题。据此,我们所测评的认知过程应是记忆维度,而并非教师预期的理解维度。至此,我们可以发现教学目标与教学活动及测评内容出现了高度的不一致。这也就说明了教师对于课标内容的理解其实是存在严重偏差的。

二、初中历史课程目标分类体系的构建

那么如何帮助广大历史教师更加准确地理解课程内容标准,提升教学评的一致性呢?笔者认为,我们完全可以借鉴美国教育家布卢姆所提出的教育目标分类学理论。这一理论提出将具有相同特征的教育目标从认知过程维度、知识维度进行分类,并对类别的表述加以定义和举例,作为分类依据,最终构建一个多维度的教育目标分类组织框架。基于这一理论,并结合初中阶段历史学科的特点,我们完全可以构建出一套符合初中历史学科特征的历史课程目标分类体系,将《义务教育历史课程标准》中众多的课程内容目标分类组织起来,帮助广大初中历史教师更为准确地理解历史课程内容目标。

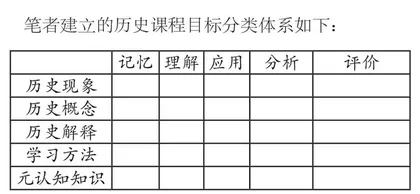

笔者建立的历史课程目标分类体系如下:

我们可以注意到一个课程内容标准的表述中大都包含一个动词和一个名词,动词通常描述预期的认知过程,名词通常描述预期掌握或建构的知识。而这一分类体系分为纵向的知识维度,以及横向的认知过程维度。因此,我们就可以将每一个课程内容标准放入到对应的空格中,将它们分类组织起来。做出分类后,我们再制定出相匹配的教学方法,这无疑将增进教师对课程目标的理解。那么,是否可以利用这一分类体系找到与目标相匹配的教学方法呢?答案是肯定的。我们可以将这一框架式的分类体系广泛使用于课堂观察中。当我们把目标、教学活动的每一个环节、测评放入到对应的方格时,就可以非常清晰地看到每一个环节所处的位置。假设我们使用不同的记号分别标记目标、教学中的每一个环节和测评,当三种不同的记号出现在同一方格中,则表明一致性程度高,当不同记号出现在不同的方格,则表明一致性程度较差。下面我们仍然以唐代中外文化交流发展的教学为例,说明分类体系的作用。

我们先将之前案例的教学目标、教学活动、测评归纳入表格中。

当运用分类体系进行课堂观察后,我们可以清晰地审视到绝大多数教学活动和测评内容与目标都不处于同一类别中,由此也就可以得出结论:教学评出现了高度不一致的状况,教师所选用的教学方法与目标是不匹配的。下面我们再来看教师2改进后的教学。

教学目标:

通过鉴真东渡、玄奘西行等史实,说明唐代中外文化交流的发展

教学活动与测评:

1.展示时间轴,从民族关系和对外关系两个角度呈现唐代以前已学的历史事件,学生通过回忆史实要素,在教师指导下从交流对象、交流范围等角度描述事件间的相同点和不同点,总结出民族关系和对外关系这两个历史概念的主要特点。

2.学生阅读鉴真东渡和玄奘西行相关内容,教师指导学生从对外交流的范围、对外交流的方式、对外交流的内容、对外交流的影响等四个方面列举出唐代对外交流的深度和广度。

3.教师呈现前代中外交流史实的相关要素,指导学生从多个方面与唐代进行比较,归纳出唐代中外交流发展的新特点,进而感知中国古代的发展趋势。

(测评1.材料辨析题。教师描述某一朝代学生陌生的事件,并给出其某些关键方面信息,提问:这一事件是否属于中国古代对外关系的范畴?)

(测评2.材料问答题。给出唐代对外交流的新情境,要求学生归纳出其反映出的唐代对外交流的特点。)

下面我们就将教师2的教学目标、教学活动、测评归纳入分类体系中。

从分类体系中,我们首先可以清晰地观察到活动1与测评1在表格中都偏离了目标,那么这些课堂环节的设置是否毫无意义呢?我们观察到活动1、测评1都属于对历史概念的理解维度,要求学生准确地理解中国古代的对外关系,并能加以辨别。这显然是学生学习本课内容必备的一个基础知识。因此,通过分析我们可以得出这样的结论:即使某些活动环节或测评内容与目标不处于同一类别方格内,也并不一定代表其偏离了目标,其仍然有可能是目标达成必不可少的过程性内容。

其次,由于教学活动、测评内容与教学目标保持了高度的一致性,因此我们可以从以上教学设计中归纳出一些指向理解历史解释这一类别目标的教学方法,如通过阅读与多角度举例,构建史实过程与历史结论的联系,运用比较法有助于理解历史结论、创设新情境测评理解维度的内容等。随后,我们再将这些成果运用到大量课堂实践中,并观察其有效性。当反馈结果完全符合预期时,我们就可以将它们确定为有助于学生理解历史解释这一类别目标的教学方法。最后,我们就可以逐步建立起与每一种类别相匹配的历史教学准则与方法,这无疑将有利于帮助教师准确理解每一个类别目标的教学。同时,广大历史教师不仅可以利用这一分类体系中的已有成果,也可以利用这一体系进行课堂观察,为每一种目标类别找到更多的相匹配的教学方法,这对于我们反思课堂、改进教学,具有巨大的积极意义。

佐藤学教授在《教育方法学》一书中指出:“布卢姆将教育内容……展开了按照学年对相应各个领域的学科内容进行详细分析并制定出系统性、阶段性教学目标的研究。”[2]这说明其理论具有普遍适用性。正因如此,笔者基于这一理论期望构建起符合历史学科特征的课程目标分类体系。在本文所构建出分类体系只是为广大历史教师更好地理解课程标准和提升教学评一致性提供了一条有效的途径和思路,其呈现的方式并非是固定和唯一的。我们完全可以依据不同教材和学段的特征制定出不同的类别和分类准则,进而构建出符合自身发展需求的历史课程目标分类体系。相信随着形式多样的历史课程目标分类体系的建立以及大量教学实践的积累,必将为历史课堂教学提供巨大的帮助!

【注释】

[1][美]安德森等著,蒋小平等译:《分布卢姆教育目标分类学:分类学视野下的学与教及其测评》,北京:外语教学与研究出版社,2009年,第33页。

[2][日]佐藤学著,于莉莉译:《教育方法学》,北京:教育科学出版社,2016年,第33—34页。