项目化学习流在历史教学中的实践

作者: 杨恩德

项目化(PBL)学习的理论和实践在国内外都有漫长发展史,在基础教学方面有广泛的运用,并取得较大成果。历史项目化教学强调“以高中历史课程方案及学科课程标准为依据,以驱动性问题设计为引导,以复杂且既有挑战性问题的解决为项目任务,通过一定时长的小组合作,学生精心设计项目作品,规划和实施项目任务,解决问题的过程中实现对历史学科核心知识的学习理解、实践应用和迁移创新,发展历史学科核心素养的一整套教育教学策略”[1]。可以看出项目化与历史学科教学本质是契合的。学习流(Learning Flow)是指对学习活动流程的形式化描述。通俗地讲,就是将一个教学单元分裂为若干个教学环节,每个教学环节称为一个学习活动,将这些学习活动按照一定的次序链接起来并形成一个学习流。学习流可以将碎片化的知识点包装成一个个历史整体,每个整体都是相互串联的,学生在学习过程中自发探索知识线索,能逐步明确每个知识、历史事件之间的内在联系。新民主主义革命(1919.5.4—1949.10.1)是中国共产党领导的、完成资产阶级革命任务、推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的历史,普通高中课程标准要求全面掌握中国共产党领导从五四运动到新民主主义革命胜利的历史发展脉络,掌握重大事件的背景、过程与重要影响,感受党领导人民英勇斗争的革命精神。把革命史进行项目化学习流构建,通过体系化整合、情境乡土化设置和思维力提升,可以使青年人更好理解党领导下这一段光辉璀璨的革命史历程,帮助学生拓宽对30年革命奋斗史的认知维度,进而在学科能力上达成历史核心素养的五个目标要求。

一、任务解构——项目目标设定

夏雪梅老师指出,项目化学习描述了六个方面的高阶认知策略:问题解决、创见、决策、实验、调研和系统分析,当然高阶认知并不排斥低阶认知(比较、分类、抽象、分析等),彼此是一种搭配关系。就历史学科项目建构而言,从低阶思维到高阶思维的培养推进中,主要涉及证据思维(调研)、批判性思维(系统分析)、创造性思维(创见)、决策思维和历史问题解决思维这几个方面。充分挖掘新民主主义革命史立体画卷,关注乡土革命,设计基于核心素养和课标内容的学习流是培养历史高阶思维能力的有效路径。

二、驱动性问题——叩问革命胜利的来之不易

如果把新民主主义革命潮流比喻为奔流的大河,那党领导的革命洪流为什么不可阻挡?有哪些险象环生的暗流?萌生于中华大地的革命“细流”为什么是不可忽视的重要组成部分?

三、革命洪流——重温30年革命非凡历程

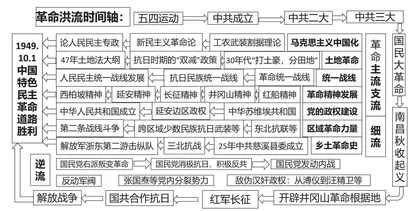

1.厘清“洪流”下“主流、支流、细流”和“逆流”

历史发展要素之间互相关联、相辅相成的关系,每个板块之间都不是孤立的个体,而是互相联系的整体。学习流从整体的建构事件与事件的关联和历史因素的主次关系,便于厘清革命的“主流”与“支流”,建立良好的整体思维。革命的发展也不是一帆风顺,进步力量与阻碍势力相伴随,“逆流”涌动是常态。同时,中国革命本身就是人民革命,发展离不广大人民,这些看似离散的社会力量,构成革命洪流中的涓涓“细流”,新民主主义革命史真正体现了这一特点。设计革命史学习流(上图)落实素养目标和项目目标的同时,也有利于学生挖掘地方史志、历史乡土风情、乡贤名士的历史素材,培养学生的调研思维和证据思维。

2.设计“问题流”、控制“流量”和生成“新流”

历史教学思维性与逻辑性特点要求在设计教学问题时考虑学情和了解教材及课标,寻找彼此结合点,用“问题流”的方式创设出适应思考的问题情境,引导学生发现问题,由前往后、由浅入深逐步完成问题解决。需要注意的是,“问题流”设计需要在问题难度、问题频度等方面符合历史教学的适度性,也就是要控制问题“流量”。太难或太偏的问题不利于“问题流”的推进,容易引发学生的排斥和厌学。太过简单或频度太低会导致学习任务缺乏挑战使学生失去兴趣,也无法达成高阶思维能力要求。怎么样叫适度性呢?根据俄国认知心理家维果斯基的最近发展区理论,即“学生通过努力可达到的知识水平与现有水平之间的差异就是最近发展区”。所以适度性就是基于原有水平加以思考从而超越最近发展区达到学生潜力水平,而“问题流 ”可以充分发挥问题的梯度性,上一个问题就是下一个问题的脚手架。“问题流”推进过程中需要设计启发性和生成性问题,形成新“问题流”。新民主主义革命史设计如下问题流:(1)五四与中共成立有什么关系?(2)1921年中共成立后,党在革命目标的设定上存在什么问题?(3)建党初期的运动为什么失败?党有何认识?(4)国共合作的基础是什么?党在革命中的贡献是什么?“右倾”机会主义错误带来哪些危害?(5)大革命失败后党如何探索革命道路?(6)城市起义失败后,革命道路又何去何从?(7)在毛泽东的领导下,中共开辟了一条怎样的革命道路?红军长征的原因是什么?为什么长征是伟大的战略转移?(8)党为什么要推动建立抗日民族统一战线?为什么党领导的敌后抗日是逐渐成为抗日的中流砥柱?(9)共产党为什么能取得解放战争胜利?(10)共产党在新民主义胜利后为什么还有革命任务?

“问题流”能训练学生思维能力,帮助学生巩固所学知识,同时回应了革命发展的“主流”进程,呼应了本节课的驱动性问题。

四、追寻乡土革命细流——形成学习成果

在新民主主义革命史学习的过程中,给学生布置乡土革命史的革命“细流”的追寻之旅,学生利用周末、假期组成小组,基于慈溪地区的新民主主义战史馆、纪念馆等进行了考察和学习。学生展现了极强的自主创见能力,体现了项目化教学中“做中学”、回归历史情境的学习风格,形成了高质量、有价值的学习成果。主要有以下几类:

1.革命史、革命家等微项目调查

结合乡土革命史、革命家、健在革命老前辈访谈等报告10多篇。1942年7月在浙江慈溪宓家埭成立中共浙东区委开辟抗日敌后根据地,浙东军民展开抗日活动,并创建多个分支根据地,成为全国19块抗日根据地之一。结合以上史料,下面是几篇家乡抗日史微调查代表作,再现了浙东人民在党的领导下那段艰难的抗日岁月。《宓大昌大屋中寻觅红色印迹》《崇寿镇——三北敌后抗日第一站》《横河镇——横河战斗》《横河镇——竹山岙战斗》《匡堰镇——樟树庙战斗》《桥头镇——万岙伏击战》《掌起镇——浙东游击纵队首届军政会议》《观海卫——三北游击司令部成立初旧址》《龙山镇——凤湖中学校址》。解放战争开始后,1947年1月成立中共浙东工作委员会,1948年1月改称浙东临委,在陆埠孔岙正式宣布成立,临委领导浙东人民为整个浙江的解放工作做出巨大贡献。学生利用周末访谈周边的革命参战老革命或找寻革命烈士事迹,有以下两篇成果分享《革命烈士——竺莲芬》《访问老革命家——范炳炎》。这些涓涓“细流”汇成革命洪流史料,是我们体悟新民主主义革命胜利来之不易的宝贵财富。

2.个人主题演讲稿撰写

30年革命历程中,无数中华儿女和仁人志士为国家、民族的独立与伟大复兴奋斗不止,中国共产党引领的中国革命光辉历程,产生的伟大民族精神。学生结合相关主题的个人演讲稿共30多篇。

3.历史堂课模拟情境剧本撰写

项目化学习强调情境化教学,模拟历史情境,回归历史画面成为项目化学习构建的重要方式,历史情境剧的模拟也深受学生喜爱,共产生情境剧学习成果1篇。《新民主主义革命史片段——遵义会议》情境模拟辩论稿。

4.乡土文物、人物故事展示讲解

岁月无法淡去革命前辈的鲜活形象,一处处被保护的革命遗址是一部部活的教材,深受教育的学生提交了很多珍贵的成果。以下几篇故事推荐:《革命家——郭静唐》《长河名片——杨贤江》《庵东七三二盐工革命斗争》《中共马家路支部成立》《中共马家路支部成立》《百年党史在宁波——中共宁波支部成立》等。

5.历史研究合作小组

合作学习是项目化学习的重要组成部分,在项目化推进过程中,无论是合作读书会读一本相关的历史著作,还是合作一个项目考查,甚至是革命精神景点的现场体验,在小组活动中,学生磨练了合作态度,共同提交5篇合作报告。

五、项目反思与结语

“项目化学习超越了传统的课堂学习,具有综合性、实践性、开放性、自主性和生成性等特点。”[2]新民主主义革命的宏大篇章、乡土革命史的无数革命事迹、丰富的史料素材和适切的驱动性问题使得项目设计有了生命力。同时在项目式学习中,“多样化的学习方式使学生可以灵活地选择和运用各种工具、方法、技术和资源促进问题解决,把问题解决过程转化为有意义的学习实践,凝练为学习素养,形成乐学会学的品质和能力”[3]。本文就是从课题的综合性、生成性出发,通过学生对新民主主义革命基础知识学习的基础之上,充分发挥乡土革命史的资源,挖掘革命成功背后无数乡土先烈的默默贡献,乡土父老、基层党员的革命鲜血汇聚成无数革命“细流”,进而形成不可阻挡的革命洪流。本项目跨单元、体系大,革命史历程千难万险,通过学习流的构建进一步梳理了革命发展的脉络,让社会主义建设接班人领略革命的豪情和革命者的风采。应该看到,如何优化项目学习,让项目化学习更有操作性和适应性,增强实效性是我们今后开展项目化教学的努力方向。

【注释】

[1]马国旗主编:《高中历史项目式教学实践研究》,济南:山东科学技术出版社,2022年,第18页。

[2]赵然:《也谈历史课程项目式学习的常态化实施》,《中学历史教学》2020年第6期,第17页。

[3]侍渊清:《微项目式学习中的素养育人探索》,《中学历史教学》2022年第4期,第36页。