基于深度学习的初中历史一轮复习教学策略刍议

作者: 涂会雪

“温故而知新”。复习课不仅是对所学知识简单、机械的重复,更应是对新课教学的提质增效和凝练升华,是构建完整知识链条、生成多维历史认识、启发深度历史思辨的有利契机。历史一轮复习课如何达成上述目标?笔者认为引导学生深度学习尤为重要。本文试以《中国抗日战争与世界反法西斯战争》复习课为例,探索在初中历史一轮复习阶段开展基于深度学习的主题复习的实施策略,以期就教于方家。

一、激疑激思:立足真实情境的任务驱动

深度学习是学生全身心参与的真实学习。所谓“真实”,首先是指“把知识情境与任务背后的‘真实世界’直接作为课程的组成部分,以实现课程与生活的关联”[1]。在本课导入部分,笔者链接现实,以热点时事为契机,引用习近平总书记对中国抗日战争地位的论述启发学生的民族自尊心、自豪感。习近平总书记说:“中国人民抗日战争的伟大胜利是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。中国人民抗日战争的伟大胜利将永远铭刻在中华民族史册上,永远铭刻在人类正义事业史册上。”[2]

随后,出示一组忽视甚至抹煞中国在世界反法西斯战争中的地位与作用的“不同声音”(见下文),制造了较大的认知冲突,让学生能够与随之而来的驱动任务——“为中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用正名”产生共鸣,引发其参与探究的积极性和主动性,使之在课堂伊始便产生全身心投入探究的欲望,而这正是深度学习的前提。

材料一:我的政治教育书上说,联合国安理会五个常任理事国是二战的战胜国。别的国家都好说,唯有中国我不理解,中国怎么会是二战的战胜国呢?

——德国“好问题网站”(gutefrage.de)网友提问

材料二:当人们叙述二战历史时,总是更加关注欧洲战场,关注反德国法西斯的战争。即便谈到亚洲战场,人们也经常会说到苏联红军打败了日本关东军,美国海军粉碎了日本海军侵略东南亚的企图,而忽略中国在亚洲战场的巨大作用。

——俄罗斯历史学家

二、融通脉理:聚焦多元视角的主题建构

深度学习强调主题学习。复习过程中,需引导学生在主题统摄下,通过研读史料、整合史实、对比分析、联想推测等多种方法,进行历史知识要素的重组与历史逻辑体系的建构。

“主题”即核心思想或主旨。本堂复习课中,既有教师课前预设的学习大主题“中国抗日战争与世界反法西斯战争”,又有学生在课堂中自主生成的微主题。在发布驱动任务后,笔者将其拆解为四个子任务(见下文),引导学生自选其一、通过小组合作的方式完成。四个子任务有同有异、殊途同归——完成子任务的方式不同,分别需要借助年代尺、图片材料、文字史料、对比表格等形式;但每个任务又有共同要求:一是目的相同,二是自选主题与素材。

任务1:自选主题,绘制中国抗日战争及世界反法西斯战争中任一年代尺,论证中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。

任务2:自选主题,从图片库中选择任意几张图片形成图片组,论证中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。

任务3:自选主题,从史料库中选择任意几则史料形成史料组,论证中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。

任务4:自选主题,列表进行对比分析,论证中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。

建构主义认为,知识需由学习者主动建构,学习者对知识的建构是多元的。因此,在本环节设计中,笔者只为学生提供学习支架(如年代尺、对比表格)和学习素材(如图片库、史料库),由学生自定角度(即主题)、选择支架(即方法)、整合素材(即论据),论证中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。要完成这个任务,学生须经历以下学习过程:1. 占有大量史实;2. 建构意义主题;3. 筛选整合史实(或史料);4. 进行历史解释。根据布鲁姆的教育目标分类理论,在整个过程中,学生将经历识别、记忆、释义、归类、运用、组织、归因、评论等多个层次的认知活动,其中组织、归因、评论属于高阶思维范畴。

聚焦主题的开放性任务的设置,让学生以多维视角、多元方法自主建构知识、解释历史变成可能。课上,有的小组以“世界反法西斯战争各战场起止时间”为主题绘制年代尺,得出“在世界反法西斯战争中,中国战场开始最早、结束最晚、持续时间最长”的结论。有的小组以“中国人民英勇抗战”为主题,形成图片组,得出“中国人民实行全民族抗战,不仅在国内积极抗击日本侵略者,还在国际上对受到法西斯侵略的国家伸出援助之手”的结论。有的小组整合以“中国人民的抗日战争拖垮了日本”为主题的史料组,得出“中国人民的抗战在军事上拖住了日本,在经济上拖垮了日本”的结论。还有的小组设计了以“两次世界大战主要会议中中国的活动及结果”为主题的对比表格,得出“中国不仅在军事上积极抗击日军,还在政治上积极推动世界反法西斯同盟及战后国际秩序建立”的结论,并从国际地位提升的侧面论证中国在世界反法西斯战争中的作用。

三、审辨疑思:指向深度思辨的思维进阶

深度学习强调培养学生的批判性思维,引导学生经历“层进式”的学习体验。因此,基于深度学习的初中历史复习课不应满足于知识结构化、方法科学化、认知逻辑化,还应指向历史思维和历史观的内化与迁移。

本课中,明确“中国是世界反法西斯战争的东方主战场,对世界反法西斯战争的最终胜利做出了重大贡献”这一基本认识后,笔者引导学生将探究视角缩小,聚焦“中国共产党是全民族抗战的中流砥柱”这一重大历史认识。如何让学生真正理解并将此中涉及的历史思维和历史观内化并迁移运用到其他问题中?笔者做了如下尝试。

出示《求是》杂志关于“中国共产党是抗日战争中流砥柱”的论述:“中国共产党最早提出并率先开展抗日斗争,是奋起抵抗日本帝国主义侵略的民族先锋。”[3] 随后,出具两则“层进式”任务。

任务1:运用史实,论证《求是》杂志论述的正确性。

任务2:结合史实和材料,仿照《求是》杂志的论述,从其他角度论证“中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱”。

“历史”有两种层次:一是本体论意义上的历史,即“客观存在的历史”;一是认识论意义上的历史,即“描述的历史”。[4]“中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱”属于后者,须在占有大量“客观存在的历史”的基础上,佐之以科学的研究方法才能得出,这对初中生而言有较大难度。鉴于此,本环节通过“示范—模仿—迁移—内化”的路径,首先引导学生着眼最浅层的“时间”线索,寻找史实论证“中国共产党是抵抗日本帝国主义侵略的先锋”,明确据证释史、论从史出的历史思维方式。随后引导学生结合材料,运用历史思维方式,提炼分论点,并搜集论据加以佐证。

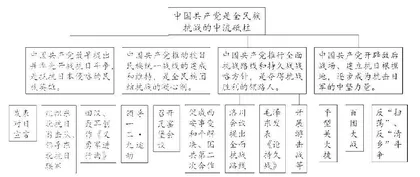

通过研读材料,学生能抓住“抗日民族统一战线”“敌后战场”“全面抗战”“持久作战”等关键词。围绕这些关键词,搜集史实、形成论据,并模仿《求是》杂志的论述,将观点组织成文,提炼出分论点,如:中国共产党推动抗日民族统一战线的建成和维持,是全民族团结抗战的凝心剂;中国共产党推行全面抗战路线和持久战战略方针,是夺取抗战胜利的领路人等。由此形成“中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱”的完整论证链。(见上图)

四、润物无声:凸显情理交融的价值引领

深度学习的“深”是“触及学生的心灵深处,与人的理性、情感、价值观密切相连”[5] 的“深”。2022 年版新课标指出:“历史课程是落实立德树人根本任务的重要课程……要充分发挥历史课程的育人功能。”[6] 然而在日常教学中,“情感认同”“价值引领”经常被忽略;有时僵硬的情感抒发和刻板的价值灌输,也让师生倍感“尴尬”。基于深度学习的历史一轮复习如何打破窠臼实现润物于无声之中?笔者认为寓情于理、情理交融是关键。

笔者对中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用、中国共产党的中流砥柱作用等重大历史认识的讲述,另辟蹊径,依托源自真实生活中的“质疑”设置任务情境,引导学生通过多种方法,自主探究、据证释史,进而做出正确的价值判断与选择。在亲历“知道—质疑—论证—认同”的全过程后,学生的理解将更加真实深入和可持续,此为“服之以理”。另一方面,还需“动之以情”。历史认识、价值观念的认同与内化需要真正触动学生的内心,“微言大义”让学生从理性的层面达成认同,而感人至深的历史细节和人物故事则能让学生获得心灵上的震撼。在本堂复习课中,笔者讲述了小人物邓玉芬舍家纾难,把丈夫和5 个孩子送上前线、相继战死沙场的感人故事;出示了一组名为“国破山河在”的历史图片组,通过微观的、普通人的战争掠影透视整个中华民族的抗日战争,进而引导学生理解“人民群众是历史的创造者”这一唯物史观基本观点。

内化于心方能外化于行。本课最后,当笔者提问“中国人民的抗日战争不能成为世界反法西斯战争史的边缘注脚,中国不能成为‘被遗忘的盟友’,为此我们能做些什么?”时,学生的回答朴实而真诚。有同学说要学好历史,遇到类似问题要勇敢发声,为中国正名;有同学说要积极参加社会实践,进行抗战历史宣讲;还有同学说要学习抗战精神,增强自身本领,用建设祖国的实际行动告慰先烈……少年们的责任担当在无声之中自然生成。

深度学习是全面深化课程改革、落实核心素养的重要路径与必然选择。在初中历史一轮复习阶段,通过真实任务、激疑激思,多维建构、融通脉理,审辨质疑、内化思维,情理交融、价值引领等策略,实现深度复习、深度学习,或可成为提高复习效率、提升复习品质、落实核心素养的有效路径。

【注释】

[1] 崔允灏:《学科核心素养呼唤大单元教学设计》,《上海教育科研》2019 年第4 期,第1 页。

[2] 习近平:《论中国共产党历史》,北京:中央文献出版社,2021 年,第275 页。

[3] 曲青山:《中国共产党是抗日战争的中流砥柱》,《求是》2020 年第18 期,第57—64 页。

[4] 王学典:《史学引论》,北京:北京大学出版社,2008 年,第8 页。

[5] 刘月霞、郭华:《深度学习:走向核心素养》,北京:教育科学出版社,2018 年,第36 页。

[6] 教育部:《义务教育历史课程标准(2022 年版)》,北京:北京师范大学出版社,2022 年,第2 页。