融入数学知识,培育核心素养

作者: 谢纯涨 吴元井

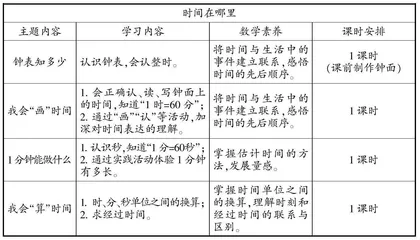

[摘 要] “时间在哪里”是“综合与实践”领域融入数学知识学习的主题活动。在本次主题活动中,教师引导学生通过对日常生活中时间的描述,认识时间以及时间单位之间的关系,感悟时间的意义和度量的必要性,培养推理能力和量感,逐步形成理性精神。

[关键词] 数学知识;时间量感;核心素养;主题活动

二、主题活动目标

1. 结合生活经验,经历拨一拨、画一画等操作活动,认识时、分、秒,了解单位之间的关系,并能认读钟面上的时刻。

2. 借助对时间长短的感受,初步体会时、分、秒的实际意义,能够用时、分、秒描述一些生活现象,形成对时间长短的量感。

3. 体会时间的价值,养成珍惜时间、合理安排时间的好习惯;感受科学计时的进步,培养民族自豪感。

三、主题活动实践

1. 关键课例1:钟表知多少

课前布置实践作业:制作创意钟面。

活动一:认识钟面的结构

(1)交流介绍,初识钟面

师:哪个小组愿意和全班同学分享一下你们的钟面上有什么?

教师引导学生从数字、指针和格子等元素介绍钟面。

(2)适时追问,深入了解

教师引导学生了解钟面上的大格、小格。

活动二:交流、对比,学会认整时

(1)联系日常生活,增强学生的参与感

师:图1是小红的起床时间,你们知道她是什么时间起床的吗?

(2)对比沟通,掌握方法

师:请你们根据闹钟提供的信息写出小红的起床时间。

(展示学生作品,如图2)

辨析1:钟面上的时间是7:00还是7:12 ?

教师引导学生开展讨论与交流,明确分针指向12不是代表12分,而是7时0分。

辨析2:7时、7点和7:00有什么一样的地方?它们有什么不同?

设计意图:对整时的认读,学生的生活经验比较丰富。因此教师可以放手让学生认读,通过对7时钟面的认、写、读,产生丰富的量感经验;在此基础上教师引导学生进行对比、沟通,聚焦“分针指向12是几分”这个学习难点,在交流中完成从“12”到“0”的转化,掌握认读整时的方法。

活动三:结合生活中整时的认读形成方法

(1)认读整时,总结方法

师:如图3,请根据图中的闹钟说一说小明做每件事的时间。

思考:有什么方法能既准确又快速地读出钟面上的时间?

教师引导学生总结认读闹钟的方法。

(2)结合生活经验体会时间的顺序性

师:小明所做的四件事是有先后顺序的,请你们给它们排排序,并说明理由。

2. 关键课例2:我会“画”时间

活动一:画7:00,初步感知画时间的方法

(1)提问

师:图4是小明周日早上的安排,请说说他在什么时间做了什么事?

(2)任务驱动

如图5,教师引导学生在钟面上画出7:00时针和分针指向的位置,组织学生反馈、交流,明确画法,初步形成方法。

师(质疑):为什么大家觉得第一个作品是正确的呢?

追问①:我们看到了时针指着7、分针指向12,怎么写成两个0呢?

追问②:你们觉得另外两个作品有什么不足之处?

活动二:画8:20,深化对钟面及时、分关系的认识

(1)任务驱动

教师引导学生在钟面上画出8:20时针和分针指向的位置。展示学生作品,如图6,教师引导学生在交流、对比中明确画法,进一步深化学生对钟面结构以及“1时=60分”的认识。

教师引导学生讨论学生的三幅作品,明确8:20时针和分针分别指向的位置。

在学生通过交流达成共识的基础上,教师利用课件动态演示分针走动,明确钟面上小格和大格的含义,并引导学生在钟面上写出每大格代表几分钟(如图7),明确“分针从12开始走了多少个小格,就是多少分”,在分针动态的走动中深化静态关系“1时=60分”的认识。

设计意图:学生将画整时的方法进行正迁移画8:20,时针和分针所指的位置不像整时那么直接明了,需要综合来考虑。因此在教学过程中教师要让学生的错误暴露出来成为合适的教学资源,突出正例和错例的对比,让学生在对比沟通中理解指针指向方向的道理。

活动三:画9:55,突破难点、总结认读方法

(1)任务驱动

教师引导学生在钟面上画出9:55时针和分针指向的位置。

(2)从“画”到“读”,掌握“几时几分”钟面的认读

如图8,教师引导学生认读钟面所示时间并填写在横线上,完成后交流方法。

设计意图:在学生学会“想”“画”指针的位置后,教师引导学生学习认读钟面上的“几时几分”,可以将“画”与“读”自然地结合在一起,更好地促进学生对闹钟记录时间本质的理解,并在交流的过程中对方法进行优化。

3. 关键课例3:1分钟能做什么

活动一:揭示课题,了解学习起点

(1)根据课题提问

师:关于“分”,你们已经知道了什么?

(2)初步感知1分钟能做哪些事情

学生结合生活经验举例,教师简单记录。

活动二:结合钟表,认识时间单位“秒”

(1)出示钟面,认识指针

(2)在演示中明确“1分=60秒”

教师用课件动态演示钟面上的1分钟,引导学生基于动态的指针转动理解分与秒之间的关系。

(3)感悟“几秒”的时长,初步建立对时间长短的量感

①感悟1秒:让学生借助肢体动作感悟1秒,结合点头、拍手、眨眼等动作感悟1秒,借助秒针走动感悟1秒。

②感悟“几秒”:让学生结合秒针走动感悟10秒。学生交流讨论后,再次动态演示秒针走10秒,加深学生对10秒时间长短的体会。

③以1秒、10秒为“标准”,估计30秒。

如表1,教师出示游戏要求。

师:你们估计的结果是几秒?通过游戏你们有什么心得想分享?

生1:我用的是点头的方法,结果是34秒,我觉得可能是点头的频率太快了,稍微慢一点就好了。

生2:我的结果是28秒,用的是拍手的方法,我拍得太慢了,再快一些就好了。

调整方法后教师组织学生进行第二次游戏,引导学生在“调整”的过程中建立时间量感。

活动三:亲身经历,体会1分钟的长短

(1)活动设计

教师提供活动素材(手影戏课文和口算试题),让学生亲身经历1分钟朗读、1分钟做口算题活动,并利用活动时的紧迫感让学生体会1分钟的短暂。

(2)对比不同活动中的“1分钟”

教师继续引导学生完成“1分钟木头人”游戏,从图9中选择一个动作保持1分钟不动。

师:“木头人”游戏的1分钟和朗读、做口算题的1分钟,给你们的体验一样吗?

师:同样是1分钟时间,为什么大家会觉得它们不一样长呢?

让学生说一说体会,感悟主观情绪会影响对时间长短的判断。

(3)根据自身体验,交流课始同学举例的1分钟能做的事

(4)拓展1分钟的体验

①播放视频《世界的1分钟》,拓展学生对“1分钟能做什么”的认知。

②布置实践作业:测一测运动前和运动后自己1分钟心跳、呼吸的次数,并记录下来。

设计意图:通过课始学生的举例可以发现,虽然学生对“1分钟”的生活经验较丰富,但是对“1分钟能做什么”的认知偏差比较大,甚至不准确。因此本活动先让学生亲身经历活动,结合熟悉的事件将“1分钟能做什么”具体化,积累对1分钟的感知经验。在此基础上开展对比、拓展等活动,丰富学生对1分钟时长的体验。

4. 关键课例4:我会“算”时间

活动一:计算8:10到8:25的经过时间,初步感悟一般方法

(1)出示材料,明确问题

教师结合学校作息时间表(表2)提出问题:我们每天要上的早读课是多长时间?

(2)独立计算,交流方法

教师鼓励学生尝试用自己的方法进行计算,完成后组织全班交流。

交流:如图10,这两种方法你们能看得懂吗?谁能介绍一下?

活动二:计算11:50到12:20经过的时间,多元表征经过时间

(1)明确要解决的问题

师:从11:50到12:20经过了几分钟?

(2)独立思考,多元表征

(3)组织反馈、交流

思考:这些方法之间有什么联系呢?

生:它们都需要先算出12时前的经过时间和12时后的经过时间,再相加。

(4)对比沟通中深化认知

思考①:如图11,怎样说明吃午餐时间比早读课时间要长?

思考②:吃午餐时间的30分和“12时30分”中的30分有什么区别?

设计意图:本环节重点解决计算两个跨时时刻的经过时间的问题,教学中教师通过呈现多种解题策略,引导学生明晰计算经过时间的本质。通过图形直观,让学生进一步理解时间长短的含义以及时刻和经过时间的区别。

四、主题活动反思

1. 关注学生生活经验,自主完成知识建构

时间、时间单位及钟表在生活中无处不在,学生积累了大量的相关知识和经验,如何基于学生的认知基础和生活经验开展教学是教师必须要思考的问题。本次主题活动选取的素材贴近生活,呈现的方式多样化,能充分调动学生原有认知,着力引导他们将零散的、模糊的知识进行加工和提升,从而帮助他们完成知识的建构。

2. 以“问题导向、任务驱动”开展学习

问题是数学学习的核心,自主完成数学任务能更好地促进学生的学习。在活动开展中,教师应关注关键问题和核心任务的设计,层层递进开展活动,力求提高活动和任务的探索性。

3. 重视量感的培养,关注核心素养的发展

“时间在哪里”主题活动融入了大量的数学知识,同时具有发展学生时间量感的作用。时间量感的培养与长度等量感的学习有所不同,学生需要经历大量的体验活动才能感知时间的变化。因此在教学中,教师不仅设计了对“1分”“1秒”基本时间单位的感知活动,还在此基础上加入了很多估计、操作画图等活动,以此培养学生的时间量感。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出“三会”的核心素养,要求教师关注学生核心素养的发展。通过“时间在哪里”主题活动,学生不仅学习和理解了“时、分、秒”的数学知识,感悟到知识的意义,还在综合与实践活动中培养了应用意识、创新意识和量感,初步形成了数学核心素养。