用“动态化教学”发展数学思维

作者: 高健

[摘 要] 文章以“长方形和正方形的认识”的教学为例,在分析教材与学情、确立教学目标及界定动态化教学的基本特征的基础上,探索动态化教学的策略:动态化探究促进本质属性的凸显,动态化思考促进数学思维的拔节,动态化梳理促进认知结构的建构。

[关键词] 动态化教学;数学思维;长方形和正方形

新课改背景下的数学课堂愈发重视对学生数学思维能力的培养,这就需要教师改变传统教学模式,创新教学策略来发展学生的数学思维。对“图形与几何”领域的教学,教师采用“动态化教学”的策略,不仅可以让学生获得直观的、动态的数学体验,促进学生对新知的理解,发展几何思维水平,提升空间观念,还能让学生在生动有趣的数学学习中创新思维,提升思维能力。

一、课前思考

1. 分析教材与学情

“长方形和正方形的认识”是三年级的学习内容,也是学生认识图形的第三阶段。从一年级初步体验图形逐步过渡到对多个图形数学属性的准确把握,需要本节课这一内容来承上启下,以实现从直观判断平面图形到准确描述图形特征的过渡。当然,学生后续的学习还会进一步探索更多的几何图形,并对其特征与属性进行更加清晰的解释。

就具体学情而言,学生早已形成对长方形和正方形判断方法的生活经验及直观感受。那么,学生认知程度如何?学生会采用什么方法研究图形?这些是课前教师需要重点关注的问题。经过前测,笔者发现大部分学生能准确辨认以及画长方形和正方形,且一般情况下学生都是依靠直觉判断边的长度、角的大小、斜放的图形等。也就是说,学生的认知经验存在一定的单一性和片面性,教师要在教学中沟通好准确的概念,才能让学生再创造和再认识几何图形。

2. 教学目标

基于对教材和学情的分析,笔者调整了教学思路,并制定了教学目标。

(1)亲历辨别长方形、正方形的过程,感知它们的基本特征。

(2)借助多元化的实践活动,让学生亲历探究过程,发现长方形和正方形的特征,并能够灵活运用多种方法进行验证,最终用数学语言加以概括。

(3)在多感官参与的数学活动中激发学生的学习兴趣,使长方形与正方形的属性自然呈现,提升空间观念。

3. 动态化教学的基本特质

动态化教学过程充满生机活力,孕育了学生的创造性。动态化教学过程可以让原本静止的图形“动”起来,让数学课堂“活”起来,释放数学特有的魅力。动态化教学过程容易引起学生的注意,让学生在直观中发现,从而激起强烈的探究欲望,促进知识的获取和素养的培育。从根本上来讲,动态化教学是通过“做数学”的过程,让学生的头脑中创生出各种图形表象,进而由直观水平向抽象认识的转变。

二、教学过程

1. 情境导入,动态体验

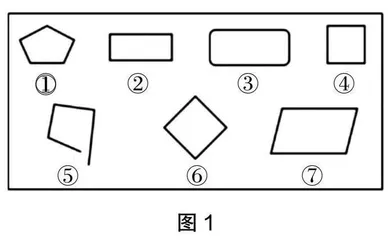

问题情境:写出图1中是正方形或长方形的序号。(教师课件出示,学生自主交流)

师:你们觉得以上图形中可以确定排除的图形有哪些?

生1:①肯定不是,我数过它有5条边。

生2:③可以排除,它的角弯弯的。

生3:⑤有开口,而且只有3个角,也可以排除。

生4:⑦的角都不是直角。

师:从你们的概括中可以确定的是“判断是否是长方形和正方形,边和角都要关注”。

师:除去排除掉的图形,剩下了图2所示的图形,它们符合要求吗?长方形和正方形都有何特征?

生5:都有4条边,且4个角都是直角。

师:那下面就让我们借助工具来验证。从量(边的长度)、比(验证直角)、折(判断边、角特征)这三种方法中选择一种以小组合作学习的方式进行验证。(学生活动,教师巡视)

组1:如图3,我们组选择了“量”的方法进行验证,经过测量上下边都是10厘米和左右边都是7厘米。

师:这里组1提及的相对边可以称之为“对边”,测量之后,可以发现长方形的对边相等。

组2:如图4,我们组选择了“折”的方法进行验证,也发现了“对边相等”。

组3:如图5,我们组采用了“比”的方法进行验证,充分运用三角板上的直角比对,可以发现“4个角都是直角”。

师:刚才你们采用的验证方法只能验证长方形吗?验证正方形也可以采用同样的方法吗?有没有其他不同的方法?

组4:我们组也是通过“折”的方法,发现了“相邻的两条边相等,相对的两个角相等”。(学生动手演示)

师:组2通过对折发现了“对边相等”,组4通过斜着折进一步发现了“邻边也相等”,也就验证了正方形的4条边都相等。

师:在这一环节,我们运用了数学的方法从边、角这两个角度去验证长方形与正方形,让大家获得了新的体验。

2. 动手操作,深度体验

师:请从钉子板、智慧棒和彩纸中选择一种材料试着制作1个长方形,并从边、角的角度介绍你是如何制作的。(学生动手操作,教师巡视,收获多个作品)

生6:大家看,我是利用钉子板制作长方形的,大家都可以看到,上下对边都是2个,左右对边都是1格,可以说明它的对边相等。(边解说,边演示)

生7:我是利用指挥棒搭成的,同一种颜色可以清楚表示长度相等,可见它的对边也是相等的。(学生一边解说,一边演示)

生8:我就这样用彩纸折,折完后4个角就都是直角了。(一边说,一边折)

师:看来,只需满足对边相等、有4个直角,用各种材料制作长方形已经难不倒你们了。现在,老师出一个难题,你们能把制作的长方形变成正方形吗?

生9:这个简单,只需截短长边,让它和短边一样长即可。

生10:也可以将短边接长到和长边一样长。

师:谁愿意到黑板上来演示?(部分学生演示,其他学生点评)

师:事实上,不管是哪一种材料,变的过程实质上就是对边的改造,让这个长方形的4条边都相等,才能构造出正方形。

师:下面,请大家自主选择1个长方形,再把它变成1个不是长方形的四边形。(学生兴趣盎然地开展活动,教师巡视后选择了图6所示的典型作品)

师:下面请对应的“作者”具体说一说你是如何破坏的?

生11:我破坏了钉子板上的直角,这样就不是长方形了。

生12:我破坏了钉子板上的边,只要把对边变得不一样长,那就不是长方形了。

生13:我稍微移动了一下智慧棒,现在没有直角了,成了平行四边形。

生14:我就折了彩纸的1条边,对边就不相等了,直角也被破坏了。

师:看来大家都是从边、角的视角着手破坏的!

3. 开展游戏,构建本质

游戏名称:猜一猜。

游戏内容:猜一猜信封里藏着的图形是哪一种?(课件出示图7)

游戏要求:根据图8的提示先判断,然后从边和角着手,借助不可能、可能、一定的数学语言说明你的观点。

生15:图7中A只能看到1个锐角,不可能是图8中①和②,原因是它们的4个角都是直角。

生16:图7中B只能看到1个直角,可能是图8中①②⑤,原因是这3个图形都有直角。

生17:图7中C可以看到2个直角,不能确定一定是什么图形,因为边没有确定,可能是图8中①②⑤。

生18:图7中D可以看到3个直角和2条边,一定是图8中①。

教师利用多媒体动态演示,当每个图形从信封中露出时,学生对自己正确的判定都报以热烈的掌声,将课堂气氛推向高潮。

4. 总结提炼,深化认识

师:尽管在一年级时,我们已经与长方形和正方形打过交道,但今天我们通过再一次的“亲密接触”实现了认知上的“升级”,相信每个人都能基于边、角的数学视角介绍它们的特征,在后续的学习中我们还可以借助这些知识认识更多的几何图形。

三、些许感悟

1. 动态化探究促进本质属性的凸显

小学数学中,不少图形的产生都需要动态的呈现来诠释其运动变化。教学过程中,教师要动态化呈现图形的形成过程,以促进学生在动态化体验中丰富认识,自主建构概念意义,从而形成对数学知识本质属性的清晰理解和认识。在本节课中,长方形和正方形都是通过学生动手移动形成的,通过教师提供的三种不同材料,聚焦不同属性的研究,让学生着眼于形、边和角,不断感受长方形的“对边相等,且有4个直角”,切实理解其边和角的特征。通过动态化探究的过程,学生动态地感知它们都是通过边与角的移动后形成的几何图形,这样更利于学生感知长方形和正方形的特性,让学生的思维在持续的操作活动中自然生长。

2. 动态化思考促进数学思维的拔节

数学知识的探索离不开深度思考的参与,知识的本质属性和内在规律都是通过深度思考形成的。教学中,教师可引导学生开展动态思考,在拾级而上的“思维冲浪”中促进数学思维的拔节。在本课的教学中,教师用出现局部的图形,引导学生思考、类比、想象,最终在持续的思维活动中打破单元知识的界限,构建整体性的、完善的、逻辑性的图形知识结构,更重要的是促进数学思维的不断深化。

3.动态化梳理促进认知结构的建构

数学知识呈现整体性、系统性和结构性,每个几何图形都有自身独特的属性,且图形间存在十分密切的联系。教师在教学的过程中要用联系的观点,基于具体学情去动态剖析学生的认知结构,设计贴合实际的教学活动,引导学生自主地、动态地梳理图形间的关系,丰富和拓展学生的知识网络,切实把握图形的本质属性。在本课的导入环节,教师首先将标准的长方形与正方形融入各种图形之中,引导学生直观判断,使其逐步在形、边、角等角度发现这些图形间的联系,为后续认知结构的建构做足准备;然后,教师设计有效的数学游戏,在引起学生探究兴趣的同时自然地帮助学生构建本质;最后,教师通过动态反思和梳理,让学生回忆图形变化的过程,感悟长方形和正方形的本质属性,体会几何图形的魅力,由此形成对平面几何图形更加完善的认知结构。

总之,在几何图形的学习中,教师要有目的、有计划地设计一些教学活动作为动态化教学的蓝本,让学生在动态化思考、探索、探讨和梳理中积累丰富的图形学习经验,发展空间观念,构建生态化的学习路径,促进数学思维持续生长,发展数学核心素养。