以生为本 引领探究 彰显本质

作者: 朱莉琴

[摘 要] 教学中,教师应鼓励学生对知识进行追踪溯源,让学生知道知识从“哪里来,要到哪里去”,真正体会知识存在的价值。

[关键词] 好的教学;建构过程;会学之路

分数是小学数学教学的重要内容之一,是学生认数范围内的一次重要扩展。笔者在教学“分数的初步认识(一)”时,根据学生认知特点,创设学生熟悉的分物情境,让学生通过实际操作发现已有知识已经难以解决现实的问题,由此引发学生认知冲突,激发学生探究新知的积极性。在此过程中,教师引导学生对所学知识进行追根溯源,不仅可以凸显知识的价值,而且可以揭示概念的本质,有利于学生获得深刻的理解,提高课堂教学有效性。

一、教学过程

1. 创设情境,引发冲突

师:暑假的一天,欢欢和乐乐相约去郊游,她们带了很多好吃的,我们看看她们都带了些什么呢?(教师用课件出示食物图片)

生1:她们带了4根香蕉、2个苹果、5个饼。

师:如果将香蕉和苹果平均分,可以怎么分呢?

生2:每人2根香蕉、1个苹果。

师:很好,那么5个饼呢?可以怎么分呢?(学生不语)

师:每人分1个,还剩几个?

生(齐声答):3个。

师:每人再分1个,还剩几个?

师:还剩1个。

师:接下来这1个饼可以怎么分呢?请大家拿出课前准备的圆形卡片尝试分一分。

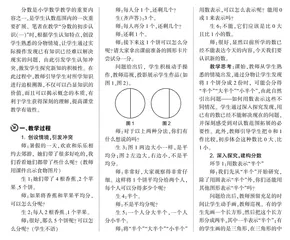

问题给出后,学生积极动手操作,教师巡视,投影展示学生作品(如图1、图2)。

师:对于以上两种分法,你们有什么想说的吗?

生3:图1两边大小一样,是平均分;图2左边大,右边小,不是平均分。

师:非常好,大家观察得非常仔细。这样将1个饼平均分给两个人,每个人可以分得多少个呢?

生4:半个。

师:不是平均分呢?

生5:一个人分大半个,一个人分小半个。

师:将“半个”“大半个”“小半个”用数表示,可以怎么表示呢?能用0或1来表示吗?

生6:不能,它们应该是比0大且比1小的数。

师:很好,显然以前所学的数已经不能表达今天的内容,今天我们要认识新的数。

教学思考:课始,教师从学生熟悉的情境出发,通过分物让学生发现将1个饼分成2份时,可能会分得“半个”“大半个”“小半个”,由此自然引出问题——如何用数表示这些不同情况。学生通过深入探究发现,用已有的数已经不能解决现在的问题,并深刻感受到对认数范围拓展的必要性。此外,教师引导学生把0和1作比较,初步体会这种数比0大、比1小。

2. 深入探究,建构分数

环节1:用数表示“半个”

师:我们先从“半个”开始研究,除了用圆表示“半个”外,你们还能用其他图形表示“半个”吗?

问题给出后,教师预留充足的时间让学生动手画,教师巡视。有的学生先画一个长方形,然后把这个长方形分成两半,其中一半表示“半个”;有的学生画的是三角形,在三角形的中间位置画线,从而将三角形分成两半,其中一半表示“半个”。教师投影展示学生作品,并组织学生进一步交流。

师:同学们非常有创意,给出了很多分法。观察这些不同的图形,并结合自己操作过程想一想,这些不同的图形有何共同之处呢?

生7:都是将一个图形分成两半。

师:你还能说得更准确一些吗?

生7:平均分成2份。

师:此时“半个”可以如何表示呢?

生8:其中1份就是“半个”。

师:经过以上分析,你们能准确地表述得到“半个”饼的过程吗?

生9:把一个饼平均分成2份,取1份就是“半个”。

师:很好,将一个苹果分成“半个”,是否也可以这样分呢?

生10:可以,把一个苹果平均分成2份,取1份就是“半个”。

教师让学生将一张纸、一块黑板平均分,然后让学生说一说得到“半个”的过程。

师:大家都能准确表述得到“半个”的过程,每次这样说你们有什么感觉呢?

生11:虽然可以准确地表述,但是太烦琐,能不能简捷一点呢?

师:生11说得很有道理,数学是一门追求简捷的学科,想知道数学上是如何表示“半个”的吗?(学生迫不及待想知道答案)

教师板书“”,并指出中间横线叫分数线,分数线下面的数叫分母,这里“2”表示分成2份,分数线上面的数叫分子,这里的“1”表示取其中1份,读作“二分之一”。

师:谁来说一说“个”表示什么意思?

生12:把一个饼平均分成2份,取其中1份就是个。

教学思考:教师遵循学生的认知规律,从最特殊的“半个”出发,通过探寻“半个”的数学表示方式,让学生认识。在此过程中,教师从“半个怎么表示”这一关键问题出发,引导学生在互动交流中对“半个”进行多元表征,提炼共同的本质属性,为的建构创造条件。学生得到“半个”的准确表述后,教师通过分黑板、分纸等分物活动来表示“半块”“半张”等,进一步强化学生对“平均分”“分2份”“取1份”等关键词的理解。这样通过多角度的反复锤炼既让学生体会数学表达的准确性,又让学生感受这样的表达有悖数学的简捷性,由此自然地引出“半个”的表示方式:。然后,教师介绍了各部分的名称、读写方法及表示意义,通过引导学生参与构建的过程,让学生真正理解,为学生理解“几分之一”打下坚实的基础。教学中,如果教师直接给出,不引导学生经历“具体事物—个性化表示—符号化表示”这一探究过程,学生很难准确把握的含义,这样将直接影响后期分数的应用,不利于学生的长远发展。

环节2:用数表示“小半个”

师:我们用表示“半个”,那么“小半个”该如何表示呢?(教师课件出示图3)

师:仔细观察图3,你们认为这个饼大约被分成几个“小半个”呢?

生(齐声答):3个。

师:是不是这样呢?(教师出示图4)

师:这样从3份中取1份,用分数可以如何表示呢?

生(齐声答):三分之一。

师:它表示什么意思呢?

生13:表示将一个饼分成3份,取其中的1份,就是三分之一。

师:很好,你们会写“三分之一”吗?(教师点名让学生板书)

师:请大家拿出课前准备的正方形卡纸,用这张纸去创作,你们还可以创造出其他的几分之一吗?

教师让学生动手操作,有的学生创造出四分之一,有的学生创造出八分之一。

师:观察图5,看看它们有何异同呢?涂色部分可以用哪个数来表示呢?

生14:图5中3幅图的分法不同,每1份的形状也不同,不过它们都是将一个正方形平均分成4份,涂色部分都可以用“四分之一”来表示。

师:真棒,表达得非常清晰,除了,还能得到其他的“几分之一”吗?

教师预留时间让学生相互交流、相互对比,教师同屏展示、、(如图6)。

师:比较、、,它们有什么不同的地方吗?

生15:平均分的份数不同,分母也各不相同。

生16:表示的大小不同。通过观察可知,三个图形中,涂色部分最大,涂色部分最小。

师:很好,看来分数也有大小。结合图6,你们有什么发现吗?

生17:将同样大小的物体平均分,分的份数越多,每份就越小。

师:非常棒的发现,将这个正方形卡纸继续平均分,将其分成20份、30份、50份,其中1份如何表示?不借助图形,你们能比较它们的大小吗?

问题给出后,教师让学生独立解答,结合以上探究经验,学生顺利地解决了问题。

教学思考:从“半个”这个特殊情况过渡到“小半个”这个一般情况,教师引导学生通过经历特殊到一般的转化,进一步深化学生对几分之一的理解。在认识的活动中,教师引导学生经历“观察—猜想—验证”的过程,把对的理解迁移到新的情境中,让学生认识了。在此基础上,以正方形卡纸为研究背景,教师通过开放性问题让学生获得更多的几分之一,强化对几分之一的理解。此外,在动手分的活动中,教师先呈现形状不同的作品,让学生基于求同比较理解的本质属性;然后,分别呈现、、作品,让学生基于求异比较理解“平均分成几份,1份就是几分之一”。这样通过两次比较分析,能让学生在“变与不变”中深化对几分之一的理解,提高学生归纳概括能力。

3. 巩固应用,发展素养

师:如图7,你们会用分数表示每个图形的涂色部分吗?

问题给出后,学生很快写出了答案,教师组织学生进行交流。

师:前面两个图形都是把1个圆平均分,为什么表示涂色部分的分数不同呢?

生18:因为平均分的份数不同,第一个图形是将圆平均分成3份,涂色部分是其中1份,就是它的;第二个图形是把圆平均分成6份,涂色部分是其中1份,就是它的。

师:非常好。那么长方形呢?

生19:把长方形平均分成8份,涂色部分是其中1份,就是它的。

师:最后一个正方形的涂色部分你们是如何表示的呢?

生20:将正方形分成2份,其中1份是它的。

生21:虽然是分成2份,但不是平均分,我认为是。我们以涂色部分为标准,这样画刚好将这个大正方形分成4个小正方形,涂色部分是其中1份,是它的。(学生边说边画)

师:非常好,我们在用分数表示涂色部分的面积时,不能只看表面。

教学思考:在应用阶段,教师没有让学生重复做大量的练习,而是精心挑选练习让学生对比分析,深挖“平均分”“几份”的内涵,明晰平均分是产生分数的前提。在此过程中,教师重视呈现学生的思考过程,引导学生深刻体会“平均分”的价值,以此促进学生对概念的理解。

4. 回顾反思,拓展延伸

师:回顾本课学习内容,说一说你们有哪些收获?

生22:在分东西无法用整数表示的时候,可以用分数表示。比如,将5个饼分给2个人,当分到1个时,需要用分数来表示。

生23:我知道我们生活中经常说到的“半个”就是。

生23:“小半个”有很多,如、、等。

教师将主动权交给学生,鼓励学生大胆说出自己的所思、所想、所获。然后教师结合学生交流结果,完善板书(如图8)。

师:这节课我们重点研究了“半个”“小半个”,“大半个”该如何用分数表示呢?请大家课后想一想、试一试,下节课我们再一探究竟。

教学思考:课末,教师预留时间让学生反思回顾、互动交流,逐渐完善学生的认知结构。在学生互动交流后,教师给出结构化板书,引导学生将新知和旧知建立联系,初步建立数的序列。此外,教师引导学生总结归纳后,让学生思考如何用分数表示“大半个”,为下节课的学习埋下伏笔。

二、教学反思

数学概念具有高度的抽象性。在概念教学中,教师如果以“灌输”的方式来呈现,就会导致学生对概念的理解是肤浅的、片面的,影响后期的灵活应用。教师“灌输”式教学会增加概念教学的枯燥感,不利于激发学生学习兴趣。因此,在概念教学中,教师应有意识地引导学生经历概念形成、发展及应用过程,这样不仅可以让学生深刻地理解概念,而且可以提高学生的探究能力,发展学生数学核心素养。

总之,在数学教学中,教师要充分发挥学生的主体性,提供机会让学生探究、交流、概括、反思,使学生获得自主学习的能力,提高学生数学素养。