利用课后反思 提升教学品质

作者: 钟荷娟

[摘 要] 在实际教学中,教师不仅要备好课、上好课,还要及时进行课后反思,从而通过反思发现教学中存在的不足,不断改进和完善教学流程,以此提升教学品质,提高教学有效性。

[关键词] 课后反思;教学品质;教学有效性

笔者在教学“图形中的规律”时,课前做了充分的准备,但是教学效果并没有达到预期。课后及时与教研组同事进行研讨和分析,找到了问题的症结,在第二次设计时基于第一次设计中存在的问题进行了有效的调整,取得了较好的教学效果,现将两次教学设计过程呈现给大家,以期共鉴。

一、第一次教学流程

本节课的教学目标是通过直观操作图形,引导学生多角度观察,发现蕴含在图形中的规律,体验探究的方式和方法,培养学生动手操作能力、分析能力和抽象概况能力。为了达成这一教学目标,在教学中教师要带领学生经历观察、列表、发现、交流、概况等活动,以此发现图形中的规律,并建立起数学模型。笔者结合教材内容和具体学情开始了第一次试讲。

1. 复习旧知,引入新课

师:学习新知前先考考大家,以下找规律填数字的问题你会吗?(教师用PPT展示题目)

(1)3、5、7、9、( )……

(2)3、6、9、12、( )……

(3)4、8、12、16、( )……

(学生答,略)

师:其实不仅数列存在着一定的规律,图形也存在着一定的规律,你们想不想探个究竟呢?

设计意图:从学生的已有知识和已有经验出发,呈现数的排列规律,以此激发学生探究图形规律的热情。

2. 设置游戏,引导探究

师:以上问题看来都难不倒大家了,接下来我们一起来玩一个闯关游戏,你们有没有信心通关?(听说是闯关游戏,学生探索的热情被激发了)

(1)第一关:火眼金睛

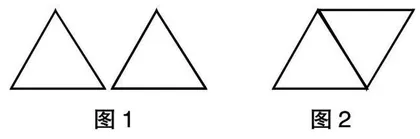

师:看一看,找一找,图1和图2有哪些相同点和不同点?(教师用PPT展示)

生1:相同点为图1和图2都有2个三角形;不同点为图1中的2个三角形是独立的,而图2中的2个三角形是连在一起的。

师:很好,还有其他发现吗?

生2:摆出图1中的2个三角形需要6根小棒,而摆出图2中的2个三角形只需要5根小棒。

师:观察得非常仔细,说一说为什么可以少用1根小棒呢?

生2:因为这2个三角形共用了1条边。

师:很好,如果让你给这条边起个名字,你想叫它什么呢?

生3:共用边。

师:很好,非常生动形象。数学中我们将这条边称为公共边。现在谁来具体描述一下,为什么少了1条边呢?

生4:因为图2中有1条公共边,所以图2比图1少用了1根小棒。

师:恭喜大家,顺利通过第一关。

设计意图:通过观察,分析两图中的异同,从而引出“公共边”,为接下来探究图形规律做铺垫。

(2)第二关:我摆你填

师:仿照图2的摆法,若想摆出10个三角形,需要用多少根小棒呢?请两人合作摆一摆,并完成表1。(摆一个,填一个)

学生积极实验,教师巡视,投影展示学生的统计表。

师:观察表1,你有什么发现?

生4:每多摆1个三角形需要添加2根小棒。

师:很好,现在我们重新演示一下实验过程,看看与你的操作过程是否一致。(教师一边摆、一边说,带领学生再次感悟生4的结论)

师:接下来请同学们结合表1读一读、说一说,摆出以上图形有几个公共边,需要几根小棒。

师:恭喜大家,通过合作顺利完成第二关。接下来的两个关卡很复杂,你们有信心继续闯关吗?(活跃课堂氛围)

设计意图:通过观察、实验、分析等活动引导学生经历发现规律的过程,体验发现图形规律的方法。此环节以合作探究为主,重在培养学生合作意识,提升学生学习品质。

(3)第三关:智慧比拼

师:接下来我们来个智慧大比拼,我说三角形个数,你们给出需要的小棒数量,看看谁说得又快又准。

师:如果按照图2的摆法,摆2个三角形需要几根小棒?

生5:5根。(学生抢答)

师:摆4个呢?6个呢?

学生积极抢答。

师:现在将表1增加一列(如表2),你会写吗?

问题给出后,学生一时不知从何写起,教师及时指导。

师:大家不要着急,一个一个来,先思考一下,摆2个三角形,算式是什么呢?

学生齐声答:3+2。

师:摆3个三角形呢?

生6:3+2×2。

师:很好,对于,其中“3”表示什么?2个“2”又分别表示什么呢?

生7:“3”代表第一个基础图形,2个“2”中一个表示每增加1个三角形需要添加2根小棒,另一个代表在基础图形的基础上增加了2个三角形。

师:说得很好,那么如果现在要摆100个呢?

生8:3+2×(100-1)。

师:如果要摆n个呢?

生9:3+2(n-1)。

在教师的引领下,学生抽象出了数学模型,接下来教师又给出了相应的练习让学生独立完成,学生顺利通关。

设计意图:通过由浅入深的问题引领,引导学生认清问题的本质,抽象出数学模型。

(4)第四关:神机妙算

师:如果将三角形变为正方形,你又能得到什么?

学生通过动手操作发现了规律,得到如果要摆n个正方形,则需要4+3(n-1)根小棒。

师:如果是n个m边形呢?

有了前面的积累和铺垫,学生顺利得出如果要摆n个m边形,则需要m+(m-1)(n-1)根小棒。

设计意图:通过由特殊到一般的转化,培养学生数学分析、数学抽象等能力和素养。

3. 拓展延伸,锻炼能力

在此环节,教师为学生准备了两道思考题:

问题1:如果把这些连续的多边形拆开,摆出如图1所示的图形,现在我们需要添加多少根小棒呢?

问题2:如图3所示,用若干2cm小棒摆出一些平行四边形和三角形,将其拼成1个大的平行四边形。已知大平行四边形的周长为244cm,那么这个大平行四边形中有几个小平行四边形?几个三角形呢?

设计意图:通过有效的拓展发散学生的思维,培养学生举一反三的能力。

4. 课堂小结,反思回顾

略。

通过让学生开展观察、操作、思考、交流等活动,笔者基本完成了本节课的教学任务,但是从学生的反馈和后期学生的参与热情来看,并没有达到预期效果,尤其到拓展延伸环节时,有些学生已经跟不上教师的节奏,可见学生的思维并没有完全得到发散。

二、课后研讨

课后笔者回顾教学过程并与同行交流发现,之所以课堂上出现这样的情况,是因为在教学中给定了基本图形这一概念,学生的思路局限在先摆1个多边形,每添加n-1根小棒,多边形就增加了1个。然而拓展延伸环节的问题打破了原有的思维路径,所以很多学生就感觉不知所措,从而陷入迷茫。基于此,教学中教师为何不让学生自己发现规律呢?为何不选择放手,充分发挥学生思维灵活性、多样性的特点呢?要知道,若学生一直被教师牵着走,则他们的思维很难发散,学习能力也很难提升。数学学习的过程不应是被动接受的过程,而应该是一个主动体验、探索、实践的过程,只有这样才能让学生“真学”“会学”。

基于以上分析,在其他班的教学中,笔者决定对教学过程进行一些调整,鼓励学生思考方法的多样性,以此发散学生思维,化被动为主动。

三、第二次教学流程

1. 复习旧知,引入新课

同上,略。

2. 设置游戏,引导探究

(1)第一关:火眼金睛

师:观察图1和图2,说一说它们有什么相同点,有什么不同点。

生1:相同点为都有2个三角形;不同点为图1中的2个三角形是独立的、分开的,而图2中的2个三角形是连在一起的。

师:还有其他不同点吗?

生2:小棒数量不同:图1有6根,图2有5根。

师:为什么会少1根呢?

生3:图2中的2个三角形是连在一起的,它们有一条共用的边。

由此,与第一次设计相同,学生通过观察、分析实现了预期目标,发现了“公共边”的秘密。

(2)第二关:我摆你填

学生活动1:仿照图2的摆法,同桌合作摆出10个三角形,要求每摆出1个三角形做一次记录,并将实验记录汇总形成统计表。

学生活动2:结合统计表说一说你的发现。

学生由此发现:每多摆1个三角形,需要增加2根小棒。在此环节,以小组活动为主,学生通过实验、观察、交流等活动逐渐发现图形中的规律。此环节与第一次教学设计相同,从教学反馈来看,学生参与课堂的积极性较高,气氛活跃。

(3)第三关:智慧比拼

师:这一关是通关的关键,大家一定要小心。

师:首先请大家完成一个抢答题,按照图2的摆法,我说三角形的个数,你们说需要的小棒数量。

师:你们准备好了吗?

学生齐声答:准备好了。

师:很好,请问摆出2个三角形需要几根小棒?

生4:5根。

师:5个呢?

生5:11根。

……

师:大家太厉害了,你们是怎么知道的呢?

生6:刚刚实验的时候统计过。

师:哦!原来如此。如果是20个三角形呢?(学生不语)

师:其实第二关的统计表中存在着一个大秘密,你们想不想知道是什么秘密呢?(学生探究的积极性迅速被激发)

师:谁来说一说,用算式如何表示摆出2个三角形需要5根小棒?

生7:3+2=5。

师:很好。如果摆出3个三角形需要7根小棒,用算式如何表示呢?

生8:3+2+2=7。

师:4个呢?

生9:3+2+2+2=9。

师:观察以上几个算式,是否有更简便的方法呢?(教师预留时间让学生交流)

生10:我知道了,对于3+2=5可以写成3+2×1=5,对于3+2+2=7可以写成3+2×2=7,以此类推。

师:说得很好,对于3+2×1,其中“3”表示什么?“2”表示什么?“1”表示什么?

生11:“3”表示先摆的那个三角形,“2”表示每增加1个三角形就要多摆2根小棒,“1”表示增加了1个三角形。(学生边说,教师边画,得到图4)

师:要是摆10个呢?摆100个呢?摆n个呢?

生12:3+2(n-1)。

师:很好,你们有没有不同的想法呢?

生13:刚刚的过程我也理解了,不过我在计算时是这样列算式的,对于摆2个三角形需要5根小棒,我的算式是1+2×2。

师:有没有和生13想法一致的同学?(三分之一的学生举手表示与生13的想法一致)

师:那你说一说,这里面的“1”表示什么?“2×2”又表示什么呢?

生13:“1”表示先摆1条边,“2×2”中前一个“2”表示每摆1个三角形要添加2根小棒,后一个“2”表示摆了2个三角形,“2×2”就表示摆2个三角形需要再添加“2×2”根小棒。(学生边说,教师边画,得到图5)