多策并举,让计算课“妙趣横生”

作者: 成素华

[摘 要] 计算教学是小学数学教学的重要组成部分,贯穿于数学教学的始终。笔者基于理论研究并结合自身工作经验,提出了增强数学计算课堂趣味性的有效路径,即创设情境、自主探索、明确算理、优化练习。

[关键词] 计算教学;学习兴趣;教学策略

子曰:“知之者,不如好知者,好之者,不如乐知者。”可见,兴趣在学习当中的重要性。计算教学是小学数学教学的重要组成部分,贯穿于数学教学的始终。但是,不少一线教师都有这样的感慨:“计算课不好上!”在学生看来,计算课单调乏味,缺乏趣味,面对冷冰冰的数字提不起兴趣,数学计算课死气沉沉,教学的效果自然也大打折扣。那么,教师应该如何激发学生的计算兴趣呢?笔者以为,在计算教学中,教师要结合教学内容,运用多种教学路径,激发学生兴趣,寓教于乐,使枯燥单调的数学计算课焕发出新的生机与活力。

一、创设情境——激趣

数学新课标指出“让学生在生动具体的情境中学习数学”“让学生在现实情境中体验和理解数学”。教学中,教师可结合小学生的性格特征和兴趣偏好创设生动的生活情境,如,通过听故事、猜谜语、做游戏、看动画片等,快速吸引学生注意力,以先声夺人之势扭转沉闷压抑的数学计算课堂。

案例1 “数一数与乘法”教学节选

师:星期天,淘气来到游乐场玩,游乐场里可真热闹呀!有的小朋友在玩小飞机,有的在划船,有的坐在椅子上交谈,还有的小朋友在开小火车。请同学们看下面的图:帮淘气数一数,一共有几个人在坐小飞机?(学生兴趣盎然地投入思考中)

生1:一共是2、4、6、8个,一共8个小朋友。

生2:对。一共4个小飞机,每个小飞机坐了两个小朋友,一共是2+2+2+2=8(个)小朋友。

师:同学们真聪明。4个2相加也可以用乘法表示,2×4=8。其中,2和4叫作“乘数”,中间的“×”叫作乘号,8叫作积。

师:同学们还能按照同样的办法,帮淘气数一数一共有几个小朋友在玩“开火车”的游戏吗?你能用乘法表示出来吗?

……

对于低学段学生而言,计算课上创设生动情境,吸引学生兴趣是十分必要的。小学生初次接触乘法计算,难免会感到不好理解,此时,教师结合学生的生活实际,创设出“游乐场”的场景,吸引了学生的注意力,激发学生的学习兴趣,同时,教师“润物无声”地将学生的兴趣转移到数学问题本身上,从而延缓了学生认知坡度。

二、自主探索——找趣

每个学生都是一个不同的个体,其思维方式和认知水平往往会有很大差异,这就使得学习数学的过程也是一个生动活泼的、富有个性的过程,具体表现在学生对同一问题思维方式的差异和解题方法的不同。因此,教学中,教师要尊重学生的认知多元化和差异化,激发学生大胆尝试,给予学生充分的思考时间和空间,使学生在自主探索中找到乐趣,获得数学知识,达成预设目标。

案例2 “20以内的退位减法”教学节选

师:请同学们计算15-9。同学们要开动脑筋,看谁找到的计算方法多。

生1:我是采用数手指头的办法计算的。我先伸出10个手指头,减完后还剩1根手指头,再加上5个手指头,最终我计算出15-9=6。

生2:我是用摆小棒的办法。先摆出15根小棒,从里面拿走9根,我数了数还剩下6根小棒。所以15-9=6。

生3:我是这样做的。我把15根小棒分成10根和5根,然后用10根减去9根,这样就还剩下6根小棒,所以15-9=6。

生4:我是这样做的。我把9分成5和4,先从15根小棒中拿出5根,再拿出4根,这样还剩下6根。所以,15-9=6。

生5:我是这样想的。9再添上6就是15了,也就是9+6=15,所以我知道15-9=6。

引导学生动手操作,主动探索,能够激发学生的计算兴趣,使学生体验到计算的趣味性。教学中,教师引导学生自主探索,学生以自己的认知经验为支撑,在计算过程中“各显神通”,学生通过数指头、摆小棒等形式计算出15-9=6。在这个过程中,学生根据自己的思维特点找到了不同的算法,拓宽了学生的认知渠道。值得一提的是,学生的兴趣被调动起来,计算课变得活泼有趣。

三、明确算理——增趣

引导学生明确算理,既是提升学生计算技能的基本要求,也是提升学生计算兴趣的必然选择。教学中,教师可以以算理为切入点,引导学生通过问题情境、数学操作、几何直观、小组讨论等形式明确算理、感悟算理、强化算理,避免学生死记硬背,使学生感悟到计算也是“讲道理”的,算理是有趣的,进而给计算教学增趣。

案例3 “小数加法的竖式计算”教学节选

在讲到“小数加法的竖式计算”时,学生针对“为什么要把两个加数的小数点对齐”的问题展开了争论。

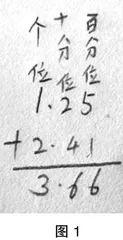

生1:我以1.25+2.41为例,之所以要把小数点对齐,就是为了实现相同数位上的数相加,也就是让百分位上的数加百分位上的数,十分位上的数加十分位上的数,个位上的数加上个位上的数(图1)。

生2:我是用画图的方法来解释的。一个正方形代表“1”,把正方形平均分成10份,取其中的2份,就是0.2,把正方形平均分成100份,取其中的5份,就是0.05,合起来就是1.25,用同样的方法画出2.41(图2)。由图可知,只有让小数点对齐,才能保证相同数位上的数字相加。

生3:我是这样考虑的,1.25=1+0.2+0.05,而2.41=2+0.4+0.01,计算的时候要让0.05+0.01=0.06;0.2+0.4=0.6;1+2=3,3+0.6+0.06=3.66,这也就是要让小数点对齐的原因。

学生明确算理的途径是多样化的,既可以通过思维上的理解,也可以通过几何直观等形式。教学中,教师引导学生通过分析、画图等形式从多个角度解释了小数加法中要把小数点对齐的原因,从而使学生深刻理解了算理,避免学生在计算过程中“只知其一不知其二”地生硬模仿,在理解算理的过程中,学生也体验到了数学计算的魅力。

四、优化练习——添趣

进一步优化练习题的设计,开展丰富多彩的教学活动,可以避免数学计算带来的枯燥和乏味,给计算教学添趣。教学中,教师可从以下两方面进行尝试。一是练习内容生活化。计算源于生活,并服务于生活。在计算教学中,教师可以把计算教学依附于现实问题的解决中,使学生在解决问题的过程中提升计算能力,进而彰显计算价值,提升计算兴趣。二是练习形式多样化。小学生好奇心强,竞争意识强,教师可采取多样化的练习方式,比如,数学游戏、计算比赛、小组合作等形式,促使小学生学习兴趣高涨,一扫数学计算带来的单调和乏味。

案例4 为了避免“( )÷4=5……2”纯数字带来的枯燥和单调,教师引导学生开展了根据算式编故事的活动。

生1:兔妈妈去菜园里拔了一些萝卜,它把萝卜平均分给4只小兔子,每只小兔子分到了5个萝卜,还剩下2个萝卜,兔妈妈一共拔了几个萝卜?

生2:二(7)班学生做早操,一共排了4排,每一排5个小朋友,还有2个小朋友在队列前面领操,二(7)班一共有多少个小朋友?

……

又如,在讲“四则混合运算”时,教师为了激发学生的计算兴趣,引导学生以小组为单位开展了“快算24”的数学游戏,充分调动了学生的运算兴趣。学生在你追我赶的竞争氛围下思维越来越敏捷,计算速度越来越快,起到了很好的练习效果。

学生的年龄特点和心理特征决定了其学习行为的前提是“有趣的我才喜欢学”,因此,教师采用多样化的练习方式,吸引学生眼球,激发学生计算兴趣是极为必要的。教学中,教师引导学生通过“编故事”“快算24”等教学活动,提升了计算教学的趣味性,使学生在生动有趣的活动中掌握运算技能,提高计算效率。

教育家赫尔巴特曾言:“所有比较确定的知识,都必须从计算开始。”计算教学在小学数学教学中的地位是不言而喻。但是,计算教学并非简单的“数字之间的加减乘除”,而是需要教师创设情境,引导学生自主探索,使学生在“识算法,明算理”中感受计算与思维的魅力,在多样化的训练中体会数学计算不仅有趣,而且有用,从而提升计算兴趣,增强计算能力,让原本单调乏味的数学计算课绽放出精彩!