小学数学教学中渗透“符号化”思想的实践研究

作者: 孙琼

[摘 要] 数学研究的对象是数与形,而学生在数学学习的过程中,思维所加工的对象则是表示这些数与形的符号。因此我们可以认为学生学习的直接对象是这些符号,以及这些符号所代表的含义。实际教学中教师容易忽视数学符号所承载的意义,忽视学生在建构数学知识时符号所发挥的作用,忽视符号在学生数学认知体系中的作用。符号化思想的渗透过程应当是一个隐性的教学过程,符号化思想的渗透策略应当是在学生认识到数学符号背后意义的基础之上的认识提炼。

[关键词] “符号化”思想;实践研究;小学数学

小学数学的有效教学,建立在对数学学科教学的准确认识基础之上。众所周知,数学研究的对象是数与形,而学生在数学学习的过程中,其思维所加工的对象则是表示这些数与形的符号。换而言之,我们可以认为学生学习的直接对象是这些符号,以及这些符号所代表的含义。正因为如此,才有人说数学的语言就是符号,同时符号也是数学学习的工具与方法。在小学数学教学中,教师要认识到符号化思想作为数学思想方法之一,贯穿于整个小学数学教学的过程中的事实,并在教学过程中向学生有效渗透符号化思想。而要做好这件事,教师就必须想方设法设计有效的教学过程,让学生在与符号打交道的过程中有效地建构数学知识,并且运用这些数学知识来解答习题、解决问题。

一、当前小学生数学学习中的“符号化”现状

当前小学生在数学学习中表现出来的符号化水平现状如何呢?从笔者调查研究的结果来看,应当说还是存在一些不足的。从教师教的角度来看,只有部分教师有明确的符号化思想渗透的意识,更多的教师只是将教学的重心放在讲授上,认为学生的数学学习过程就是接受教师所讲的数学知识并用之解题的过程。即使教师有在数学教学的过程中渗透符号化思想的意识,但表现在教学过程中,也仍然没有从小学生的认知特点出发,将符号真正作为衔接教师的教与学生的学的重要载体。具体来说有这样的三种情形:

其一,忽视数学符号所承载的意义。符号化思想的渗透,首先意味着对数学符号所承载的意义的理解,而这一块恰恰是在实际教学中比较缺失的。举个例子,“0”在生活中常常表示“没有”,而在数学发展史中,0其实是在其他阿拉伯数字被发明之后加入的,这其中的原因是什么呢?很少有数学教师关心这段数学史,因此在实际的“数”的教学中,对0的教学就显得不够深刻。同样,在教授“亿以内的数”这一内容的时候,很多教师也只是从大数和小数的区别的角度去教学,而忽视了在生活中需要大数的时候,应当借助什么样的符号进行表达这一根本问题。

其二,忽视学生在建构数学知识时符号所发挥的作用。学生的数学学习首先就是对符号的学习,因为在数学学习的过程中必须用符号去表示数与形,所以当学生的思维对象是这些符号的时候,教师就必须重视符号在学生建构数学知识过程中所发挥的作用。而在实际教学中这个作用也是容易被忽视的。例如,在“亿以内的数”的学习过程中,5位数的最高位是万位,6位数的最高位是十万位,7位数的最高位是百万位……这样的知识对学生来说意味着什么?显然不应该只是让学生会读多位数,而应当通过对这些数的比较,让学生发现数的大小不同,发现符号的区别。

其三,忽视符号在学生数学认知体系中的作用,这也是符号化思想渗透中的一个缺失。很多教师在教学中都会让学生整理数学知识,其中一个重点其实应当是让学生在整理过程中,认识到数学知识与符号表示之间的联系。

二、小学生“符号化”思想渗透的思路与策略

笔者认为,要实现符号化思想的渗透,应该将理论与实践相结合,同时高度重视对他人研究成果的学习与吸收。通过学习文献,笔者发现有研究者提出根据符号化思想和低龄学生学习的特点,并经过合理组织材料、适时把握教学过程、科学运用方法等途径,来增强学生的符号意识和使用符号的能力,有效地促进学生的思维发展。而在小学数学教学的过程中,教师必须结合生活实例,立足学生特征,抓准教学时机,引导学生建立起符号化思想,更好地利用符号化思想解决数学问题。综合这些观点,笔者对面向小学生认知特点的符号化思想渗透的思路与策略,总结了以下两点认识:

一是符号化思想的渗透过程应当是一个隐性的教学过程。教师在教学的时候应当将数学知识的建构过程视作“骨肉”,而将符号化思想视作“灵魂”,这样学生在学习的时候,其思维有“骨肉”可依,有“灵魂”可倚,最终收获良好的学习经验。

二是符号化思想的渗透策略应当是在学生认识到数学符号背后意义的基础之上的认识提炼。符号化思想是一个知识学习与运用后的提升结果,因此教师只有在学生认识到数学符号和表征的数学含义之后,再进行符号化思想的渗透,才是合理的教学顺序。

笔者做出这一判断是基于小学生在数学学习中表现出来的思维特点,小学生以形象思维为主,而符号化思想作为一个抽象的知识,不可能成为小学生的直接学习的对象。笔者认为,只要给他们提供足够的形象思维的材料,然后顺利地建构起抽象的数学知识,就可以引导学生去体悟符号的意义,进而形成符号化思想。

三、小学数学教学中渗透“符号化”思想实践

上一点的分析与笔者在研究中强调符号化思想的“渗透”是十分契合的,下面笔者将通过一个实例来具体阐述如何在数学教学中渗透符号化思想。

“分数”(几分之几)是小学数学知识体系中的一个重要知识点,也是学生在整数知识认识基础上的一次拓展。在建立分数概念的时候,教师可以设计如下几个教学环节。

环节1:结合生活素材,创设学习情境

在学生的生活中,“分物体”是一种常见的情形,而这也是建立分数概念的一个极好的题材。笔者给学生创设的情境是:如果一个苹果要两个人平分,这个“一人一半”在数学中应当如何表示呢?如果是三个人平分,那每人分得的一份又应当如何表示呢?

这两个问题可以逐次提出,因为笔者发现学生在回答第一个问题的时候,可以借助生活中的经验表达,也就是“一人一半”,“一半”成为学生的答案;但第二个问题提出之后,学生就发现没有类似的表达可以作为答案。这个时候学生的思维就会转移到数学上来,也就是寻找数学表达,这是符号化思想萌芽的基础。

环节2:引导学生分析,建立分数概念

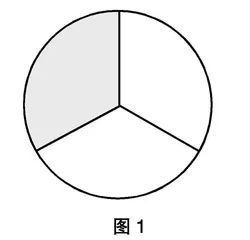

在这个环节中,教师可以借助现代教学手段让学生看到一个“物体”被等分的过程,如一个圆被等分成三份,如图1。在“其中的一份如何表达”这样一个问题的引导之下,师生开始共同分析。分析的核心实际上是用分数来表示实际生活需要的过程,也是一个建立规律性认识的过程:一个物体被平均分成3份,那每份就是原来的三分之一,记作“1/3”;一个物体被平均分成4份,那每份就是原来的四分之一,记作“1/4”……以此类推,就可以顺利地建立分数概念。

环节3:反思学习过程,渗透符号思想

等到学生建立起分数概念之后,回过头来再让学生思考:分数(几分之几)这个概念是如何建立起来的?学生反思之后,会发现这实际上是一种规定,或者说是一种约定俗成。而无论是规定还是约定俗成,这样一种表示方法确实比较直观。于是生活中的“几分之几”与数学中的“分数”就有了一个对应关系,而分数这一数学概念背后的“符号”认识建立过程,也就成了一个符号化思想渗透的过程。

实际上纵观整个小学数学教学大纲,我们可以发现小学数学教材中处处存在着符号化思想。既然如此,小学数学教师在实际教学中,就要引导学生有意识地去概括符号化思想并加以利用,要指挥学生掌握数学符号的种类以及认识符号的方法,培养学生依形思义的思辨能力,引导学生灵活建构符号思想。具体而言,符号化思想的渗透应当是一个长期且深入的教学过程,既需要学生进行知识建构,又需要学生进行学习反思。

作者简介:孙琼(1979—),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教学工作。