论小学高年级开展数学建模活动的素养价值和策略

作者: 童莉 张灵

[摘 要] 数学建模活动注重学生发现并提出生活中与数学相关的问题,运用所学的数学知识分析解决该问题的全过程,这对发展小学生的数学核心素养有着重要的意义和价值,可以引导学生学会用数学的眼光观察世界,用数学的思维思考世界,用数学的语言表达世界。在小学高年级开展数学建模活动要注意建模选题的生活性、建模基础的适切性、建模方法的创新性、建模论文的规范性。

[关键词] 数学建模活动;小学高年级;素养价值;策略

数学素养是现代社会每一个人应该具备的基本素养,义务教育数学课程应使人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展,逐步形成适应终身发展需要的核心素养[1] 。数学建模活动以其独特的活动方式,与学生核心素养的发展息息相关。目前,中学阶段已经在逐渐推进数学建模活动,但在小学却鲜有人问津。在小学是否可以开展数学建模活动?小学开展数学建模活动的素养价值何在?如何实施?这些问题值得教师深入研究。

一、小学高年级开展数学建模活动的可行性

1. 数学建模活动的含义

数学建模活动的开展可以追溯至20世纪六七十年代西方国家,1985年美国举行了大学生数学建模竞赛(Mathematical Competition in Modeling),简称为MCM,随后得以推广,我国于1992年开始每年举行大学生数学建模联赛,加强和提升了大学生对数学建模活动的参与度与认识度。

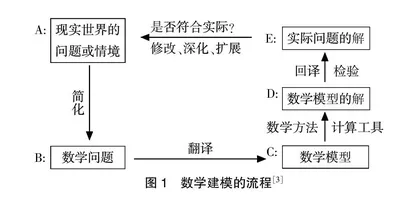

数学建模活动指的是对现实问题进行数学抽象,用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的一种实践活动。主要包括:在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题,抽象建立模型,分析求解模型,检验完善模型,从而最终解决实际问题[2]。具体流程见图1。

2. 数学课程标准的要求

随着时代的发展,大学数学建模活动的影响面越来越大,并慢慢地将数学建模思想渗透到中小学。

2003年《普通高中数学课程标准(实验稿)》将“数学建模”正式列为高中数学课程内容,并提出了具体要求;2018年《普通高中数学课程标准(2017年版)》正式提出“数学建模素养”,在必修课程与选择性必修课程中增加了“数学建模活动与数学探究活动”板块,共计10课时的授课内容,并要求把数学建模理念贯穿于整个高中数学教育的始终[4]。

义务教育阶段,最早是在《义务教育数学课程标准(2011年版)》中将模型思想列为十大核心概念,指出“模型思想的建立是学生体会和理解数学与外部世界联系的基本途径”,有助于提高学生学习数学的兴趣和应用意识[5]。最近颁布的《义务教育数学课程标准(2022年版)》又从数学核心素养的角度指出小学重点发展“模型意识”,初中重点发展“模型观念”[1]。

3. 小学高年级具备开展数学建模活动的条件

俗话说“一年之计在于春,一日之计在于晨”,从小开展数学建模活动能为学生的数学学习打下坚实的基础,使学生终身受益,并且在小学阶段培养学生初步的模型意识、模型思想和相应的建模能力,对于增强学生学习数学的兴趣和应用数学的意识具有重要意义。

根据皮亚杰的认知发展理论可知,小学高年级的学生虽处于具体运算阶段,但此阶段儿童的认知结构已发生了重组和改善,具有了抽象的概念,能够进行逻辑推理,基本具备从具体运算阶段向形式运算阶段发展的条件,数学建模活动可以促进学生从具象思维到抽象思维的转变,同时促使学生会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界。

同时,小学高年级的学生有了较多的知识经验的积累,具备了一定的文字理解和表达能力。学生的活动空间有了较大的扩展,他们感兴趣的问题已拓展到客观世界的许多方面,逐渐关注来源于自然、社会中更为广泛的现象和问题,对具有一定挑战性的内容表现出更大的兴趣[5]。

因此,教师可以让小学高年级的学生将数学课本知识与生活实际相结合,启发和引导学生体验如何发现问题、如何选择适合自己完成的问题、如何把实际问题变成数学建模问题,从而去发现和解决生活中存在的数学建模问题。学生通过选择合作的伙伴,借助已有的数学知识和经验,或者查找相关的容易理解的数学知识,设计解决问题的方案,去解决所提出的数学建模问题。由此让学生从小开始感受课题研究的过程与方法,形成科学研究的态度和精神。与中学生数学建模活动相比,小学生数学建模的侧重点是:注重问题的发现和提出;受所学数学知识的限制,弱化解决问题的严谨性;注重对建模结果的解释,强调建模结果回归生活;注重对建模过程的拓展性思考。

二、小学高年级开展数学建模活动的素养价值

张奠宙教授曾经说过,数学建模是解决数学问题的一般性常用模式,同时也是发现问题背后所隐藏的数学奥妙和秘密的最好方法。如果学生在数学建模活动过程中能够准确、灵活地转换数学语言,就能顺利地分析问题和解决问题,有效促进思维的发展和深化,有效培养他们的核心素养[6]。具体体现在以下几个方面。

1. 能培养小学生的数学眼光,形成数学应用的意识

常规的数学课堂为了追求数学知识学习的效率,往往舍弃或削减了与之联系的丰富多彩的生活世界,导致对学生真实生命需求的忽视。小学高年级的数学建模活动注重调动学生已有的知识经验,从现实问题情境抽象出直观数学模型,并且运用数学模型分析、解释生活现象背后的数学原理。这能较为有效地促进学生对现实世界的认识,学会用数学的眼光发现和解决日常生活中的问题,形成灵活、合理的数学思维方式[7],养成用数学的眼光观察、认识、了解世界的习惯,激发数学学习的好奇心与求知欲,帮助学生真正将数学和实际世界建立联系,形成数学应用的意识。

2. 能培养小学生的数学思考能力,提高数学问题解决的能力

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出:数学教学活动应引导学生在真实情境中发现问题和提出问题,利用观察、猜测、实验、计算、推理、验证、数据分析、直观想象等方法分析和解决问题[1]。小学高年级的数学建模活动对学生来说具有一定的挑战性,需要学生自己发现和提出问题,综合运用所学的数学知识想办法解决问题。这是数学问题解决的全过程,突破了传统数学问题解决教学中只重视分析和解决问题的局限,同时注重发现和提出数学问题。从生活中提出的数学建模问题往往都是非常规问题,没有标准的或唯一的解决方案,要求学生只有灵活运用所学数学知识或通过网络查找学习一些数学知识才能真正实现问题的解决,这对培养学生数学思考能力和数学思维习惯是一个很好的锻炼。

3. 能培养小学生的数学表达,锤炼合作能力和科学精神

数学表达与交流能力是美国数学课程标准中提出的学生应发展的一项重要能力,小学高年级的数学建模活动需要学生把从生活中发现和提出的问题,用数学的语言表达出来,形成一个数学问题,这是第一阶段的数学表达;需要学生以小组讨论的方式建立数学模型,进而解决数学问题,其间充满了数学的表达与交流,这是第二阶段的数学表达;最后对数学建模的结果进行解释,将整个数学建模的过程写成小论文,这是第三阶段的数学表达。整个数学建模的过程是提出研究问题、分析研究问题、解决研究问题的科学研究过程,可以让学生初步感受科学求实求真的研究过程,培养学生勇于探索、勇于创新的科学精神。数学建模活动可以说就是一个科学研究的活动,其中也需要团队的分工和合作,倾听、沟通、反思充斥其中,这对锤炼学生与人合作的能力也是一个很好的机会。

三、小学高年级开展数学建模活动的策略

小学高年级的数学建模活动过程主要包括了发现问题、选择问题、选择伙伴、构建数学模型问题,设计方案,解决问题,最后以报告或小论文的形式总结整个数学建模的过程、反思与收获,有效地呈现实践的成果。为了更好地开展小学数学建模活动,我们可以从以下几个方面进行思考。

1. 建模选题的生活性

在小学高年级阶段开展数学建模活动要注意建模选题的生活性,以便体现数学建模活动的真正意义所在。具体实施时,我们可以结合小学生的生活实际,进行一些适当的引导,让他们留心身边有趣味的数学建模问题。如“校园饮水点的位置设计问题”“煤气灶如何烧水更省气的问题”“班级全身镜的设计问题”“小学生书包的设计问题”“小学生睡眠时间与数学学习的关系问题”“如何科学管理零花钱的问题”“小学生营养午餐的搭配问题”“如何选取班干部更公平的问题”“商场打折销售问题”“旅游路线最优化问题”等,这些问题来源于学生的生活实际,又蕴含着深刻的数学原理,更能体现数学建模解决问题的初衷。

2. 建模基础的适切性

小学高年级的学生虽然具备了一定的数学知识基础和认知能力,但在进行数学建模活动时,如果对数学模型的要求太高,会超出学生的数学认知水平,导致数学建模失败。在小学高年级开展数学建模活动时,教师要引导学生尽量选择运用所学知识能解决的数学建模问题,建立的数学模型要符合小学生的年龄特点和认知规律,如数学规律表达式、方程、不等式、简单的函数模型等;同时鼓励学生适当地查阅资料获取新知识,拓宽知识广度,尽量构建更科学的数学模型。

3. 建模方法的创新性

小学高年级学生随着年龄的增长,其思维的独立性、批判性、能动性不断提高,其思维的深刻性不断增强,其思维的发散性不断增多,他们已经能够从多角度思考问题。由于学生受思维定式和学习习惯的束缚较少,异想天开的新奇念头经常会出现,“条条大路通罗马”,所以在开展数学建模活动的过程中,教师应鼓励学生创造性地分析解决问题,打破常规的解决问题的方法。对学生各种创新的尝试教师都要给予支持,如通过实验观察找寻规律、通过调查数据分析进行猜想等,保护学生的想象力和创造力,对严密性不做过高要求。

4. 建模论文的规范性

数学建模活动的呈现形式是数学建模报告,小学高年级的数学建模最终的呈现形式最好是将整个数学建模的过程、反思与收获等总结起来写成数学建模小论文,并进行分享和交流。根据小学高年级数学建模的特点,数学建模小论文的结构包括:发现和提出问题(研究缘由)、分析问题(研究过程)、解决问题(研究结论)、反思问题(研究感悟与心得)。在实施时,教师务必要引导学生注重建模论文结构和表述的规范性。这样做的目的是便于学生相互交流他们所写的小论文,使他们能初步感受到科学研究的规范性。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[3] 张奠宙,宋乃庆. 数学教育概论[M]. 北京:高等教育出版社,2016.

[4] 黄健,鲁小莉,王鸯雨,徐斌艳.20世纪以来中国数学课程标准中数学建模内涵的发展[J]. 数学教育学报,2019,28(03):18-23+41.

[5] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2011年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2012.

[6] 卢清荣. 小学数学建模教学中数学语言的转换[J]. 教学与管理,2019(05):40-42.

[7] 朱贵玺. 小学数学建模教学应注意三个问题[J]. 教学与管理,2017(08):29-31.