“真”读“实”问,“练”就能力

作者: 李虹 袁志博

从三年级开始,每学年独立设置一个“阅读策略单元”,三年级是“预测”,四年级是“提问”,五年级是“提高阅读速度”,六年级是“有目的地阅读”。教材这样编排,是以专题化的方式引导学生学习阅读策略,通过集中学习、运用和训练,引领学生深度阅读,从而让学生掌握阅读方法,提高阅读效率,培养“熟练的阅读者”。

但在实际教学中,“阅读策略单元”却成了许多教师最大的“苦”,苦于教阅读策略的课堂最无趣,学生不爱;苦于教完阅读策略单元,学生仍然不会阅读。如前段时间,在某校的策略单元教学活动中,有一位教师在执教提问策略单元中《夜间飞行的秘密》(四上)时,如此开展教学:

1.回顾前文,明确学习任务。

(1)读单元导语——阅读时

尝试从不同角度去思考,提出自己的问题。

(2)在第5课《一个豆荚里的五粒豆》中,我们学会了从哪些角度来提问?(可以针对课文部分内容提问、可以针对全文提问。)

2.整体感知,初次练习提问。

(1)自由读文,写下自己的问题清单。

(2)交流问题,教师相机点评:是针对部分还是针对全文提问。

3.借助范例,学习新提问角度。

(1)出示课后问题清单,学生梳理归纳出“内容、写法、启示”三个提问角度。

(2)小组合作,分三类整理问题清单。

(3)交流、比较:哪一个角度提的问题最少?(写法)

4.聚焦“写法”,再次练习提问。

(1)同桌合作学习,针对“写法”提问。

(2)交流反馈,教师相机总

结:分别抓住了词语、句子、段落等进行提问。

(3)提炼从“写法”提问的方法:看来只要找到课文的精妙之

处,试着问问“为什么这么写?”“这样写有什么作用?”,写法角度的问题就提出来了。

5.迁移运用,从多角度提问。

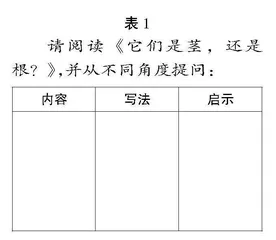

借助课后习题《它们是茎,还是根?》,完成提问学习单(见表1)。

表面上看,这似乎是一堂好课,教师紧扣单元语文要素“阅读时尝试从不同角度去思考,提出自己的问题”开展教学,理清了这一课在整个单元的作用——教会学生从“内容、写法、启示”三个角度提问,同时还关注到了学生容易忽略的提问角度——写法,着重加以练习,前后勾连,重点突出。

但是我们教阅读策略的目的难道就仅仅只是教给学生一堆有关阅读策略的概念吗?这堂课上完后,学生能切实体会到提问的好处吗?能爱上提问吗?在自主阅读时,学生会自觉地从这些角度来提问吗?另外,教学阅读策略单元,就仅仅只要教策略吗?课文的理解、思维的训练、写法的探究等等就全部只能舍掉吗?

答案自然是否定的。究其原因,最大的问题在于,教师多是唯“策略”而教“策略”,重“方法”而轻“运用”,忽略学生学习的“真实发生”。

很欣喜,在第四届小学青年教师语文教学展示与观摩活动上,我们看到不少阅读策略教学课堂的“真”学“实”练,给一线教师许多的启发与借鉴。下面,笔者以上海市虹口区凉城第三小学岑祯老师执教的《夜间飞行的秘密》为例,谈谈我对“在真实的语文实践活动中学习阅读策略”的思考。

《夜间飞行的秘密》教学片段

1.读课题,提问题。

师:齐读课题。想一想,你会带着哪些问题去读这篇课文?

生:夜间飞行有哪些秘密?

生:课文是写谁夜间飞行的

秘密呢?

2.读课文,解决问题,理清文章主要内容。

师:我们就带着这两个问题

去读课文,并尝试解决它们。

(生轻声自读课文。师边巡视边询问学生思考了什么问题。)

师:课文都读完了,那下面我们就来交流交流。第一个问题,课文写了谁夜间飞行的秘密呢?

生:课文写了飞机夜间飞行

的秘密和蝙蝠夜间飞行的秘密。

师:写了两个事物。(板书:蝙蝠、飞机)

师:文中既写了蝙蝠飞行的秘密,又写了飞机飞行的秘密,那么谁才是课文的主要说明对象呢?

师:说说你们的依据、理由是什么。

生:我认为是蝙蝠。文中都是拿蝙蝠来做实验的。

师:课文哪里写到了蝙蝠?

生:第3~7自然段。

师:你看,他是从课文篇幅的长短来判断的。其他同学呢。

生:我认为是飞机,因为课文最前面就说了,是一架飞机在夜

航。而且文章说想要了解其中的秘密,我们可以从蝙蝠说起。

师:你关注到了第1、2自然

段。(出示第1、2自然段内容)

师:这里“其中的秘密”指的是谁?

生:飞机。

师:你怎么发现的?

生:因为文章前面最开始就

说的是飞机:“在漆黑的夜里,飞机是怎么做到安全飞行的呢?”

师:所以“其中的秘密”指的就是——

生:飞机的秘密,飞机夜间如何做到不撞上任何东西,安全飞行。

师:(板书:安全)现在你知道了,课文主要想写的是——

生:飞机夜间安全飞行的秘密。

师:要想了解这个秘密,我们可以从——

生:蝙蝠说起。

师:同学们,今后读这类文章,搞清楚要写谁很重要。

3.细读“假设”部分,步步深入,从多角度提问。

师:既然知道了课文主要想

写的是飞机夜间安全飞行的秘密,请同学们再来读读第2自然段。老师相信,你一定产生问题了吧?

生:蝙蝠跟飞机安全飞行有

什么关系?

师:你怎么想到这个问题的?

生:因为文中说可以从蝙蝠

说起。

师:也就是,明明想要了解的是飞机夜间安全飞行的秘密,为什么——

生:为什么从蝙蝠说起。

师:会动脑筋,好问题吧?我们把它写下来。上课时间有限,我们可以简要一些。(板书:……从……说起)

师:刚才这位同学,比较了这两个毫无关系的事物,从而想要了解——

生:飞机安全飞行的秘密。

师:和蝙蝠——

生:飞行的秘密。

师:有什么——

生:关系。

师:对!(板书:……关系)发现了吗?这也是一位学习小伙伴写在课文旁边的一个问题。拿起书。一起读一读。

(生读)

师:刚才已经有一位同学提

到了篇幅。请你再来比较一下课文写飞机的篇幅和写蝙蝠的篇幅。老师相信你一定还有问题吧?

生:既然飞机是主要说明对

象,为什么写蝙蝠的篇幅更长呢?

师:比较文章的篇幅,令你从写法的角度产生了问题,太棒了,我们也把它写下来。为什么明明要写的是飞机,但写蝙蝠的篇幅却更长呢?(板书:……篇幅长)

师:你们看,一边阅读一边思考的过程中,有的同学针对课文内容提出了问题,有的同学是从课文写法提问。我们读文章就要这样,边读边思提出问题,然后想办法解决问题读懂课文。

师:那么,要解决刚才提出的这几个问题,就要先读懂课文写蝙蝠的第3~7自然段。我们先来看第3自然段。这一段有两句话,其中,第一句话很长。读懂它的意思就能帮助我们解决问题。(出示第3自然段)

师:老师把它分成了三部分。自己试着快速读一读。想一想,哪一部分最能说清这句长句的主要意思呢?自己读。

(生自读)

生:我觉得第二句最能说明

这一句长句的意思。

师:为什么?

生:因为第二句说蝙蝠不管在什么地方飞,都不会和其他东西相撞。

师:太好了,短短的一句话就能说清这句长句的主要意思。但是作者却是这样写的。你是不是又产生问题了?

生:一句话就能概括这一段

文字,可作者为什么又要用这长长的一段话来表示呢?

师:太好了,你又从写法的角度提出问题了。我们也把它写下来。为什么短短一句话就能说清长句的主要意思,作者却要写前一部分和后一部分呢?(板书:……写前……后……)

师:为什么呢?谁来读前一部分呢?

生:(读)蝙蝠能在夜里飞行,还能捕捉飞蛾和蚊子。

师:这句话的意思是——

生:它一边能在夜里飞行,一边还能捕捉飞蛾和蚊子。

师:这让你感觉到蝙蝠在夜

里飞行的本领——

生:高。

师:但是作者认为它的本领还远不只如此,于是用了一个——

生:而且。

师:进一步写道——

生:(读)无论怎么飞,从来没见过它跟什么东西相撞。

师:那为什么还要写后一部

分呢?谁再来读?

生:(读)即使一根极细的电线,它也能灵巧地避开。

师:你读得太有感情了,特别是这个关联词“即使”。这个词其实是作者在这里假设了一种情况,补充说明了——

生:无论怎么飞,从没见过它和什么东西相撞。

师:这样的长句让我们更清

楚地知道了蝙蝠在夜里无论遇到怎样的情况,它都能够——

生:安全地飞行。

师:难怪课文主要想写的

是—— (指板书)

生:夜间安全飞行的秘密。

师:却要从——

生:蝙蝠说起。

师:这其实是人们观察到的一种——

生:现象。

师:(板书:现象)它和我们夜间行动的经验比起来,一样吗?

生:不一样。

师:那你是不是又产生什么

问题了?

生:蝙蝠到底是通过什么在

夜间看路的?

师:我们能不能在夜间看路?

生:不能。

师:进一步想一想。

生:蝙蝠的眼睛难道比我们

要好吗?

师:是啊,读到这里,看到这个现象,科学家也想到这样一个问题。(出示,全班读)

生:(读)难道它的眼睛特别敏锐,能在漆黑的夜里看清楚所有的东西吗?

师:(板书:?)这个时候,如果你是一位科学家,为了解决这个问题,你会进一步做出怎样的假设?蝙蝠在夜里飞行,可能——

生:眼睛很敏锐。

师:你看,我们就要像这位同学一样,大胆地——

生:假设。

师:(板书:假设)然后小心求证,这是一种科学精神,为你点赞。于是,两百多年前科学家就做了三次——

生:实验。

(师板书:实验)

4.自主阅读“实验”部分,练习提问,讨论解疑

师:接下来,就请同学们读读课文写实验的第4~6自然段,注意:边读边思。在你产生问题的地方画横线,打个问号,清楚了吗?

(1)学生独立阅读,并在书上批注问题。

(2)四人小组交流,选择一个认为最需要解决的问题,简要地写到磁条上。

(3)全班交流,并把问题磁条按“内容、写法、启示”分别贴在板书下。

(展示学生的问题)