跨学科学习:“语言实践型课堂”学习资源的拓展与整合

作者: 吴丹丹

“跨学科学习”是2022年版课标中的拓展型学习任务群之一。在小学阶段,跨学科学习承担着联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域的任务,并且要指引学生综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题。但是,在语文学科视域下的跨学科学习仍需要坚守语文学科本位,设计恰当的语文实践活动,聚焦提高学生的语言文字运用能力。“跨学科学习”任务群具有很强的综合性和开放性,立足于家庭、学校和社会中的日常生活情境,为前五个学习任务群提供了实践演练的广阔舞台与应用的绝佳机会,为“语言实践型课堂”提供了学习资源支持。

一、开发跨学科学习主题的前提:立足语言实践

1.“以我为主”——准确定位

跨学科学习基于学科而又超越学科,是在扎实学科教学的基础上的主动跨界。立足学科实现跨越,既可以引导学科教学的纵深发展,又可以引导学科教学拓展视野。 因此,立足学科、主动跨界是跨学科学习的基本准则,

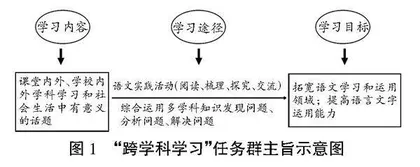

立足学科是跨学科学习的前提。[1]在语文学科视野下的跨学科学习是一种单学科的跨学科主题学习,即立足语文学科本身,“以我为主”自觉与其他学科建立沟通与关联。无论是确定主题和目标、设计活动和评价,都主要从语文学科的知识、技能、方法和思维出发。笔者将2022年版课标对“跨学科学习”任务群主旨的阐述做了以下解构,如图1。

从中不难发现,“跨学科学习”任务群是要通过以语文实践活动为主的学习途径,达到拓宽语文学习和运用领域,提高语言文字运用能力的最终目标。无论是学习途径还是学习目标,都着眼于语文学科,强调的是学生语言文字能力在不同学科间的迁移和运用。由此可见,立足语言实践是基于语文学科的跨学科学习与其他学科跨学科学习的区别所在,也是设计和实施“跨学科学习”任务群的准则。

2.“为我所用”——开发主题

跨学科学习的主题丰富多样,根据课标的提示,学习主题可以来自于教材、日常生活和社会热点。怎样在众多主题中进行选择,这就需要教师在开发主题时立足学科本位,利用跨学科情境,坚持在语言实践中学语言、用语言。在小学阶段,我们可从“学语言”和“用语言”这两个维度来开发跨学科学习的主题。

(1)利用跨学科主题学语言。

语言学习的场域应该是广阔的,跨学科学习为学生的语言学习提供了极佳的途径和资源。跨学科学习需要借助各种媒介,无论是纸质资源、数字资源,还是博物馆、研学基地、日常生活场景等都可以成为学生“吸收”语言的能量场。例如在一年级“文具中的学问”这一主题的跨学科学习中,就贯穿了若干学习语言的实践活动:“走进文具店,阅读价签,学习沟通”—“阅读《〈铅笔历险记〉的开场白》《我与铅笔小人是朋友》《树真好》《文具开学总动员》《变变变,当一天文具》《文具大罢工》6本图画书,给文具分类”—“制作文具推荐卡,学习写一句推荐语”。以学习语言为核心的跨学科学习让学生在熟悉的情境中自主调动经验,在阅读、观察、记录、参观和体验中理解、体悟新知,这不仅能加强学生与语文及社会生活的关联,还能让知识显得更加亲切、易懂。这样的跨学科学习为学生的自发经验赋予了意义,让学生拥有与知识进行平等交流和对话的感觉。

(2)运用语言解决复杂问题。

语文学科应立足语言实践,主动创设统整性的情境,利用跨学科学习来协同各学科力量解决语文学习或真实生活中的问题。例如在六年级“充满创意的校园生活”这一主题的跨学科学习中,处处体现了运用语言解决复杂问题的思想:“设计调查问卷,了解同学们心中最喜欢读的书。”“梳理调查结果,形成结论。”“阅读关于好书推荐的名家散文,欣赏好书宣传视频,分享表达方法和特色创意。”“设计一份好书推荐宣传片的创意方案(剧本、拍摄方案)。”这一类型的学习,能够加强学生对知识内在关联的理解,有利于学生在语言实践中融会贯通地运用多学科知识来思考和解决复杂问题。

当然,“学语言”和“用语言”这两个维度是不能完全分开的,要依据学生所处学段和问题复杂程度来综合考量,做到“学”中有“用”,“用”中有“学”,开发适合学生的跨学科学习主题。

二、实施跨学科学习过程的主线:整合语言活动

1.向内融合

语文学科有很强的综合性,每一篇课文都是一个载体,向学生传递着道德、知识与美。在教学过程中,各学科元素就会自然融入,形成向内融合的跨学科学习活动。以四年级下册第三单元《绿》为例。《绿》是现代诗人艾青创作的一首现代诗,用丰富的想象写尽绿色。这首诗读起来朗朗上口,极富节奏感。作者表达独特,写了大自然的景象,也写了自己的感觉,给读者留下了丰富的想象空间,充满画面感。教师可以尝试融合音乐和美术的学科知识来进行教学:

(1)用“旋律线”感受诗歌的节奏。

师:请你读读诗歌的第3节,这一节好听在哪里?(句子字数相同,句式整齐,其中还有反复出现的词语。)

师:你们的音乐老师还给了我一个法宝,她说只要看了这幅图,就更能明白这一段好听的秘密了。(出示)你看懂了吗?这是旋律线,前三句的旋律是相同的,最后一句稍有变化。

师:谁来用这样的旋律读给大家听?

(生读)

师:整齐当中蕴含着变化,像歌曲一样,悦耳动听。我们一起来,一边画旋律线一边读。

(2)用声音去绘画。

师:朗诵艺术家王苏说过,我们要学会用声音去绘画。接下来,请大家自由朗读第2~5节,用声音去展示艾青笔下的画面,一会儿选择你觉得最有画面感的一节跟大家分享。

(生分享朗读第2节)

师:第2节让你眼前出现了怎样的画面?

(生交流)

师:请你来朗读,同学们闭上眼睛感受。他的声音让你看到那幅画面了吗?

(生读)

师:同学们,声音就像画笔,可以重,可以轻;可以硬,可以软;可以快,也可以慢。你们能试着通过声音的变化表现这不同的色彩吗?

诗歌的节奏感和画面感是比较抽象的概念,结合音乐教学中旋律线的知识,美术教学中用笔的特点,调动学生的想象,在边读边画旋律线,边读边感受声音变化的过程中,直观、形象地体会诗歌的节奏感和画面感。

像这样的例子还有很多,如:六年级上册《月光曲》一文可以与音乐学科融合,设计“用联想的文字描写一段音乐”的活动;习作六“学写倡议书”可以与道德与法制学科融合,设计“文明校园,从我做起”倡议活动。四年级上册习作“写观察日记”,可与科学学科融合,设计“观察绿豆发芽过程,写观察日记”活动;第八单元中《王戎不取道旁李》《西门豹治邺》《扁鹊治病》《纪昌学射》等四篇课文可以改编成课本剧,在“校园戏剧节”这一学习情境中完成创编、表演等一系列学习活动,实现与信息、艺术等多学科的融合。

向内融合的跨学科活动从教材出发,以语文实践活动为核心,其他学科为辅助。学生在综合运用多学科知识解决实际问题的过程中,不断地强化和丰盈个体语言经验。在语言发展的基础上,学生的思维能力、审美创造、文化自信也在此过程中得以实现。[2]

2.向外拓展

2022年版课标指出,跨学科学习需要“围绕学科学习、社会生活中有意义的话题,开展阅读、梳理、探究、交流等活动,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高语言文字运用能力”。围绕家庭生活、校园生活、社会生活的话题式学习,没有教材作为依托,学习活动的设计需要依据学生所处的学段学习目标,参考其他学科标准的要求,考虑可拓展的学习空间,属于向外拓展式的跨学科学习活动。向外拓展式跨学科学习可以形成以下两种活动设计思路:

(1)校本课程式活动设计。

这类活动服务于学校的校本课程,体现了浓厚的学校文化特色,常常运用于各类学校节日。与语文学科相关的校园节日通常包含戏剧节、演讲节、读书节、文化节……这类校园节日面向全校学生,不仅要横向考虑学科间的融合,还要纵向设计适合不同年级学生特点的活动。(见表1)

活动主题涵盖了音乐、科学、历史、地理、美术等多学科的内容,展示方式上又包含了吟诵、讲故事、演讲、绘画、视频制作等多种形式。学生在锻炼语文实践能力的同时,也全面地提升了综合素养。

(2)项目学习式活动设计。

这类活动设计类似项目式学习,围绕某一开放式任务展开,这一任务一般具有驱动性、挑战性和实践性。教师需要引导学生将这一驱动性任务拆解成若干子任务,进行语文实践活动,并借助其他多学科知识与方法综合形成方案,最终解决问题。(见表2)

项目学习式活动对学生的综合素质要求较高,在这类活动的设计上要充分考虑学生的学习体验和感受,选择适切的活动内容和方式,保证跨学科学习的实效性。活动要符合学生的心理,设置有趣味、有挑战性的学习内容,激发学生自觉参与的主动性。虽然项目学习式活动无论从学科还是素养的角度,都具有较高的综合性,但基于语文的跨学科学习,仍然是将语言的综合运用能力,以及与语言相关的实践、探究和解决问题的能力放在重要位置。

三、评价跨学科学习成效的核心:突显语言特质

在跨学科学习活动中,评价监控与介入指导必不可少。现代教学评价理论认为“评价即学习”——评价不仅是对学习的结果做出分析和判断,也决定了下一环节的学习内容和学习方法。[4]语言实践是语文跨学科学习的核心,所以评价的重心也落在对语言文字能力运用的测评上。

1.在阶段纸笔测试中考查

2022年版课标指出,“命题情境可以从日常生活、文学体验、跨学科学习,也可以从个人、学校、社会等角度设置”“跨学科学习情境侧重强调学生综合运用多门课程知识和思想方法解决实际问题”。语文日常教学中向内融合设计学习活动的方式同样可以迁移到纸笔测试中,力求体现“教—学—评”一致,以评促学,以评促教。例如以下考题:

为达到更好的宣传效果,六(1)中队为本次科技读书节设计了一张海报,大家纷纷赞叹。请你写出这张海报好在哪里。(至少写两点)(2分)

命题者创设了一个跨学科活动的情境——科技读书节,学生要对读书节设计的海报进行点评。海报图文并茂,学生既可以结合美术学科的知识,对海报上的图画内容、构图进行点评;也可以结合语文学科的知识,对海报上的宣传语进行评价。此题综合了语文、美术、科学等学科领域的内容,考查了学生以语文学科为基础,综合运用多学科知识、思维解决问题的能力。[6]

2.在过程性评价中展示

因跨学科学习具有较强的过程性和探究性,其评价也应重视过程性和表现性。课标建议可以设计综合的学习任务,如诵读、演讲、书写展示、读书交流、戏剧表演、调查访谈等,也可通过观察报告、实验报告、研究报告等评价学生跨学科学习的阶段性成果。教师要特别关注学生在语言表达层面和语言交际层面的表现,及时接收学生在语言实践能力上的反馈。评价标准的设置要匹配学习内容和活动的设计,力求让“教—学—评”保持一致性。在跨学科活动中,评价标准应该前置,这样有利于教师带着标准思考教学活动,让教学效果更清晰有效。学生的自评和互评是跨学科学习最主要的评价方式,教师和学生也可邀请相关学科教师以及家长和社会人士参与评价。(见表3)

参考文献:

[1]郭华.课标修订新亮点:跨学科主题学习[J].小学教学研究2023(01):1.

[2][4]吴丹丹. 梳理与探究,推动学生个体语言经验的提升[J].小学语文教学.2023(7-8):36-40.

[3][6] 郑国民,李宇明.义务教育语文课程标准(2022年版)解读[S].北京:中国教育出版传媒集团,高等教育出版社,2022(7):217-218.

[5]吴丹丹.走向情境化:小学语文纸笔测试命题的探索[J].语文教学通讯.2022(9):58-60.

(作者单位:南京外国语学校仙林分校小学部)

责任编辑 吴丽萍