以“学生提问”撬动真实的语文学习

作者: 施煜华

教学目标:

1.通过基于学习单的课前独立预学,认识“箩、航”2个生字,会写“懂、兰”等10个生字和“桂花、懂得”等4个词语。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文 ,了解桂花给“我”带来的回忆。

3.通过组内共学、探究深化等语文学习活动,体会作者借桂花表达的感情。

课时安排:第1课时。

教学过程:

一、借助学习单,提出有困惑的真问题

语文课堂唯有真正唤醒、激发学生强烈的问题意识,高品质的语文学习才有可能发生。为了更好地了解学生独立面对文本时可能存在的真实困惑,鼓励学生提出属于他们的真问题,笔者基于语文社会化学习的基本流程,围绕字词识记、课文疏通、文意理解等基本模块,进行了学习单(扫描二维码查看)的设计,引导学生先基于学习单独立展开语文学习,并提出在独立研究中面临的真困惑、发现的真问题。

学习单

事实证明,基于学习单中的学习目标,在学习任务中相关语文学习任务链的指引下,学生通过默读课文、理解生字词、疏通文本、圈画批注等语文学习活动,在对课文有了一定的学习、感悟、理解的基础上,提出了大量有价值、有思维含量的真问题。这些问题中,有对“桂花”“摇桂花”的好奇,有对作者琦君的不解,有对题目的推敲,也有对文章内容、情感表达的困惑,还有对作者遣词用句的探寻。这些问题的提出,既让教师对学生真实的阅读体验、学习困境有了真切的把握与体察,更为教师基于学生真实问题展开富有针对性的语文教学提供了可靠依据与资源,让语文学习真正朝向因学生的困惑而教、为学生的需求而教打开。

《桂花雨》部分小组原始提问:

2组1号:为什么母亲会说“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”?

2组2号:第4、第6两个自然段中的“浸”字意思一样吗?

2组3号:作者主要写桂花香,桂花雨写得不多,可题目为什么叫“桂花雨”?

2组4号:第4自然段里的“摇”为什么要加双引号?

6组1号:桂花树样子笨笨的,为什么作者偏偏喜欢桂花?

6组2号:第4自然段中的“浸”能不能换成“弥漫”?

6组3号:摇树上的桂花是一件普通的事,为何作者特别喜欢?

6组4号:为什么课文的题目叫“桂花雨”?

……

二、基于深度对话,荐举典型性的好问题

语文社会化学习的第二个模块是组内共学。这一环节的语文学习,教师选择暂时离席,学习的机会完全交给学习共同体。基于学习单相关学习目标与学习任务的指引,在组长的组织和带领下,在全体组员的通力协作下,学生将完成持续10~15分钟的组内共学。在这一过程中,不同的学生将呈现对于课文字词、文本内涵、情感体验的不同理解和把握,大家相互对话、深度互动,有表达、有倾听、有质疑、有回应。通过深度对话与协商,大家相互启发、相互完善、取长补短、求同存异,完成对文本意义的建构。当然,在组内共学的最后,学生还需要将其独立研究时提出的问题与同伴共享,并在力所能及的范围内,相互答疑、相互支持,努力就同伴的困惑给出各自的理解和帮助。

在此基础上,大家再通过问题诊断、问题筛选、问题举荐等环节,努力推选出心目中最有价值的一个问题作为小组的典型问题,提交到全班,作为课堂后半程的讨论话题。

这些小组提出的问题,有些是组内共同答疑时仍未获解的困惑之问,有些是大家一致认为最有价值的好问题,也有些是大家普遍比较关心的典型性问题。无论如何,这些问题的最终呈现,既代表了社会化学习“个体间对话的暂时结束”,同时也意味着以组际之间深度互动为特征的“群体间对话的隆重开启”。面对组内深度对话和协作后仍未获解的真实困惑,面对大家普遍关注而未完全找到答案的典型疑虑,学生的学习热情将再次被点燃,基于小组提问的面向全班的探究深化环节,将正式拉开帷幕。

三、基于逻辑线,确立有结构的问题链

对于各小组推荐的问题,课堂上,需要教师基于单元语文要素和本课教学目标,迅速对各小组推荐的问题进行分类和梳理,并遴选出最关键、最核心、最易于引发学生深层次语文学习的核心问题。这样做,有利于教师理清相关问题之间的逻辑关联,把握问题的序列,为后续的探究深化环节做好准备,确立师生共同学习的课堂流程与结构。

《桂花雨》一课中,笔者发现上述小组提问呈现出典型的“两主多辅式”结构,即有两个关于文章主要内容、情感表达的主问题,并有多个与之相关的问题。于是,笔者进行了如下教学安排:

1.快速浏览各小组提出的问题,你能理解这些小组所提问题的意思吗?

2.有些问题看起来不同,但细细揣摩,你会发现其实可以归为一类。试着对这些问题分分类,你分类的标准和理由是什么?

学生结合以往的学习经验,从内容理解、情感表达、写作手法三个维度,对问题进行了排序。教师结合学生的分类,稍加引导与点拨,形成了如下问题排序:

1.母亲说的“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”是什么意思?

2.作者主要写桂花香,桂花雨却写得不多,可题目为什么叫“桂花雨”?

3.为什么“摇桂花”对作者来说是件大事?

4.为什么杭州的桂花香气比故乡的浓,而母亲却更喜欢故乡的桂花?

5.桂花只在秋天开,可第6自然段为什么说“全年,整个村子都浸在桂花的香气里”?

6.摇树上的桂花是一件普通的事,为何作者特别喜欢?

7.为什么母亲说杭州的桂花再香也比不上家乡的桂花?

8.作者既然喜欢桂花,为什么说它又笨又小?

9.在作者的故乡有很多与桂花相关的活动,作者为什么不一一写具体呢?

通过这样的问题解读、梳理、分类、排序,本堂课探究深化环节的学习结构就清晰地呈现了出来。我确定了以“作者主要写桂花香,桂花雨却写得不多,可题目为什么叫‘桂花雨’?”为1号核心问题,以“为什么母亲说杭州的桂花再香也比不上家乡的桂花?”为2号核心问题,其余问题为辅助,在“两主多辅式”的问题链中,组织全班展开深度探讨。以核心问题撬动课堂深度学习,从而以点带面、由主引辅,在师生、组际之间的对话、互动与碰撞中,既解决各学习小组的困惑,又融入语文学习活动,达成语文学习目标,深化语文理解与思维。

四、基于问题链,规划深层次的学习线

“探究深化”是语文社会化学习的核心环节,是教师基于各学习小组提出的核心问题,对学生语文学习展开有效引领、推动与提升的过程。在这一过程中,需要学生参与到对相关问题更广范围、更高层次的讨论对话中,并通过师生、生生、组际的交流助推学生的思维由模糊走向清晰,由单一走向丰富,由浅薄走向深入,从而实现语文核心素养的发展。

结合本单元的语文要素与单元学习目标,基于遴选出的两大核心问题及相关子问题,我对探究深化环节进行了这样的安排(第一课时拟重点解决第2小组的问题):

1.问题初探:我们先来看第2小组的问题:作者主要写桂花香,桂花雨写得不多,可题目为什么叫“桂花雨”?这组同学关注了桂花香和桂花雨,是不是文章写桂花香比较多,而桂花雨写得不多?

(1)课堂预设:学生会回到课文去寻找相关文字、语句,支持自己的发现。

(2)追问引导:你们是从哪儿发现的?引导学生发现,作者与桂花的三件事中,都有对桂花香的描写。而桂花雨只集中在文章的第5自然段。从而既初步回应了小组提出的核心问题,又引导学生对整篇课文的脉络进行了整体梳理。

2.问题深究:

问题1:作者是怎样描绘桂花香的?

(1)课堂预设:学生可能会从家乡与父亲赏桂花、儿时村子里弥漫的桂花香、杭州小山上的桂花香等几个方面,表达自己的发现和感受。

(2)追问引导:围绕两个“浸”字,全班交流、分享,同伴进行补充。教师引导学生体会,第一个“浸”字,侧重于从空间这个维度,表达整个乡村都沉浸在桂花浓郁的香气中,可以用“香漫四野”来概括。而第二个“浸”字,则侧重于从时间这个维度,表达乡村一年四季都被桂花的香气所萦绕,可以用“香贯四季”来概括。

(3)语文实践:结合学生对两个“浸”字的思辨和讨论,教师引导学生通过读一读、品一品等语文学习活动,深入品鉴语言文字,感受作者对桂花浓浓的喜爱之情。

问题2:作者通篇都在表达桂花之香,只在第5自然段描绘了桂花雨,为什么课文的题目不是“桂花香”,而是“桂花雨”呢?

(1)课堂预设:学生可能会从摇桂花时的场景、人物、情感等几个维度,给出自己或小组的理解。

(2)追问引导:桂花雨为什么会成为作者童年时那么难忘的事?仅仅是因为好玩吗?还有哪些原因,使桂花雨在作者心中如此难忘?通过追问,引导学生感悟“桂花雨前的期待”“桂花雨中的快乐”“桂花雨后的向往”,从而理解为何描绘桂花雨的笔墨不多,但作者却以“桂花雨”作为标题的内在原因。

(3)语文实践:结合学生的回答,教师通过引导学生朗读、表演、品课文插图等,感受作者的快乐;围绕“抱着”“纷纷”“满头满身”感受桂花小而密,多而香,这是一场美好、甜蜜的雨;通过抓住“要来台风了”“缠”等细节,体会等待的焦灼;通过母亲与邻里的交往、制作桂花美食等,感受桂花雨的背后是浓浓的乡情。从而引导学生体会,桂花的香只是课文的明线,而隐藏在桂花香背后的,是作者童年摇桂花时丰富的、曲折的、生动的情景,是作者真挚的、浓烈的情感。

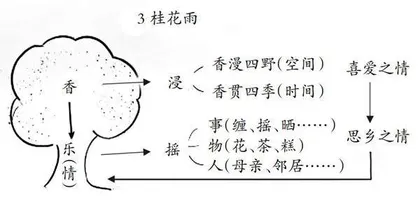

(4)总结提炼:这篇课文看似是在写桂花的香,写作者对桂花香的喜爱,实则通过“摇桂花”这一独特的画面和场景,将故乡的“物”——桂花、桂花树、桂花茶,故乡的“人”——母亲、邻居、孩子,故乡的“事”——摇桂花、做桂花美食等,巧妙地融入其中,从而在“物—人—事”三者的整体互动与交融中,展现出作者对故乡真挚而浓烈的感情。进而引导学生体会,课文通篇刻画桂花香,表达的是对故乡桂花的喜爱之情,而通过描绘摇花乐,表达的是作者对以桂花为代表的故乡更深厚的思乡之情。桂花香只是课文的一条明线,而隐藏于文本之内的,则是以桂花雨为代表的情感暗线。

至此,结合学生的交流、朗读、表演,再结合教师的追问与总结,师生共同从桂花之“香”、摇花之“乐”两个维度,完成本课的完整板书:

问题是学生语文学习的心脏。从传统课堂基于教师的提问展开课堂的教与学,到社会化学习以学生的提问为支点,全面撬动学生真实的语文学习。从表面上看,这是对语文教学逻辑的一次全面切换,从更深层予以审视,它更像是对语文课堂开展的一次改革。真实的语文学习,应该做到因学而教、据学而教。通过鼓励学生提出属于个体的原生性问题,进而引导他们在学习共同体中通过相互的对话与协作,在完成初步的答疑解惑后,生成并涌现具有群体意义的典型性问题。通过对学生原生性问题与群体性问题的审视,教师可以更好地洞悉学生语文学习的盲点、困点和痛点,并以此作为教学的基点,从而实现语文课堂从“为教而教”转向“为学生的需求而教”的转变,以此激发学生的语文学习动力与活力。

当然,如何将学生提出的问题转化为具体的语文学习活动、语文学科实践,让语文社会化学习探究深化环节以学生提问开始,但最终落脚在语文学习与实践中,我们还需要进行更多的探索与研究。

(作者单位:江苏南京市海英小学)

责任编辑 郝 帅