小学语文教研员听评课专业知识运用案例分析

作者: 蔡春龙

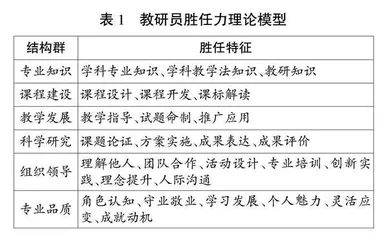

评课是教师自主建构和专业发展的活动,是一种依据课堂教学实例进行对话、反思与研究的专业行为。专业,是有标准的,其核心是“特定服务”和“专业知识技能”。教研员在基础教育领域专门从事教学研究、指导、服务等工作,听评课是教学指导的重要内容,其胜任力将直接作用于教学一线教科研行为。专业知识是教研员胜任力的重要组成部分,是教研员从事教研工作所需掌握的系统化知识体系,它和课程建设、教学发展、科学研究、组织领导和专业品质共六个维度构成教研员的胜任力理论模型[1](见表1)。教研员胜任力理论模型显示,教研员专业知识包含“学科专业知识、学科教学法知识、教研知识”三个部分。2019年11月教育部出台《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》界定了教研员准入的五个基本条件,其中第3条提及的“遵循教育规律和学生身心发展规律”和第4条提及的“具有扎实的教育理论功底”,均涉及教研员的专业知识。

听评课作为教研员直接且频繁的工作,“指导”具体表现为课堂教学指导,在诊断、交流、合作活动中,提炼总结有效教学的经验,同时通过对话交流,分析、研究、解决教学问题。大多数教研员来自一线教师群体中的业务精干型或专家型教师,具备较为扎实的专业知识,具有一定的教学水平,能及时发现课堂教学问题,归因分析并提出令一线教师信服的问题解决方案。新手和专家的区别主要在于专业知识、问题解决的效率和洞察力三个方面,“专家比新手(同样也是在专长领域里)有更大的可能找到新颖和适当的解决问题的方法”[2] 。理解教材需要学科专业知识,使用教材需要学科教学法知识,教研活动的开展需要教研知识。专业知识的运用决定了听评课的质量。

一、听评课要遵循知识逻辑,关注教学知识的科学性

知识都具有符号、逻辑和意义三重结构和属性。知识的逻辑维度回答的是“知识怎么来”,是知识产生和获得的方法、策略、路径、过程。违背知识的逻辑,就不可能获得正确的知识。

如课程标准在第一学段“识字与写字”中要求“认识常用汉字1600个左右”,需要教学的知识是1600个左右常用汉字,“汉字以形音相似、形义相似以及形义、形音之间关联的相似性为纽带,建构了形音义三者有机统一的文字系统”(戴汝潜2022)。需要掌握的水平是“认识”,看到汉字字形符号会认会读、知道意思。笔者曾听过一节识字课,一年级上册拼音第9课学习“奶奶”的“奶”这个字时,教师让学生分享识记“奶”字的方法。一个男生交流道:“我昨天晚上看了中央电视台《探索发现》节目,介绍埃及的金字塔,里面有很多木乃伊,所以我读到‘奶’字,就想起一个女的木乃伊,浑身缠满绷带一摇一摆地走出来。”这个男生边说边模仿木乃伊走路,惹得其他同学哈哈大笑。教师说:“你的方法真有趣,能联系电视节目中的木乃伊来识字。”作为听课的教研员如果具备“奶”字的汉字学知识,知道“乃”的本义是女性乳房,后来假借为其他意思,人们就给其加意符“女”造“奶”字表示本义。而“木乃伊”是音译词,“乃”在本词中只表音,没有字义。任课教师没能发现学生认识“奶”字的错误,肯定的评价强化了学生的错误认知。

小学语文学科专业知识,除了有字、词、句等义务教育阶段现代汉语知识、阅读和写作的基础知识和基本能力外,还有高等教育阶段对应小学语文学科的知识和能力(包括中外文学史,现代、古代汉语补充知识、文学概论、儿童文学等)。[3]教学四年级下册《猫》时学生交流仿写:“我家的小狗性格实在有些古怪。说它老实吧……说它贪玩吧……它要是高兴……要是不高兴……它胆子小……又那么勇猛……”教师评价:“写得真好,写出了你家小狗的特点。”老舍笔下的猫,不是在写动物和它客观的属性,而是赋予了人情味的文学意象,表达了对自由自在、无拘无束、随心所欲的生命的喜爱。《猫》是一篇经典散文,作者在“这一篇”散文中所传达的独特经验,也可以分为 “语文经验”和“人生经验”。[4]每只猫狗的性格都是不同的,每个人对猫狗都有独特的感受,学生迁移“语文经验”的同时,也迁移了老舍对猫个人的人生经验,表达的并非是自己个人的人生经验。

上述两个案例,教学内容存在知识性错误,如果教研员的语文学科专业知识不够完善就可能导致无法在听评课中及时发现问题,教学指导服务的质量也就难以保证。

二、听评课要遵循教材逻辑,关注教学目标的准确性

教材是依照课程标准编写、系统反映学科内容的教学用书,是课程的核心教学材料,也是教师教授、学生学习的基本依据和主要工具。教材不是学科内容的简化或复制,而是以学科体系再造的学科材料,这些学科材料按学科要素以一定的顺序排布形成教材结构,学科要素、学习材料和编排结构共同组成教材系统。教材系统遵循系统论逻辑,整体作用、等级结构、时序演变等是其主要特征。如选文在教材中充当重要要素发挥节点的独特功能,和学习要素、其他学习材料按一定时间和难度顺序编排形成学段、年级、单元等结构,整体实现语文学科育人功能。教材的逻辑维度回答的是“教材是按什么编的”,课标解读、教材及其编排意图解读,直接影响教学目标的制订,其涉及小学语文课程与教学论的知识和能力,也是小学语文学科专业知识的组成部分。

四年级下册《短诗三首》之《繁星(七一)》教学中有个仿写创编环节,学生即兴创作小诗:“这些事——/是永不漫灭的回忆;/清晨的教室/黑板的前面/读书的声中。”学生机械模仿冰心的小诗,不具备“月明的园中、藤萝的叶下、母亲的膝上”系列意象所营造的诗歌意境美。王荣生在《语文科课程论基础》中将教材选文的类型划分为“定篇”“例文”“样本”“用件”四种类型,界定了选文这种学科材料的功能及教学实施要求。该课选文属于“定篇”,教学目的是让学生学习经典文本的丰厚蕴含,了解和欣赏经典选文本身。该选文作为学生初次学习(教材编排的时序节点)狭义的现代诗,其功能主要是认知和理解现代诗(教材编排现代诗学习材料系统中节点的独特功能)。教师将其当作“样本”来教学,显然不理解教材的编排意图,对现代诗写作手法的迁移运用超出了学生已有的知识及鉴赏水平。

教学六年级上册第五单元习作单元课文《盼》,师生通过学习总结写人物心情的“内心独白直接写心情、动作神态侧面写心情、天气描写烘托心情”等方法并迁移运用到小练笔中。这些描写心情方法的习得与运用,适用于四年级上册习作“我的心儿怦怦跳”。六年级这一习作单元语文要素是围绕中心意思选取材料,《盼》一课紧扣“盼”这个中心,具体写了多个事例,构成心情曲线,推动情节发展,是四年级“通过多种方法写心情”技能练习的螺旋上升,课时教学目标是学习“通过多个事例写心情”,教师对教材编排系统的层级结构认知不清晰,导致教学目标产生偏差。

对教材的理解及应用必须基于标准。教研员对课程标准的要求、教材的要求、学生学习水平提升的要求必须清楚知晓,才能理解教材系统的逻辑,指导教师制订精准的教学目标展开教学。

三、听评课要遵循学习心理逻辑,关注学习发生的过程性

语文学习既有生理机制又有心理机制,是一种复杂的活动。学生个体学习语文的心理过程,直接影响语文学习的结果。学习心理的逻辑回答的是“学生是怎么学的”,不同的学习理论有不同的解释。行为主义、认知主义、建构主义三种学习理论,分别提出反应增强的学习观、知识获得的学习观和知识建构观。教研员听评课时考虑影响语文学习的内部因素和外部因素,反思课堂教学是否遵循识字、阅读、写作、听话说话学习心理,是否尊重学生学习的性质、过程和规律,课堂学习过程中语文学习是否真正发生。

三年级下册《守株待兔》寓言教学,要求读寓言故事,明白其中的道理。初读课文整体感知后进入文本细读环节,教师请学生说说对宋人的评价。学生回答“宋人真傻”,教师追问:“从哪些词句读懂的?”学生交流“因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑”。学生尝试用自己的话说这两句古文的意思后,教师追问:“那你读懂了这则寓言要告诉我们的道理了吗?”该生说出寓意后,教师问其他学生:“你们读懂了吗?”得到学生点头的反馈后,读懂寓意的教学环节结束。该环节中学生用“意会”理解寓意,理解的程序性知识(方法)隐藏在学生个体已会的知识结构中。布鲁纳的教学结构原则提示,应把教学内容转化成学生易于理解、学习的形式,使之掌握理解的基本结构。教师并没给学生提供外显的、清晰的形成理解寓意的基本方法结构,学生难以将学到的理解寓意方法运用到本课课后阅读链接《南辕北辙》的寓意理解中。教研员若具备阅读心理结构中“图式”理论知识,就能在听评课中指导运用“故事图式”,抓住寓言故事的“目的—方法—结果”等要素的分析与梳理,引导学生整体感知后,直接提取宋人的“目的”以及“结果”,推论造成宋人事与愿违的“方法”,再借助“我想对他说的话”表述寓意。(见表2)这个方法程序及其迁移运用,可以借助思维导图让这一学习过程清晰化,让学生经历读寓言明道理的阅读理解过程。

表2

六年级上册《狼牙山五壮士》“走上绝路”部分,课文写道:“为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:‘走!’带头向棋盘陀走去。”教学时教师引导:“假如你是班长马宝玉,你会选择走哪一条路?”一个男生不假思索地说:“棋盘陀。”教师请学生有感情朗读这句话,学生读“走!”时语气不够坚定激昂,教师继续引导:“读得更斩钉截铁一些。”学生又大声读了一遍,教师说:“读出了英雄气概。同学们一起像这样读一读。”学生读后教师小结板书“不畏牺牲,视死如归”。

《狼牙山五壮士》一文,是革命文化融入小学语文课程教材化的物化成果,以五壮士为代表的鲜活的革命人物形象,体现了崇高的革命伦理道德和革命作风、不朽的革命精神。类似的课文还有《董存瑞舍身炸暗堡》《我的战友邱少云》《军神》《青山处处埋忠骨》等。鲜活的革命人物形象,首先必须是常人,有的是人子,有的是人夫,有的是人父,因为有了革命人生观和价值观,在面对困难甚至是生死抉择时,使他们成为壮士、战神和伟人等熠熠生辉的革命英雄。课文中五位“战士”改称为“壮士”,其原因在于他们完成掩护任务后的抉择。理解这一抉择,可以指导教师运用“角色图式”设计角色体验环节,让学生联系五位战士作为父亲、儿子、丈夫等角色应尽的权利和义务,体会做出这个抉择的后果。课文中没有描写战士们面临生死抉择时的心理,因此可以让学生圈画战士做出抉择时及其面对抉择产生的后果时的言行,推论人物抉择时的心理,整合归纳出人物的人生观与价值观。在此基础上再以有感情朗读、演绎等方式解释、验证。这个学习过程,学生连贯篇章使之成为一个可理解的整体,把所理解的内容与自己的生活经验对照与结合,扩展和丰富了对“壮士”的认识,进而对“革命人物”“革命精神”进行评价,达成价值内化的“注意、反应、价值化、组织、性格化”等水平。

图式(schema)的概念最早由巴特莱特提出,他认为,图式是一个人用于同化新信息和引起信息的回忆的现有知识。后来,皮亚杰根据认知发展论的观点对图式做了进一步阐释。在此基础上,安德森、鲁梅哈特和梅耶等人从信息加工的角度对图式进行了系统研究,使图式理论日趋完善和成熟。[5]张必隐、皮连生等将图式引入语文学科教学,上述听评课案例就是将图式作为认知结构、心理模型,引导学生在阅读中同化、加工文本的新信息,使语篇衔接并连贯成为一个可理解的整体,即增生、调整或重构了文本图式,学生对照与结合自己的生活经验,达成个性化的理解。

四、听评课要遵循教学法逻辑,关注教学方式的适用性

教学法是为实现教学目的任务,教师和学生所采用的教与学统一的手段和途径。如果说知识作为学习的客体,教材作为学习的载体,学生作为学习的主体,那教学法就是联结三者的手段、程序和行为方式。教学法的逻辑回答的是“教学组织是怎么推进的”,要系统考虑教学目标设计、课程内容设计、课堂教学过程设计、课程评价设计等。不同的教学法有不同的教学组织形式和教学流程,其核心是对教与学关系的理解及运用。

有次下校调研,一位老教师认为一年级小学生入学后,第一单元应该先学习拼音而不是识字。我们随即听她执教了《ɑi ei ui》一课。下为课堂教学实录片段: