《出塞》《凉州词》《夏日绝句》(四上)教学设计

作者: 牛筱琼

《出塞》教学设计

教学目标:

1.正确识写本课生字,有感情地朗读古诗,并背诵、默写。

2.理解大意,探寻诗人的诗意联想,体会诗作表达的情感。

课时安排:1课时。

教学过程:

板块一 检测预习,正音正字

1.预习反馈,巧释诗题。

(1)投影展示学生的预习单订正,相机点拨、强调“塞”“还”“将”“教”等多音字在古诗中的正确读音。

师:同学们,通过对预习单的交流,我们知道“塞”这个字,当它表示“边界上的险要之处”的时候,读作“sài”。它在古诗中专指古代中国北方的边境地区。“出塞诗”是一种诗歌题材,主要写的是边疆地区军民生活和自然风光。

(2)指名学生朗读整首诗,读准字音和节奏。

2.教学生字,强化要点。

(1)展示古字形,强化生字识记。

师:“秦”是本课的一个生字。你知道为什么“秦”字下面的部件是“禾”吗?(出示)

(指名学生看图交流)

(2)汉字溯源,强化生字理解。

师:“秦”是一个地名,也是古代诸侯国的名字,在今天的陕西省一带。而之所以叫这个名字,是因为这里是种植稻谷的好地方。

(3)对比观察,强化生字书写。

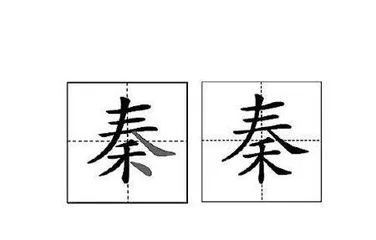

师:请你仔细观察,要写好“秦”字需要注意什么?下面两个“秦”字的写法,哪个是对的?(出示)

(指名学生汇报交流书写要点,教师相机点拨,引导学生明确因为“一字无二捺”的书写规则,“禾”的最后一捺要写成一长点。)

(4)指名学生当堂练写,相互评议。

板块二 品读感悟,探寻意旨

1.深入理解,品悟联想。

(1)引导学生自读古诗,通过问题驱动,从大处着眼,梳理作者的所见所想。

师:请你自由朗读古诗,边读边想,在这首诗里诗人看到、想到了什么?

(指名学生交流,相机点拨引导,提炼后生成板书:明月、边关、征人、飞将。)

(2)聚焦诗句的修辞,深入理解作者的表达。

师:明月、边关既是眼前之景,又是诗人联想的生发点,使他的思绪回溯到千年以前。对“秦时明月汉时关”这句诗的理解,我们不能把“明月”“边关”分开来看,应该把它们合成一句话来说。怎么说呢?这里有个小提示,请你根据字母的示意,试着说一说。(出示)

(指名学生交流诗意,知晓诗句使用的修辞手法,明确本句话的正解为:秦汉时的明月和秦汉时的边关。)

(3)聚焦诗人的联想,感悟诗作中的“发兴高远”。

师:知道了“秦时明月汉时关”的意思,你能结合历史知识和整首诗,说说诗人为什么会由当时的明月、边关,追忆起秦汉时期吗?

(组织学生讨论交流,指名回答,相互补充、优化,完善认识。)

师:秦朝修筑了万里长城抵御侵略者,汉朝的霍去病、李广、卫青等名将多次在边关平定胡人的入侵,这是诗人对国力强盛、边防巩固的秦汉时代的追念,也是诗人对历代边塞征战不断这一现实的清醒认识。想想看,同一轮明月下的边关,历经千年,上演了多少让人动容的故事?你能把这种厚重的历史感浓缩在这句诗里,读出来吗?

(指名学生有感情朗读诗句,反复体悟诗中蕴含的雄浑苍茫的意境。)

2.适时追问,激活想象。

(1)引导学生就诗句展开追问,在尝试多元解答的同时激活想象,感悟诗人的深沉喟叹。

师:读诗的第二句,引发了你的什么思考?能试着回答吗?

(指名学生围绕“万里长征人未还”进行质疑,展开想象,多角度回答。)

(2)有感情地朗读诗句,内化情感。

师:自秦汉以来,边塞征战不断,历代戍边的将士背井离乡,来到这万里之外的异域绝境为国守土,通过对“人未还”原因的讨论,我们能体会到其中浸染的边疆将士的血泪。自秦汉以来,世世代代征战不断,“万里长征人未还”的悲剧从来没有停止。这句诗表达的情感你能读出来吗?

(指名学生运用多种形式朗读诗句)

3.自读自悟,探寻意旨。

(1)引导学生自读诗句,体会诗人的言外之意。

师:怎样才能熄边烽、归戍卒,结束这“万里长征”呢?诗人给出了怎样的回答?你从中体会到了什么?

(指名学生交流汇报,结合预习所做的准备,及教师相机出示的《李广射虎》小古文,体悟作者的“隐衷”。)

(2)有感情地朗读整首诗,激扬家国情怀。

师:王昌龄的《出塞》只用28个字,就浓缩了一个民族抵御侵略者的历史与企盼,呼喊出雄浑悲壮的民族最强音。这在众多边塞诗里是“独一份”,被誉为唐代七绝的压卷之作。让我们一起通过朗读,把诗人渴望边关平定、家国统一的情感读出来。

(生朗读展示,个人读,全班齐读。)

(设计意图:第一,“诗人看到、想到了什么”这一关键问题与整首诗的解读息息相关,能充分撼动学生思维的触觉,只有深入文本,潜心会文,才能发掘诗人跨越千年的诗意联想。第二,引导学生自主质疑,结合预习和老师给出的资料相互讨论,优化完善认识,领悟诗作的言外之意。第三,读悟结合,读出层次,悟向纵深,不断激发学生与诗作、诗人的情感交融与同构。)

板块三 背诵默写,内化积累

1.熟读成诵,涵泳经典。

师:《出塞》你能背下来了吗?

(学生同桌间相互背诵,集体展示。)

2.当堂默写,强化积累。

师:《出塞》会背不难,会默写吗?

(引导学生默写古诗,规范书写,完成后相互评价、展示。)

评价要求:

同桌评一评,起评分60分。

没有错别字,加10分。

标点符号书写正确,加10分。

没有涂改、书写端正,加20分。

《凉州词》教学设计

教学目标:

1.正确识写本课生字,有感情地朗读古诗。

2.理解大意,感悟诗歌表达的情感。

课时安排:1课时。

教学过程:

板块一 分步揭题,初读感知

1.解析诗题,介绍背景。

导语:同学们,我们的汉字智慧灵秀,充满故事。瞧,这个字谁认识?对,它是“州”,原本指河川中间冲击形成的小块陆地,后用来指古代的行政区划,现在许多城市的名字中都带有“州”,比如,广州、福州、杭州、郑州、兰州等。

师:这节课我们要了解的凉州是个古老的地方,(板书:凉州)在今天的甘肃武威一带。想想看,这个地方为什么会叫“凉州”?(出示标记凉州位置的地图,略。)对照地图,谈谈你的发现。

(指名交流)

师:大家说得没错,凉州的由来的确因为这里的气候寒凉,有诗云“凉州三月半,犹未脱寒衣”。这时候,江南早已柳绿花红,莺歌燕舞,这里还是寒风阵阵,人们紧裹着厚厚的冬衣。就是这样一个气候苦寒之地,它却是连接中原和西域的必经之路,是“通一线于广漠,控五郡之咽喉”的军事要塞,历史上有许多战争因它而起。诗题《凉州词》,名为词,实为曲,许多大诗人都为它填过词,其中最为有名的当属王之涣和王翰。

2.初读古诗,正音正字。

(1)自由练读古诗,强调“葡萄”“琵琶”的第二个字读作轻声。

师:王之涣的《凉州词》同学们早已熟知,那我们就来看王翰写的这一首。自由练读这首诗,注意读准字音,读出诗句的节奏和韵味。

(指名学生朗读,指导读准字音和语调;生齐读。)

(2)识写生字,由酉字旁迁移拓展,识记一类字。

师:“醉”是本课的一个生字,它的偏旁是什么?对,它的偏旁读作yǒu。这里还有一些酉字旁的字,自己认认,看看你有什么发现。(出示)

酝酿、酩酊、酵、酣、醇、酗、醒……

(指名交流,明确“酉”字旁的字多与酒或因发酵而制成的食物有关。)

3.交流初感,疏通大意。

师:同学们,接下来请你借助注释,和同桌相互说说这首诗的意思。然后思考一个问题,这首诗描写了几幅画面?

(指名学生汇报交流,依据学生回答相机板书,明确诗中描绘了“宴饮”和“沙场”两幅画面。)

板块二 搭建意象,品读感悟

1.统整互见,还原意象。

(1)引导学生品读诗句,通过酒醇杯美想象“宴饮”之盛大。

师:我们首先来看“宴饮”的场面,读着“葡萄美酒夜光杯”,你感受到了什么,想到了什么?

(指名学生交流,教师相机补充、提升,指导学生朗读。)

(2)勾连相关古诗,让诗中的意象统整互见,丰满意象和情境。

师:这首诗开篇写葡萄酒的醇美、酒具的奢华,透过它们我们不难想见宴饮的盛大。其实,这样写的不只王翰,还有李白。(出示)

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

——(唐)李白《行路难》

兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

——(唐)李白《客中作》

(师引读诗句,生齐读。)

师:两位大诗人都是从美酒和器具来写宴会的盛大。让我们再来感受这场边塞的盛宴。

(指名有感情朗读)

2.含英咀华,明法知意。

(1)结合背景,引导学生在两首《凉州词》中实现诗歌内在精神和言语的穿越与交融。

师:同学们,这样盛大奢华的宴饮不在金碧辉煌的宫殿庙堂,不在游人如织的长安酒肆,而在遥远的边塞。边塞是什么样的?让我们到王之涣的《凉州词》中去看一看。

(引导学生互文对读,理解感悟边塞的荒凉艰苦。在两首诗的学习中,发现作家笔下不同的边塞。)

(2)通过探究性问题,引导学生深入思考,探求诗人的写作手法和用意。

师:荒凉、苦寒的边塞,将士们真能喝上这么好的酒、用上这么奢华的酒杯吗?那诗人王翰为什么这样写?

(同桌间相互讨论交流,指名汇报,师适时点拨,引导学生明确诗人对其进行的艺术化夸张,写出了边关将士的快意,即使艰苦征战也壮丽无边。)

师:这首诗中除了写“宴饮”,还写了“沙场”。“沙场”让你想到了什么?这里有一些词语,请你读一读,想象一下。(出示)

黄沙滚滚 金戈铁马 出生入死

铁骑奔突 横刀跃马 短兵相接

浴血奋战 血染沙场 马革裹尸

(指名交流,相机出示词语组块,感悟“沙场”的凶险。)

师:边塞战事不断,战争残酷无情,在战场上命悬一线的时候,将士们能“醉卧沙场”吗?更何况他们没喝到酒就出征了。

(指名交流,相互补充,优化答案;师相机点拨,引导学生联系下文,明确此处用“醉卧沙场”来指代“马革裹尸”,是为了表现边关将士们为国捐躯的视死如归,举重若轻。)

3.披文入情,诵读涵泳。

师:同学们,王翰的《凉州词》写边塞,不写大漠孤烟、边城落日;写沙场,不写白骨森森、血流成河,整首诗表现出的豪迈和洒脱,使得这首诗在唐代众多写边塞的诗中独树一帜。让我们一起有感情地朗读这首诗,读出边关将士们“慷慨赴国难,视死忽如归”的豪迈与洒脱。