《十六年前的回忆》教学及评析

作者: 聂学佳 曹龙 王艳芳

一、明确任务,明晰观点

师:同学们,今天我们继续学习第四单元,请大家一起读一读第68页第1自然段,看看这次综合性学习的目的是什么。

(生齐读)

生:通过综合性学习活动,让我们继承光荣传统,创造美好未来。

师:请同学们继续读后面的内容,看看围绕这个主题,要开展哪些活动。

生:要开展阅读分享会、制作小诗集、写一写自己的心愿。

师:本单元的学习,如果结合单元的语文要素来看,应该侧重运用哪些阅读方法呢?

生:有两个方面,一是关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质;二是查阅相关资料,加深对课文的理解。

师:那么我们就运用这两种方法走进《十六年前的回忆》,为第一项活动“阅读分享会”准备第一份交流稿吧。

师:学习之前,我们来回顾一下我们提前学的课文《为人民服务》,毛泽东用司马迁的话说明了两种不同的生死观,请一位同学来读一读。

(生读)

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。

师:这一课中的张思德同志,他是全心全意为人民服务的,他的死就比泰山还重。那么李大钊同志和张思德同志有哪些相同和不同呢?

生:工作分工不同,但都是为人民服务。

生:两人的牺牲都比泰山还重。

师:(出示《为人民服务》课后第4题)对这句话的理解,说起来似乎很轻松,可联系本单元的学习内容,如何联系,联系之后如何让你的交流稿观点更鲜明,事例更充分呢?我们一起到文中找一找依据。

二、 围绕观点,聚焦描写

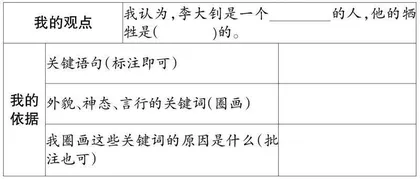

师:(出示学习单)

师:首先请同学们来看一下我们今天的学习

单,它分两个板块的内容,第一板块是“我的观点”,有了观点,还需要在文中找到依据,就是作者描写李大钊具体表现的语句,提取其中的关键词,并说出批注圈画的原因。

师:老师在课文第7自然段找到了关

于李大钊细节的描写,请同学们默读这段话,看你能不能帮助老师找到其中的关键句。

(生默读)

生:我找的是这句:“他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:‘不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的……’”李大钊的朋友应该不止一个,还有母亲也几次劝他,但是,“父亲坚决地对母亲说”中的“坚决”这个词表明了李大钊的态度,他为了革命事业是不会离开北京的,而且他自己也知道,如果被抓到了是难逃酷刑的,但他的态度仍然是坚决的。通过这句话、这个词,可以看出他是忠于革命、不畏牺牲的。

师:你帮老师找到了关键句,而且由朋友的劝说到母亲的劝说,又由句到词,读得深入,理由充分。谁来继续补充,一定要说清楚这样批注的原因。

生:我找的关键词有“轻易”和“多么重要”,这两个词能体现李大钊忠于革命。他把革命事业看得比生命还要重要,他对工作高度负责。“我是不能轻易离开北京的”,“轻易”这个词的意思是说非常容易,结合前面第一句话,“局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张”,告诉我们其实他现在离开北京,已经不算是轻易离开了,但是到现在他还说不能轻易离开,可见他多么忠于革命事业。

师:他一口气说了这么多,如果在阅读分享会这样交流,大家感觉怎么样?

生:他虽然依据的是词句,但是联系上下文,让我们的理解更深刻了。

师:也就是理解得深刻一些,分享时才能吸引听众并让听众信服。我们继续交流。

生:这句话中有两个问号,是两个反问句,我们如果把反问句换成陈述句,那就是“我经常对你说,我不能离开”。可这样一改,就缺少父亲说话时坚定的语气了。只有反问句才能突出父亲坚定的态度,无论谁劝说,坚决不离开北京。

师:原来标点符号也在表达着深刻的情感。难怪他对妻子说——

生:(神情激动地读)“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的,你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

三、依据充分,表达连贯

师:(出示交流稿纲要及评价标准)

我认为李大钊是一个__________的人,我是通过_________描写的这句话体会到的(读出来),作者用上_________(这个词语),是想让我们体会到_________。

评价标准:观点鲜明,依据准确;自然连贯,令人信服。

师:同学们,刚才大家通过关键词句,结合上下文甚至标点使用,交流了许多,现在你能不能把我们刚才交流的内容转化为这样的表达,大家先自己看一下评价标准,第一点比较简单,要求观点鲜明、依据准确;第二点很有挑战性,不但要让词句、标点、背景成为我们的依据,还要把这些内容深入地思考、综合,得出体会并自然连贯地表达出来,让听的同学感到你说得有道理,让人感到信服,你就能在阅读分享会上进行交流分享了。

师:现在请同学们就刚才交流的这处描写,

试着按这样的标准来说一说。

生:我认为李大钊是一个负责任的人。我先是通过语言描写体会到的,作者用上“坚决”这个词,让我们感受到他忠于革命。我还联系了上下文,请大家看第6自然段这句话,“才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了”。再看第8自然段的第一句:“可怕的一天果然来了。”从每句话都有的“果然”这个词,我体会到他其实已经预料到会出事的,但是他依然坚定地留在这里,让我体会到了李大钊同志把自己的生死置之度外,他对革命的忠心、热爱和不离不弃。

生:我会给他5颗星,首先他提出了自己的观点,接着联系上下文,抓住关键词语来证明了他的观点。我认为他说的很让我信服,因此我给他5颗星。

师:如果大家愿意给他5颗星,那么有没有人愿意来挑战一下6颗星,用上背景资料,让你的交流稿更有说服力呢?

生:我还从侧面描写中体会到李大钊是一个负责任、忠于革命事业的人。从他的朋友和作者的母亲一次次劝他,可他依然坚持,更加衬托出李大钊是一个很坚定的人。两个反问句的使用,我们也可以体会到李大钊意志的坚定。联系背景,我们可以知道当时很多革命党人都已经遭到了屠杀,而李大钊也已经知道自己很快就会遭到军阀的迫害,但是他依然坚守自己的岗位,留在了北京。依据这三点我们可以体会到李大钊是一个负责任、忠于革命的人。

师:大家愿不愿意多给他一颗星?

生:愿意。

师:说一说你愿意的依据。

生:他观点鲜明,还从侧面描写、标点运用和资料运用方面,印证了自己的观点,表达了自己的情感,让人更加信服。

四、深化体会,厚重依据

师:如果运用这样的方法组织语言,我们的阅读分享才会感动人。课文中对李大钊的细节描写还有很多,接下来请同学们用刚才学习的方法,每位同学最少找两处细节描写进行批注,然后小组交流,一会儿以小组汇报的方式进行,并请其他小组点评,你个人的得星就代表你小组的得星。

师:好,完成的同学现在进行小组交流。

(小组交流)

师:关于“被捕时”这个情节哪个小组来交流?

生:(小组代表汇报)我认为李大钊是一个正义凛然的人。我们从第17自然段“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理”。联系上文第13自然段,“穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。”我抓的词(短语)是“拿着手枪”,这时候“我”和父亲正躲在一间小屋里,被这些宪兵侦探和警察们发现了,而且每个人都拿着一把枪,就像被一群特种兵围在中间,普通人肯定特别的害怕,可李大钊却保持着那严峻的态度。还有第9自然段对“我”的语言描写:“什么?爹!”通过这个问号和感叹号可以看出“我”当时的惊慌害怕,这可以和父亲的表现作对比。还有第11自然段父亲“不慌不忙”地向外走去,都能体会到他的正气凛然。

师:小组内有没有人补充?

生:我感觉李大钊不仅是正气凛然的人,还

是临危不乱的人。

师:谁来评价一下?

生:我给他们四颗半星。

师:为什么要给半颗星?

生:他们的理由非常的充分,说得也很有条理,但是他把聚集的宪兵说成特种兵,我认为这个说法是不恰当的,因为特种兵在我们这个时代是维护正义的,所以我觉得他的表达不准确。

师:你座位虽然靠后,听得却很认真,思考缜密,点评到位,把掌声送给他。

(生鼓掌)

师:让我们继续来汇报——法庭上。

(生汇报,略。师相机补充李大钊狱中情形资料。)

师:同学们结合关键词以及老师提供的资

料,谈了很多,现在能不能用一段话向大家清楚地表达一下你的想法呢?

生:我认为李大钊是一个视死如归的人。联系前文第15自然段,“阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。”还有第20自然段,“我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。”阎振三的脸是苍白的,而李大钊的神情是平静而慈祥的,从这里可以看出他视死如归,即使遭受了那么多的酷刑也没有透露信息。再加上资料中,敌人拔掉他双手的指甲,他也没有向敌人供出革命者的信息。结合资料,通缉令的第一个人就是他,可以看出李大钊自己肯定也知道如果被捕了,结果肯定是死,但是他仍然态度坚定,这些都可以看出他的视死如归。

师:你的表达有条有理,令人感动,令人信服。他的神情之所以依然平静慈祥,就是因为他的心被一种伟大的力量占据着——请大家朗读第23自然段。

(生神情激动地朗读)

师:李星华也没有想到这竟是她与父亲的最后一面,让我们再来读一读这段话。

(生神情凝重地朗读)

五、回扣主题,整体升华

师:在第一课时学习的时候,我们知道中国的几代领导人都对李大钊给予了高度评价。(出示领导人对李大钊的评价,指名朗读。)

师:这是为什么呢?让我们再次回到《为人民服务》这篇课文当中。我们一起来读读这两段话。

(生齐诵)

人固有一死……为人民利益而死,就比泰山还重……

要奋斗就会有牺牲……我们为人民而死,就是死得其所。

师:结合今天学习的这篇课文,能不能再谈一谈你对这句话的理解。

生:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”联系今天这一课中的李大钊,在朋友和亲人劝他离开北京的时候,他始终想的是中国人民的利益,毅然决然地留在北京,这就是他对革命事业的忠心,即使到执行绞刑的时候,他依然平静而慈祥,因为他对于革命事业充满信心。这就印证了那句话——我们为人民而死,就是死得其所。

(生鼓掌)

师:今天这节课,我们首先用《为人民服务》中的经典语句作为观点,接着结合关键词句及背景资料来感受心目中的人物形象,支持自己的观点,然后把它转化为有理有据的一段话,初步形成阅读分享交流稿。大家可以继续运用这种学习方法,学习略读课文及“阅读材料”,甚至阅读描写革命先烈的整本书,用里面的事例继续促进对“为人民服务”的理解。

师:下课。

教学评析

基于现行教材,践行2022年版课标的理念,创造性地开展教学活动,是当下一线教师亟需解决的实际问题。聂学佳老师执教的《十六年前的回忆》,在关注不同学习任务群之间的内在联系、篇章教学作用的发挥、学生综合素养的提升方面做了有益的尝试和实质性的突破。