阅读教学中的思维训练策略

作者: 陈德兵

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)的颁布实施,思维能力培养被提高到了应有的高度,我们一线教师也对思维训练给予了应有的重视。不过,每个学段训练学生哪些思维能力,利用哪些课文来训练学生的思维能力,怎样结合课文训练学生的思维能力,课标并没有给出明确的规定或建议,这些“空白”区域,需要我们一线教师去研究和探索。笔者一直在关注语文阅读教学中学生思维能力的培养,现以统编本小学语文教科书的教学为例,谈谈自己运用过的一些思维训练策略,供大家参考。

一、浓缩

所谓“浓缩”,就是将文本内容进行高度概括,用凝练的词语或短语将其表达出来。这个(些)凝练的词语或者短语,有两个来源:一个来源于文中,需要学生在文本中寻找、比较和选择;一个来源于文外,需要学生对文本内容进行整合、提炼和概括。这样的“浓缩”策略,能较好地训练学生的逻辑思维能力、顿悟能力。比如,学习《雷雨》这一课,我们将课文分为了“雷雨前”“雷雨中”“雷雨后”三部分,也知道了雷雨每个阶段景物的特点,教学到此,学生并没有多少思维的参与,因为需要提取的信息都在文中写得清清楚楚。于是,我适时加入了“浓缩”策略:请你用一个字形容你在雷雨不同阶段的感受。学生再次走进文本,结合自己的生活经验,经过讨论和交流,决定用这三个字来分别表达自己的感受——闷、快、爽,并一一给出解释和理由。“闷”就是很压抑、很不舒服、透不过气来的感觉;“快”就是雷雨来得快,去得也快;“爽”就是特别清新、舒服、畅快的感觉。

“浓缩”不仅适合低年级,高年级运用得甚至更多。比如学习《将相和》,老师们一般满足于让学生给三个故事分别拟小标题,我在此基础上更进一步,请学生分别用一个字概括蔺相如的行为。起初,学生感到为难,我便让他们从简单的故事入手,先易后难。学生很快就对“负荆请罪”和“渑池之会”这两个故事达成共识,分别用“让”和“逼”概括,我表示赞同。但“完璧归赵”这个故事中,蔺相如用了哪一招呢?学生各抒己见,最后终于达成一致,用“骗”,蔺相如骗秦王,是一骗再骗,而且骗得理直气壮,骗得秦王无话可说。至于蔺相如为什么敢这么做,可以作为接下来讨论的话题。

二、舒展

所谓“舒展”,就是将文章浓缩的部分,通过想象和联想加以展开、还原,让文章的细节更加丰富、画面更加动人。“舒展”策略多用于古诗词、现代诗歌学习,有利于培养学生的形象思维能力。比如,学习《童年的水墨画》,三节小诗既跳跃又含蓄,那欢快的画面、喜悦的心情,可以通过“舒展”的办法获得。在教学中,我设计了一个“诗改文”的环节,即通过将原诗每小节最后两行改写成散文的形式,引导学生充分展开想象,把诗歌的画面和童年的欢乐还原出来,收到了很好的效果。

学习王昌龄的《出塞》,“秦时明月汉时关,万里长征人未还”这两句诗内涵无比丰富,同时语言无比凝练,怎样引导学生将这两句诗理解到位呢?“舒展”是不二选择。首先,引导学生这样展开想象:诗人王昌龄在一个月明之夜,登上边塞的一座城楼,会看到什么、听到什么?毫无疑问,诗人会看到一轮皎洁的明月之下,高高的城楼之上,边塞将士身穿铠甲,手握长矛,像雕像一般静静地站立着,双眼炯炯有神,注视着前方,月光洒在他们身上,铠甲和矛尖反射出银光……此情此景,不仅发生在今天,也一定发生在昨天、前天,不仅发生在如今的唐朝,也一定发生在遥远的汉朝、秦朝……月,还是那一轮月,关,还是那一座关,只是驻守边关的将士换了一茬又一茬。接着,我们把注意力放在守关将士身上,如此漫漫长夜,如此孤单寂寥,将士们坚毅果敢的外表之下,那一颗柔软的内心,又在琢磨着什么、思量着什么?毫无疑问,他们一定在思念家乡的亲人,年迈的父母,身体可还康健?辛劳的妻子,生活可还顺心?可爱的孩子,是否又已长高?……这样的思念,何止发生在今晚!再接着,我们还可以进一步“舒展”,就在守关将士思念家乡思念亲人的时候,远在万里之外的亲人呢?毫无疑问,亲人一定也无时无刻不在牵挂着出征在外的将士们,一定无时无刻不在期盼他们早日回家团聚!这样的牵挂,这样的盼望,绝对不止发生在今晚!但是,无论家人怎样盼望,等来的却是一次又一次的失望,等来的是一个个人间悲剧,因为“万里长征人未还”。这样的人间悲剧不仅发生在当下,也发生在遥远的汉朝、秦朝……经过这样一轮一轮“舒展”,学生便摸到了诗人的脉搏,随着诗人的思绪一起心跳。

三、唤醒

所谓“唤醒”,就是利用文本内容,充分激活学生的生活经验和知识积累,让学生把自己的生活经验、知识积累与文本无缝对接起来,以便更好地理解文本。比如,学习南宋词人辛弃疾的《清平乐·村居》这首词,为了正确理解这首词,就不能陷进“机械反映论”的泥淖,我坚持运用“唤醒”策略,达到了预期的效果。“茅檐低小,溪上青青草”,词人走进这个村落,看到了哪些景物?学生的认识一般都局限在“茅屋”“小溪”“青草”这三个景物上面,除了这些景物,词人还有可能看到什么?除了小草,还有大树;除了青草,还有红花;除了植物,还有蜜蜂蝴蝶、鸡鸭猫狗;除了看到的美景,还有听到的美妙声音……当学生的生活经验被唤醒后,学生的思维就挣脱了字词的束缚,“看”到了美丽的画卷。“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”,词人看到了村里的老人们聚在一起,干什么呢?学生说:老人们有的在喝茶聊天,有的在打牌玩耍,有的在哼戏娱乐……这就是一幅老有所养、老有所乐的动人画面。“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬”这四句,当然不能按照词句表面去理解,而是村里所有青壮年、小孩子劳动、活动的场面。各家各户的大孩子,随父母到地里干活,半大的孩子们力气还不够,便在家里做力所能及的家务,而那些啥也不会干的小屁孩儿呢,在村里自由自在地找乐子,何止是剥莲蓬呀,追蝴蝶、捕蜻蜓、捉知了、玩泥巴……乐子多着呢!

四、正比

所谓“正比”,就是拿事物或者事情相同的几个方面、因素进行比较,从而发现事物或事情的特别之处、不尽合理之处,然后加以改进。“正比”还可以发现事物之间的内在联系,并利用这些联系创造新的意义。如学习古诗《暮江吟》时,我突然想到前不久学过的一首现代诗《秋晚的江上》:把这两首诗放在一起学,岂不妙哉?学生熟读《暮江吟》并初步理解诗意后,我把第一单元学过的《秋晚的江上》同时呈现在屏幕上,问学生:“暮江吟,意思是不是就是秋晚的江上?”学生纷纷点头。“那么,这两首诗有哪些相同或相似之处?”学生很快找出相同点:1.时间相同;2.地点相同;3.部分景物相同;4.修辞手法相同;5.情感相同。“那么,这两首诗又有哪些不同呢?”这当然难不倒学生:1.时刻不一样;2.一些景物不一样;3.景物状态不一样;4.有的修辞手法不一样;5.诗歌的格式不一样;6诗歌的意境不一样。两首诗歌,各有各的美,各有各的韵味。最后,我请学生尝试把现代诗改成古诗,把古诗改成现代诗,真好玩!当然,玩的过程中,少不了思维的参与。

五、反比

所谓“反比”,就是拿事物或事情相对立的两个方面进行比较,从而发现事物或事情的真实状况或本质特征。如在教学《将相和》这篇经典课文时,我发现最新版教科书对“负荆请罪”这个故事做了修改,那么,这个修改好不好呢?哪个版本更能体现出蔺相如的人物形象呢?于是,我运用“反比”的策略,引导学生自己去比较、发现,最后自己做出结论。两个版本最大的差异在蔺相如对门客说的一番话里:

秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。

秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。

起初,学生对两个版本见解不一,很难达成一致。大多数学生认为后一个版本更好,因为第一个版本有“害怕廉颇”之意,有“捧着廉颇”之嫌,后一个版本把两个人合在一起说,更能体现出两个人的团结。我拿出第三个版本问学生:改成这样说如何?

秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为文有蔺相如,武有

廉颇。

学生纷纷摇头,说廉颇听到这话肯定会很生气,哪里还会来负荆请罪呢!我顺势说:那哪个版本的说法最能打动廉颇呢?学生瞬间明白,第一个版本的表达最能打动廉颇,因为这种说法里表达了蔺相如对廉颇的肯定和尊敬。在蔺相如看来,廉颇老将军才是劳苦功高的,自己从内心深处是钦佩他的,所以将廉颇的名字放在自己的前面。而廉颇也被蔺相如的这种胸襟和气度所深深震撼,认识到了自己的褊狭和意气用事,幡然悔悟,于是登门请罪。这是何等的磊落和担当!如果没有新旧版本教材的比较,

学生是很难产生这样深刻的理

解的。

六、故谬

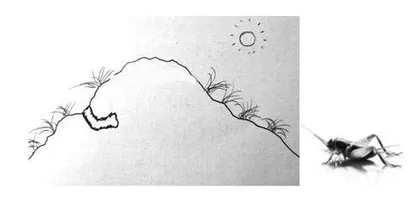

所谓“故谬”,就是故意制造谬误,让学生在文本和谬误之间进行对比,引发学生思考,指出谬误所在,并给出充足的理由,从而达到对文本的深入理解。谬误的制造要巧妙、隐蔽,不要让学生轻而易举就发现、破解。如我在执教《蟋蟀的住宅》时,根据蟋蟀住宅的特点,“精心”绘制了一幅剖面图(旁边附上了一张蟋蟀的照片),请学生作出评价。

学生经过仔细阅读、反复斟酌,一一发现了我绘制的剖面图存在的严重问题,并给出了让人信服的理由:1.洞口不安全,没有草丛遮挡;2.洞内不光滑,洞壁太粗糙;3.洞穴的方向不正确,这样遇到下雨必被淹,洞穴一定是向上倾斜的;4.洞的长度不够,洞长应达到蟋蟀身体长度的10倍左右,这个洞太浅,也不安全;5.选址有问题,蟋蟀的住宅是向阳的,图片里正好相反,背着太阳。于是,蟋蟀住宅的玄机被一一道破,蟋蟀的聪明、能干也被发现、感受,学生对这个小虫子的钦佩之情油然而生。

七、留白

所谓“留白”,就是在使用教材或教学资源设计教学活动时,特地留出一些空白之处,让学生开动脑筋去填补。学生若要将留白恰当地填补出来,必须对文本相当熟悉,且能将前后内容勾连起来,才能很好地完成任务。如教学老课文《草船借箭》时,我另辟蹊径,引入了原著第四十六回回目“用奇谋孔明借箭,献密计黄盖受刑”。不过,使用时,我将“奇”字隐去,让学生根据课文内容将这个空补起来。一个小小的“奇”字,将学生的思维全方位激活了。学生从“计谋”开始,一步步想到“阴”谋、 “智”谋、“密”谋、“巧”谋、“妙”谋,直到想出 “奇”谋。在寻觅“奇”的过程中,既要考虑这个词的词性、感情色彩,还要考虑这个字与“谋”合在一起的关系,以及回目的对仗特点,当然更要考虑整个故事中诸葛亮智慧的卓越之处、计谋的不同寻常之处。当学生填出了这个字,并能合理解释这个字的时候,我们就会发现这个留白实在留得太值得了!

学习《宿新市徐公店》这首古诗,我也用到了“留白”这一策略。在引导学生理解古诗时,我对原诗做了变形处理。第一步,将这首诗变成了六言诗:“篱落疏一径深,树新绿未成阴。童急走追黄蝶,入菜花无处寻。”第二步,将这首诗变成了五言诗:“篱疏一径深,树绿未成阴。童走追黄蝶,入花无处寻。”第三步,在学生都以为我会将这首诗变为四言诗的时候,我却将此诗变成了一首八言诗:“篱落疏疏一径深深,树头新绿还未成阴。儿童急走 追黄蝶,飞入菜花无处可寻。”不过,我特意在第三句中留出一个空来,让学生根据自己的理解去补充。学生便带着自己的理解,兴致盎然地参与到补白活动中来,既锻炼了思维,又增进了对诗句的理解。

八、重组

所谓“重组”,就是引导学生对文本进行重新排列,使其更加优化,并从中发现表达的秘妙。以老舍先生的散文《母鸡》为例,我在教学中引导学生进行了这样的文本重组活动。第一次,我请学生将课文读成11个自然段。全文原本一共有10个自然段,现在读成11个自然段,这就意味着要把其中一个自然段分为两个自然段。那么,这个自然段从哪里分最合适呢?这个活动很有意思,学生一下子就被带进了思维的旋涡。经过反复试探和商量,找到了合理答案:将课文第1自然段中的第一句划分出来,单独成段。理由呢?因为这里的第一句是一个中心句,但它“管”的不只是原文的第1自然段,而是原文的第1、2、3自然段,所以应该独立出来,不应该将它“矮化”为第1自然段的中心句。第二次,我请学生将课文再读成10个自然段。这次可不是把划分出来的第1自然段还原回去,而是找到另外两个自然段,将它们合并成为一个新的自然段。那么,应该把哪两个自然段合并在一起呢?学生

继续思考、继续探索。最后,找到正确方案:将第8自然段接到第5自然段后面。因为这两个自然段讲的都是母鸡怎么保护自己的鸡雏宝贝,区别在第5自然段讲的是白天,第8自然段讲的是

晚上。

九、齐整

所谓“齐整”,就是按照一定的标准或要求,将文本相应部分的语言文字或提炼出来的小标题、主要内容等做整齐化处理,使之看起来更准确、更整齐、更有震撼力。比如,学习《黄山奇石》时,我们将文中提到的奇石的名字全部板书在黑板上,不难发现,这些石头的名字不够整齐,有三个字的,有四个字的,还有五个字的,其中以四个字的名字居多,如“猴子观海”“仙女弹琴”等。既然如此,我们是不是可以将所有奇石的名字都改成四字词语呢?事实证明,这个想法是可以变为现实的。我们将所有四字名字拿出来,加以分析,就发现了其中命名的奥秘:前面两个字是一个名词,往往表示一个人或者一种动物,第三个字是一个动词,第四个字又是一个名词,后面两个字合起来表示“干什么”。按照这种思路,我们可以将“仙桃石”改名为“麻姑献寿”,显得更有文化味;可以将“金鸡叫天都”改名为“金鸡报晓”或者“金鸡啼晓”。结合练习题里的几张图片,我们也可以按照这种思路去给奇石命名,再展开描述。