《灯光》(六上)教学

作者: 魏星

板块一 聚焦故事,整体把握

师:灯光,生活中随处可见,但作家王愿坚笔下的灯光却有着一段非常感人的故事。(生齐读课题)这是一篇略读课文,同学们已经预习了,课文主要讲了谁,在什么特定环境下,做出一个什么样的特殊举动呢?

生:课文主要讲的是郝副营长。1947年的初秋,在一次攻打沙土集的战斗中,守敌的围墙被炸开一个缺口,突击连冲了上去,但后续部队一时找不到突破口,郝副营长为了指引部队前进的方向,用火柴点燃了书本,暴露了自己,献出了年轻的生命。

生:我来补充一下,当时后续的部队受到敌人猛烈的阻击,情况十分危急。

师:危急到什么程度?课文中有一个词语——

生:千钧一发。

师:什么是千钧一发?读读文中的句子,哪里可以看出“千钧一发”?

生:千钧的重担系在一根头发上,比喻情况十分危急。“后续部队遭到敌人炮火的猛烈阻击,在黑暗里找不到突破口,和突击连失去了联系。”“整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魆魆的围墙。”从这些语句可以看出情况十分紧急,“黑魆魆”是突出黑,找不到突破口的话,突击连和后续部队都可能遭到敌军的重创。

师:“重创”这个词语用得好!同学们,集中写郝副营长这个故事的是课文的第几自然段?

生:第3~11自然段。

师:对,第3~11自然段是一个完整的故事。

板块二 梳理探究,体会意蕴

师:同学们已经基本上读懂了。这是一篇略读课文,你觉得可以抓住什么问题深入阅读呢?

生:第3~11自然段是个完整的故事,那为什么还要写前后的“灯光”呢?

师:是啊,前两个自然段和最后一个自然段可以删掉吗?还有什么问题?

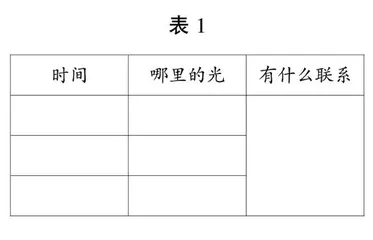

生:“灯光”在课文中出现了三次,三次“灯光”之间有什么联系呢?它们与课题又有什么关联?

师:你和编者想到一起了,

这个问题是课文导语中的问题。这篇课文写的是革命战争的故事,可直接写战争的语言不多,关于灯光的描写却很多,作者为什么这样安排呢?

师:我们先聚焦课题“灯光”。梳理是个好办法,请借助提示,在课文中批注,然后小组同学讨论一下。(出示表1)

师:同学们学得很认真!现在来交流一下。

生:开头写了天安门璀璨的灯光,这是新中国成立后北京首都的景象。作者交代是“清明节前的一个晚上”,由行人说的一

句“多好啊”,想到了郝副营长的话。第二处出现在1947年初秋的一个晚上,郝副营长看到书中插图里的电灯,说了句“多好啊”。在战斗中,郝副营长点燃了书本,“突然,黑暗里出现一星火光,一闪,又一闪”,靠着这火光照亮了部队前进的道路。结尾又回到天安门广场上的灯光。

师:郝副营长说了两句“多好啊”,他由书中插图里的电灯完全陷入到了对未来的——

生:憧憬。

师:郝副营长憧憬——

生:赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都能在那样亮的灯光底下学习。

师:郝副营长憧憬——

生:黑暗统治被推翻了,新中国成立了,人们生活在光明之中。

师:郝副营长的憧憬现在完全变成了现实。读到这里,知道题目为什么叫“灯光”了吧?

生:灯光是课文的线索,看

到灯光 — 忆起灯光 — 在灯光下想念战友,全文都与题目有关联。

生:“灯光”是实在的事物,同时也象征郝副营长的理想、精神,灯光让人心头光明而又温暖。

师:象征,这是作品重要的表现手法。

生:郝副营长在微弱的灯光下看破旧的书,被书中的灯光插图吸引着。他心中有个美好的憧憬,这个憧憬是他的信念,他坚信革命胜利后能够换来美好的生活。课文从天安门的灯光写

起,结尾又回到现实,说明战友的鲜血没有白流,郝副营长的愿望已经实现了,这灯光可以告慰战友!

师:嗯,灯光, 是信念,同时也寄托着对战友的思念。

生:作者用灯光赞美今天的幸福生活。

师:同学们在梳理中探究,

理解了灯光背后的意蕴。学语文就是去寻找最大关联、最佳关

联。弄清楚“天安门前璀璨的灯光”“郝副营长书上插图中的灯光”和“广场上微弱的灯光”之间的关联,就读懂了灯光背后的意蕴。读到这里想一想,郝副营长是一位怎样的人呢?

生:郝副营长是一位为了整体胜利而不惜牺牲自己的人。

生:郝副营长是一位追求光明、向往美好生活的人。

生:郝副营长是一位有理

想、有信念的人。

板块三 聚焦场面,感悟写法

师:《狼牙山五壮士》《开国大典》这两篇课文都运用了点面结合的写法来描写大场面。那么我们今天学习的《灯光》有没有点面结合的场面描写呢?

生:课文的第8~9自然段

描述了战斗场面,信号弹升上天空,接着就是震天动地的炸药包爆炸声,这是大的战斗场面。点的描写,就是一星火光一闪一

闪的。

师:战斗的场面往往是恢弘的,为什么聚焦“一星火光”呢?

生:课文写的是郝副营长,

点的描写就好像镜头对准了郝副营长,他高高举着点燃的那本书,在黑魆魆的环境中,这一星火光显得是多么明亮!

师:是啊,郝副营长高举燃着的书本的姿势,就像一尊雕

塑。大场面中的“点”的描写,凸显英雄的高大形象。同学们,描写战斗场面的电影,多是采用点面结合的方法。请看《金刚川》电影片段。(播放《金刚川》电影片段)看到了什么呢?

生:黑夜中,我军顶着敌人的炮火,从金刚川上的浮桥快速前进,但敌军的炮火实在太猛

了。几架敌机轰隆隆飞来,一枚枚炮弹砸向浮桥,浮桥被炸断了,好多战士滚落到冰冷的河水里。后续的部队不知道前面的桥已经断了,继续向浮桥集结。这时候,一个小分队为了转移炮火的注意,燃起了一堆火,把轰炸机引开,轰炸机对准火苗的方向疯狂地射击,几位战士都壮烈地牺牲了。

师:听出来了吗?哪个片段是点的描写?

生:几位战士为了转移炮火的注意,燃起了一堆火,接着就是悲壮的轰炸场面。

师:电影经常使用点面结合的画面来讲故事。你觉得这样表达的好处是什么?

生:能让我们整体地感受战斗的场面,同时刻画活生生的战斗英雄,觉得特别感人。

师:如果把《灯光》拍成电影,郝副营长燃的那团火,在黑夜的衬托下,是那样耀眼,那样夺目。这样的特写镜头,深深地打动了我们。(《我和我的祖国》音乐起)同学们,让我们再来读一读课文的片段,根据老师的提示读。

师:郝副营长划着一根火

柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说——

生:(读)赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多

好啊!

师:整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魆魆的围墙。郝副营长在千钧一发的关键时刻,他又划着了火柴,点燃了课本——

生:(读)突然,黑暗里出现一星火光,一闪,又一闪。这火光虽然微弱,对于寻找突破口的部队来说已经足够亮了,战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙。

师:这位年轻的战友为了让孩子们能够在电灯下学习,不惜牺牲自己的生命,他自己却没有来得及见一见电灯。事情已经过去很长时间了——

生:(读)在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。

板块四 拓展阅读,建构图式

师:王愿坚在解放战争期

间,当过战地记者,主要作品有短篇小说《党费》《七根火柴》《普通劳动者》以及电影文学剧本《闪闪的红星》。默读王愿坚的小说《七根火柴》,你觉得小说中最温暖、最有力量的画面是什么?(学生默读学习单上的小说《七根火柴》)

生:我感受最深的画面是一个红军战士把党证和夹在党证里的七根火柴交给战友,请他转交给党组织。

师:这画面就像电影中的特写镜头,谁再来交流一下?

生:这个红军战士生命垂

危,他浑身湿漉漉的,胸口和衣服一样冰冷,可是藏在腋窝底下的党证和党证里面的火柴是干燥的,“红红的火柴头聚集在一起,正压在那朱红的印章的中心,像一簇火焰在跳……”他多么需要火来温暖自己,却在临死的时候交了出去,脸上流露出笑容。

生:我觉得红军战士们燃起篝火的画面很感人。“在风雨、在烂泥里跌滚了几天的战士们,围着这熊熊的野火谈笑着,湿透的衣服上冒着一层雾气,洋瓷碗里的野菜‘咝——咝’地响着……”这是大的场面描写,呼应了前边那位战士说的:“记住,这,这是,大家的!”

师:发现了么,《灯光》和

《七根火柴》相同的地方是

什么?

生:两篇课文都有对火柴、火光的描写,它是全文的一条线索,象征着战士为了革命牺牲自我的精神。

师:嗯,象征!同学们,描写火光的文章很多,请同学们拿出学习单(见表2),快速默读冰心奶奶的《灯光》和柯罗连科的《火光》片段,想一想,这两篇文章的“光”分别传递出什么呢?

(生阅读)

生:冰心奶奶描写“初冬黎明时的灯光”,称它是“灿烂阳光的前奏”,总给人一种温暖,一种慰藉,一种希望。

生:柯罗连科笔下的火光

看似很近,却很遥远,但总是带来希望,“然而,火光啊……毕竟……毕竟就在前头!……”

师:体悟得好,这两篇作品中的灯火都有象征的意蕴。再次回到王愿坚的《灯光》上来,那灯光带着我们重温革

命岁月,感受到革命战士对光明的憧憬和向往,也感受到他们为了光明而做出的奋斗和牺牲。

(作者单位:江苏无锡市梁溪区教育局教研室)

责任编辑 张 茹