基于图尔敏论证模型的高中议论文写作教学研究

作者: 林令娟

[摘 要]新课改背景下,写作不仅涉及语言文字的运用,更指向思维的发展和提升,而议论文作为高考普遍考查的文体,更加成为语文教学的重中之重。高中阶段的议论文写作难度较大,学生在写作中面临诸多困境,如思路不清、事例引用不当、模式化严重等。基于这种情况,文章论述通过引入图尔敏论证模型,为学生的议论文写作提供有力的抓手的具体做法,以期切实提升学生的议论文写作水平。

[关键词]图尔敏论证模型;高中议论文;写作教学

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)27-0001-04

作文作为语文学科考试的半壁江山,一直是语文学科的教学重点。新课改背景下,作文可以说是体现语文学科核心素养的最佳载体,不仅涉及语言文字的运用,更指向思维的发展和提升,而议论文作为高考普遍考查的文体,更加成为语文教学的重中之重。然而,在现实的教学过程中,笔者发现部分学生虽然知道写作的重要性,却仍旧困惑于不知道写什么和怎么写,面对作文题常常陷入无从写起的迷茫。笔者针对这一问题,立足实际教学情况,尝试通过引入图尔敏论证模型给学生提供议论文写作抓手,以提升学生的议论文写作水平。

一、当前高中议论文写作教学中存在的问题

(一)教师教学方面

首先,部分教师受应试教育思想影响,容易将教学重心置于素材积累和语言锤炼之上,通常表现为要求学生分门别类积累事例,摘抄各类好词佳句、名人名言等。这种做法在一定程度上确实可以丰富学生的积累,让学生在写作时不至于无话可说,但往往也容易造成“观点加事例”模式化作文的盛行,且通常是现阶段流行什么事例,学生作文中就会出现大量同质化的事例引用。除此之外,还容易让学生认为写作就是要以“材料丰富”和“语言优美”博取高分,因而不断在材料和语言上下功夫,忽视作文的核心其实是思维和情感,从而本末倒置,难以获得高分。

其次,在传统的议论文写作教学中,并列式、层进式、对照式等议论文基础结构及其对应的不同论证方法常作为教学重点,这些有关议论文的知识性内容教学取代了写作本身的教学,教师反复强调应该怎么写,论点、论据、论证的重要性,却没有讲清楚论据该如何服务于论点,怎样论证才能体现逻辑性。笼统教学导致的后果就是学生要么因其较为枯燥而对写作敬而远之,要么陷入熟知议论文的知识却仍旧不会写议论文的尴尬境地。长此以往,学生甚至会对自己能否写好作文抑或是学好语文学科产生怀疑。这种情况无疑十分令人担忧。

(二)学生写作方面

部分学生反映自己在写作过程中最头疼的问题是看不懂材料说的是什么,不能够把握材料的话题,以致审题偏差。以2023年上海春季高考作文题的材料“有人说,所有重要的东西在很早以前就提到过了。你是否认同这一观点?”为例。部分学生在面对这一材料时,不能够理解“重要的东西”的内涵,只会从选择的立场出发,认同则用事例证明,不认同亦是如此,但又受限于“重要的东西”的涉及范围,一时间难以想出合适的事例,最终生搬硬造,闹出诸多笑话。

与此同时,部分学生也存在即使看懂了题也不知道写什么、怎么写的情况,总是感觉思绪杂乱,无从下笔,甚至在听完教师的分析、厘清自己的思绪后,还是不能有条理地表达,导致写作中出现逻辑混乱、观点片面、论据不足以支持论点等问题。这样写出的文章说理不足,没有对话题进行深入分析,给人隔靴搔痒之感。

总的来说,这些问题一方面源于学生积累不足,另一方面源于学生说理能力的欠缺,而在日益强调核心素养的当下,说理能力欠缺显得尤为严重。很多教师虽然在实际教学中充分意识到了说理不足对议论文写作的不良影响,但囿于方法缺失,难以对学生进行更好的引导。增强学生的说理能力,成为当务之急。笔者结合新课标要求以及自身教学经验,从理论层面出发,尝试运用图尔敏论证模型对高中议论文写作进行分析,以更好地培养学生的说理能力,提高学生的写作水平。

二、图尔敏论证模型的内涵及特点

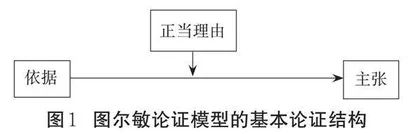

图尔敏论证模型是英国哲学家图尔敏提出的法律论证中的一种论证模型。这种论证模型包括主张(Claim)、依据(Ground)、正当理由(Warrant)、支撑(Backing)、限定词(Qualifier)和反驳(Rebuttal)六个要素。其中,提出主张是论证过程中的第一同时也是最核心的一步,唯有提出明确的主张,后续才能对相关断言或者结论加以证明;而依据则主要是为主张提供具体事实以验证其正确性,包括常识、实验数据、法律条文等,涉及范围较广;正当理由则是能够明确指出为什么依据能够支持主张的陈述。在图尔敏论证模型中,主张、依据和正当理由是基本要素,它们构成了论证的基本结构(如图1)。

[示例1]

主张:安心的卧室着火了。

依据:安心的房间里正冒着浓烟。

正当理由:浓烟是着火的主要信号。

由此可见,任何主张要想成为令人信服的断言或者结论,则必须有可以支持的依据,以及有可以说明这一依据能支持主张的正当理由。值得注意的是,这三个要素不仅是图尔敏论证模型的基本要素,而且是构成议论文论证结构的基本要素。如在日常教学中反复强调的要在事例和观点之间建立联系,本质上与勾连主张、依据及正当理由是相对应的。需要明确的是,传统的论证可能就止于强调三者的重要性,至于该如何使主张更具说服力、思辨性,则没有明确的路径,而图尔敏论证模型(如图2)在基本要素之上,同时提出了支撑、限定词、反驳这三个补充要素,由此可以很好地解决上述问题。

如图2所示,所谓的支撑即在正当理由受到质疑时,给出客观性的原则或者规律来支持正当理由的陈述;限定词则诸如“大概”“可能”等界定范围、弱化主张强度的副词;反驳则是针对论证中某些特殊情况的陈述。这三个补充要素能使主张更具逻辑性、思辨性,从而产生极强的说服力。笔者尝试用补充要素扩展上文“示例1”的基本结构。

[示例2]

主张:安心的卧室着火了。

依据:安心的房间里正冒着浓烟。

正当理由:浓烟是着火的主要信号。

支撑:因为着火通常会产生烟雾。

限定词:所以,很有可能。

反驳:除非这些烟雾是化学反应的产物。

可见经过完善,“安心的卧室着火了”这一主张变得更有说服力。图尔敏论证模型产生于图尔敏的法学实践,它的核心就是要极尽可能证明自身主张的正确性,因此为了让自身的主张能够被有效理解,图尔敏强调在言说的过程中必须具备“听众”(Audience)意识,而这恰恰与议论文的写作要求不谋而合,毕竟议论文的出现就是为了说服读者接受作者的观点。目前,高中阶段议论文写作中观点片面、论证松散、观点和事例不匹配等问题的出现,从某种程度上来说就是因为学生缺少这种“听众”意识,在论证过程中自说自话,且不深究这些言语是否具备逻辑性,能不能有效说服对方。

如果能在写作过程中时刻提醒自己要“目中有人”(针对这一话题我的主张是什么?我的理由站得住脚吗?别人会从哪些角度来反驳我?我应该寻找哪些支撑?这一结论存不存在限定范围?),那么即便语言不够精准华丽,也能够在思路贯通、逻辑严密的情况下,写出具有强大说服力的内容。因此,引入图尔敏论证模型有助于解决当前高中议论文写作中存在的问题,为学生扭转议论文写作自说自话的倾向提供有力的抓手。

三、图尔敏论证模型在高中议论文写作中的运用

图尔敏论证模型本质上是一个过程性的论证模式,即持有的主张要想为人接受,就必须有依据来支持,而依据之所以能够起到支持主张的作用,是因为正当理由具有可接受性,一旦三个基本要素都具备且自洽,那么论证过程就成立了。在这个过程中,如果正当理由遭到合理的反驳,那么就需要增加限定词,如果还存在进一步质疑,则需要再为正当理由提供支撑,由此才能形成逻辑严密的论证链条,确保论证的可靠性。这些特征对于高中议论文写作来说无疑具有很好的借鉴意义,因为议论文也需要通过层层推进的论证来证明自身观点的正确性。那么教师不妨引导学生将图尔敏论证模型迁移到议论文写作中,为学生写作议论文提供有力的抓手,促使学生解决自说自话、缺乏思辨性等写作问题。

(一)基于作文材料,明确自身主张

学生在议论文写作时思路不清的原因往往在于没有一个明确的观点。以2023年上海春季高考作文题为例。有学生的作文开篇这样写:

[例1]有人说,所有重要的东西在很早以前就提到过了。当人们遇到问题时,或许能在过往的事件中找到相似的经历或解决问题的办法。历史常常如轮回般上演,因此我们能够从先前的事件中找到解决如今所遇问题的方法。

[例2]有人说,所有重要的东西在很早以前就提到过了。要我说这过于绝对,更多的东西都在未来尚未被发掘。

不难发现,以上作文开篇要么观点不明确,要么脱离材料,文不对题。在实际的写作训练中这类问题可谓层出不穷,十分具有典型性。根据图尔敏论证模型可知,学生需要就材料表达一个明确的主张,而如果仔细分析材料,就会发现要想主张明确,就不得不解决以下问题:“重要的东西是什么?”“‘所有重要的东西在很早以前就提到过了’是否囊括了全部?会不会太过绝对?”“对于那些已经提到的重要的东西,我们又该采取什么样的态度和做法?”。对于这些问题,每个学生的回答各不相同,但所涉及的思考已经能在某种程度上帮助学生规避以上作文开篇中出现的问题,提醒学生在写作时要对“重要的东西”进行概念界定和再审视,并且使学生意识到重要的东西在过去被提及时并不是完成式的,唯有立足当下,着眼未来,那些在很早以前就提到的重要的东西才有意义。

总而言之,可基于图尔敏论证模型提醒学生在开始写作时要注意论证的核心是主张,后续的一系列论证都围绕主张展开,因此主张必须清晰明确。值得再三强调的是,只有依据“就事论事”的原则,从多角度分析材料,且不骑墙,才能持清晰明确的主张,为后续的论证做好铺垫。

(二)用正当理由激活论据,完善论证框架

图尔敏论证模型作为一个完整的论证框架,构成要素之间存在着紧密的关联,而由这些要素构成的论证程序又具有清晰的指向。在明确主张之后,需要提供相应的依据来支持主张,但这并不是指用简单的论据证明论点。在图尔敏论证模型中,必须通过正当理由构建依据和主张之间的逻辑关系,以表明从依据到主张的推论过程的合理性。如有必要,还需引入支撑,增强正当理由的权威性。

如在《六国论》中,苏洵提出“赂秦而力亏,破灭之道也”,如果用图尔敏论证模型来分析则“破灭”这一结论的依据是“赂秦”,那么正当理由则是“力亏”,“赂秦”导致“力亏”是六国破灭的原因。但是分析六国灭亡的文章不计其数,所阐述的灭亡原因也各有不同,因而并不存在苏洵的观点就是唯一准确且不容置疑的情况,苏洵本人在写作时也需要自问:“力亏”这一正当理由由什么支撑?“赂秦”是导致六国破灭的原因吗?如果不是,那该如何解释这些案例?从《六国论》后续的内容中不难发现,其实苏洵充分意识到了这些问题,只是基于当时特殊的写作背景,苏洵对依据进行了巧妙的剪裁,以达到自己真正的写作目的——呼吁“为国者无使为积威之所劫哉”。

由此可知,在写作时不能单靠事实论据的简单罗列或事理论据的简单阐述去论证一个观点的正确性,而应该通过对论据的进一步分析阐述去体现二者之间的逻辑关系,基于论证过程本身的严密自然而然产生说服力。与此同时,正当理由既为“正当”,也就是说它本身是符合基本的逻辑关系的,如果学生能够熟悉常用的逻辑推理方法,包括演绎推理、归纳推理、类比推理和因果推理等,那么在搭建联通依据和观点的桥梁时,就会更加游刃有余。

值得注意的是,尽管笔者再三强调图尔敏论证模型对于完善论证框架的重要性,但是素材的积累亦不可忽视。学生在积累素材时,可以进行分门别类的整理,如个人经验、权威人士的经验和言论、科学数据等,只有积累了丰富的素材,在写作时才能够得心应手、如虎添翼。