总体国家安全观视域下自然灾害综合实践活动课程设计

作者: 李丽莎 周强

[摘 要]应对突发的自然灾害,拥有良好的灾害意识和应对策略有助于社会安全和稳定,从而进一步保障国家安全。综合实践活动课程是普通高中必修课程,也是学生喜闻乐见的课程形式。本文在国家安全观视域下提出自然灾害综合实践活动课程设计,以更好地提升学生的灾害风险防范意识和应灾能力。同时通过分析,让学生了解自然灾害对国家安全、人民生命财产安全的影响,并以社区“应灾宣传大使”的身份,为社区开展防灾减灾宣传活动,提升学生服务社会的责任担当。

[关键词]国家安全观;灾害教育;综合活动课程

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)12-0083-04

2020年10月20日,教育部颁布的《大中小学国家安全教育指导纲要》的通知指出,高中阶段,重点围绕理解人民福祉与国家关系,树立总体国家安全观。学生理解总体国家安全观,初步掌握国家安全各领域内涵及其关系,认识国家安全对国家发展的重要作用,树立忧患意识,增强自觉维护国家安全的使命感。 2017年教育部颁布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》中明确指出,综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程,课程强调学生,综合运用各学科知识,认识、分析和解决现实问题,提升综合素质,着力发展核心素养,特别是社会责任感、创新精神和实践能力,以适应快速变化的社会生活、职业世界和个人自主发展的需要,迎接信息时代和知识社会的挑战。在高中地理教学中以自然灾害为主题开展综合实践活动课程,以提高学生预防和应对自然灾害的实践能力,是从地理学科落实立德树人根本任务的重要途径。

一、总体国家安全观视域下自然灾害教育

(一)自然灾害的预防与应对教育

我国疆域辽阔,各区域自然环境千差万别,是世界上自然灾害最为严重的国家之一,具有灾害种类多、分布地域广、发生频率高、地区差异明显等特点。自然灾害防治是总体国家安全的一个重要有机组成部分,二者既密切相关又相互作用。

国家安全包含内部安全和外部安全。自然灾害及其带来的影响属于外部不可控因素。虽然人们难以控制自然灾害发生与否,但是可以通过国家应急灾害管理来提高人民对自然灾害的预防及应对意识,从而在一定程度上保障人民生命财产安全,实现国家安全。

高中生的身心发育还不成熟,在独自面对自然灾害时会感觉力不从心。学校是学生学习的重要场所,为更好地保障人民生命财产安全,培养学生的安全意识,以更好地应对突发事件,学校需要针对学生开展预防和应对自然灾害的教育。同时,学校还需要认识到学生是具有能动性的个体,他们在学习与自然灾害相关的知识和应对策略之后,面对自然灾害时,不仅更具抗灾韧性,而且能在增强社区抗灾能力上发挥重要作用。

(二)学校自然灾害教育现状

通过自然灾害教育来提高人民的灾害风险防范意识是应对自然灾害的一个重要途径。如今学校自然灾害教育以地理课中的自然灾害课程和学校灾害应急演练为主,旨在让学生了解自然灾害的成因和避灾防灾的相关措施,提高学生的应灾能力,学习形式较为单一。2017年教育部颁布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》将综合实践活动列为普通高中必修课程,以提高学生的防灾减灾意识和能力。

笔者认为,以“总体国家安全观视域下自然灾害教育”为主题开展综合实践活动课程,让学生在学习知识、进行实践活动的基础上,认识国家安全与人民福祉之间的关系,将自然灾害预防和应对的知识应用到家庭、社区的实践活动中。如此,不仅可以让学生在活动中进一步增强自己的灾害风险防范意识,将这种意识转化为行动,还可以很好地建立学生与社区之间的联系,培养学生的社会责任感。本文以此为综合实践活动课程设计理念,融合人教版高一地理必修一第六章“自然灾害”的相关内容,设计了自然灾害预防应对的综合实践活动,以期丰富高中学生综合实践活动形式,增强学生个体、家庭、社区的灾害风险防范意识和抗灾韧性,建设稳定的国家安全环境。

二、总体国家安全观视域下防灾减灾综合实践课程设计

(一)课标分析

高中阶段国家安全教育总目标:重点围绕理解人民福祉与国家关系,树立总体国家安全观。本条目标重在理解人民与国家之间的关系,认识两者是紧密联系、相互作用的有机体,从而从自身做起,维护好国家安全和国家利益。

《中小学综合实践活动课程指导纲要》总目标:学生能从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社会和自我之内在联系的整体认识,具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。本条目标重在让个人通过真实的自然或社会情境,深化社会规则体验,国家认同,文化自信,增强社会责任意识和法治观念。

《普通高中地理课程标准(2017版)》(一)必修课程1.11“运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施” 。本条重在让学生认识了解自然灾害和应对自然灾害的措施。

通过对以上三类标准的分析我们可以发现,安全教育和综合实践活动课程具有相同的价值引领,即认识个人与社会、国家之间的关系。只是综合实践活动课程侧重于在真实的环境中开展活动,获得体验,提升素养。自然灾害所反映的是自然环境,而人们应对自然灾害所体现的是人类活动。可见,以自然灾害为主题进行综合实践活动是认识个人与社会、与国家关系的有效途径。

(二)学情分析

本节综合实践活动课程安排于人教版高一地理必修一第六章“自然灾害”之后,学生已经掌握与自然灾害相关的知识,并且能够简单分析不同地区自然灾害的类型及成因。高中生具有一定的知识经验,具备一定解决问题的能力,他们处于自我同一性发展的重要时期,各种类型的实践活动是他们形成一套稳定而协调的个人价值观的重要途径。

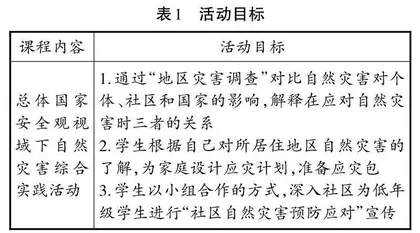

(三)活动目标(见表1)

(四)防灾减灾综合实践活动课程设计(见表2)

设计意图:通过小组合作、问卷调查的方式,让学生深入了解所生活的社区(村庄)自然灾害发生的原因、特点,自然灾害给当地居民带来的影响以及当地政府应对自然灾害所采取的措施,让学生深入生活、了解生活,提高获取信息的能力,学习对生活有用的地理。以问题为导向,让学生在思考并撰写《XXX社区(村)自然灾害调查报告》的过程中,提升信息加工处理能力,关注社会存在的问题,认识到个体、所生活的社区以及国家是紧密联系、相互作用的命运共同体。

借助问卷调查等方式在获取社区所面临的自然灾害的基础上,进一步整理资料,开展“自然灾害历险记”活动,通过与家庭成员沟通,为家庭设计防灾应灾计划,准备应灾包,将防灾减灾技能运用到实际生活中,增强个体和家庭的防灾减灾意识。

在此基础上,运用已学的与自然灾害相关的知识和技能,以社区低年级学生为对象,开展“自然灾害知识宣传”活动、社区“应灾宣传大使”活动(活动设计见表4),设计“预防和应对自然灾害”宣传海报,让学生自己动手操作,将所学知识应用实践中,提高解决综合问题的技能,培养主动服务他人、服务社会的情怀,提高社会服务能力。

(五)防灾减灾综合实践活动课程教学评价

本节综合实践活动课程的评价主要从社区自然灾害调查、“自然灾害历险记”及社区“应灾宣传大使”等几个方面进行综合评价,各个活动设计评价量化考核见表5。重在让学生通过调查的方式搜集信息,学会在解决实际问题的过程中提高个人、社会与国家之间的关系的认识,通过为家庭和社区应对自然灾害的实践,提升自身的灾害风险意识和抗灾能力。

三、总结

自然灾害的预防和应对不仅是高中地理教育的重要内容,而且是学生公共安全教育体系的重要组成部分。本文以自然灾害的预防与应对为主题,引导学生通过调查社区历史灾害,制订家庭应灾计划,进入社区与社区低年级的学生分享、交流自然灾害的预防和应对策略等,在真实的情境中强化学生的灾害风险防范意识和应对能力,为社区服务,体现责任担当。整个实践活动课程设计循序渐进,让学生从个人、家庭、社区等不同层面,在实践活动中搜集相关信息,解决问题,最终了解家乡、承担家庭与社区责任,从基层自然灾害预防与应对方面,为国家安全筑牢基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《大中小学国家安全教育指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-10-20)[2023-02-16]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202010/t20201027_496805.html.

[2] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知[EB/OL].(2017-09-27)[2023-02-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201710/t20171017_316616.html.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准:2017年版[M]北京:人民教育出版社,2018.

(责任编辑 陈 明)