初中物理思维型课堂主题探究活动的设计

作者: 游远方

[摘 要]初中物理思维型课堂是以学生为主体,以思维为主线,促进学生深度学习的课堂。主题探究活动能有效培养学生的思维能力。教师不能仅仅按照教材中的探究活动案例按部就班地进行活动设计,而应该根据学情对活动进行二次设计。教师应针对学生的认知错误和疑难习题,提炼探究主题,设计探究活动,引导学生参与探究,这样能有效纠正学生的认知错误,帮助学生突破解题障碍,使学生做到知行合一。文章举例说明如何设计初中物理思维型课堂主题探究活动,以期提高学生的科学思维水平。

[关键词]思维型课堂;主题探究活动;设计;初中物理

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)30-0032-04

《义务教育物理课程标准(2022年版)》提出“注重科学探究,突出问题导向,强调真实问题情境,引导学生不断探索,提高分析问题、解决问题的实践本领和科学思维能力,发展核心素养”[1]。科学探究是培养学生科学思维能力的有效途径。物理主题探究活动是指教师围绕某一确定的物理主题,创设情境,引导学生提出问题、设计探究方案、进行科学探究,经历知识的形成过程及思维加工过程,从而达到使学生理解知识、重构知识结构、实现思维进阶的目的。设计物理主题探究活动,需要明确探究主题,确定探究目标,并在此基础上设计探究情境、探究内容、探究方法、探究材料等。初中物理思维型课堂主题探究活动,要求学生通过观察、思考、动手操作,实现沉浸式学习。本文结合案例阐述初中物理思维型课堂主题探究活动的设计方法。

一、对教材中的主题探究活动进行二次设计

(一)分析教材中的探究活动

初中物理教材编排有一些主题探究活动。以人教版初中物理教材为例,虽然教材中的一些实验探究活动有初步的设计方案,但是教师要基于学情分析其是否能满足学生的学习需求,主要分析以下内容:

1.探究活动的情境是否贴近学生生活,能否激发学生的学习兴趣以及是否有利于学生提出问题和解决问题。创设情境的目的是引导学生在体验、感受中提出问题。真实、共情、激趣、目的明确的情境,能启发学生提出针对性的问题,作出合理的猜想和假设,促进学生更有效地解决问题。

2.主题探究活动的探究方法是否可以结合实际教学需要进行改进。对于新课标要求的一些实验探究活动,教材中提供的是初步的探究方法,因此教师要分析改进探究方法的可行性。

3.实验器材是否可以改进。教材中提供选择的实验器材是常规性器材,为使实验探究操作更方便、实验现象更明显,教师要分析实验器材是否可以改进。

通过分析,可以得出教材中的实验探究活动方案的优点与不足,在此基础上思考改进方法和措施。

(二)基于分析结果,进行二次设计

1.优化情境设计

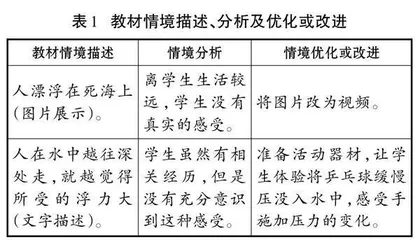

教材设计探究活动时大多是创设一个情境让学生提出问题。尽管教材提供的某些情境贴近学生生活,但由于学生在生活中没有细心观察或体验,并没有形成真正的经验。而教材中的某些情境脱离学生的生活,让学生感到陌生,故而难以引发学生提出有效问题。比如人教版初中物理教材中的“探究浮力的大小与哪些因素有关”这个主题探究活动,创设的情境有“木头是漂浮的,但是铁块在水中会下沉”“人在水中会下沉,但是在死海中却能漂浮于水面”“人在水中越往深处走,就越觉得所受的浮力大”[2],创设这些情境的目的是引导学生提出问题:浮力的大小跟哪些因素有关?笔者对这些情境的分析及优化情况进行了整理,如表1所示。

通过对教材情境的优化或改进,使学生对情境的体验由静态视觉变为视听感受;从回忆自己在水中受到浮力的感受变为现场体验浮力。对此,学生对情境的体验更深刻,获得的感性认识更丰富,同时能获取更多的思维加工材料。

2.优化探究方法

物理教材设计的主题探究活动,通常采用面向广大学生的常规的探究方法。教师要从简化实验操作、减小实验误差、增大实验效果等角度去思考改进探究方法。现以“探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系”主题探究活动为例来进行说明。

探究方法:如图1(人教版物理教材八年级下册第54页)所示,用弹簧测力计测出物体所受的重力;把物体浸没入装满水的溢水杯中,同时用小桶收集物体排开的水,并记下弹簧测力计的示数;测出小桶和物体排开的水所受的总重力;测出空小桶所受的重力;计算并比较物体受到的浮力、物体排开水的重力的大小是否相等。

分析:在用手提弹簧测力计将物体浸没水中的过程中,由于手的抖动,会造成读数不稳定,也会使物体排出更多的水。在测出小桶和物体排开的水所受的总重力后,再去测空小桶的重力,小桶会残留有水,从而会造成实验误差。

改进探究方法:如图2所示,用铁架台固定两个电子测力计,一个用于挂圆柱体,另一个用于挂小桶。首先,将挂着小桶的电子测力计校零并读出圆柱体在空气中的重力G物。然后,将溢水杯装满水后放在手动升降台上,用手旋转升降台的旋钮,使升降台抬升溢水杯,使圆柱体缓慢浸没水中,读出此时电子测力计的示数F,同时溢水杯口排出的水流入小桶,挂小桶的电子测力计可直接显示物体排出水所受的重力G排。最后,计算出浮力F浮=G物-F,与G排比较。

改进探究方法后,避免了因手抖动而导致的读数不准,同时也避免了因手抖动而溢出更多的水。此外,该方法还减少了测量空小桶的重力、计算物体排开水的重力等步骤,使实验更简便、准确、直观。

3.优化探究活动内容

教材关于主题探究活动的内容,并没有完全罗列出来,而是给教师和学生留出更多的探究空间。教师可根据学情,有针对性地调整探究内容,以满足学生的学习需要。例如,“探究影响滑动摩擦力大小的因素”这个活动,教材给出的方案是探究滑动摩擦力的大小与压力及接触面粗糙程度的关系,并没有提供探究滑动摩擦力的大小与物体运动速度、接触面积大小关系的实验方案。教师应根据学情考虑是否将这些内容加入探究活动中,以使学生经历更为完整的探究过程,丰富关于滑动摩擦力的知识。

又如人教版初中物理教材“探究浮力的大小与哪些因素有关”这部分内容,教材设计了探究浮力的大小与物体浸没的深度的关系、探究浮力的大小与排开液体的体积的关系、探究浮力的大小与液体密度的关系三个探究活动。在引导学生完成这三个探究活动的基础上,教师可以补充一个探究活动:“探究物体从空气中到浸没水中的过程中浮力的变化情况,并在坐标图中表示出来。”这个探究活动可使学生对浮力与浸入液体的体积及浸没深度的关系有一个动态、直观的认知。

4.优化探究器材

初中物理教材中的一些主题探究活动使用的是传统的实验器材。比如“探究平面镜的成像特点”及“探究凸透镜成像的规律”使用明火蜡烛。而明火蜡烛产生的黑烟会对环境造成污染,而且蜡烛长度变短会影响实验效果。若将明火蜡烛改为电子蜡烛或电子光源,则既可重复使用,环保,且物体大小不变、亮度稳定。又如“探究水沸腾的特点”用的是实验室温度计,如果改用电子温度计,可以获得更直观、准确的数据。

二、针对学生的认知错误设计主题探究活动

学生在生活中结合自身经验形成了一些错误的感性认识。例如认为机械功率大做功就多、在水中下沉的物体不受浮力、物体的速度大惯性就大、冬天呼出的“白气”是气体等。教师围绕学生的认知错误设计主题探究活动,让学生经历活动过程,可以帮助学生有效改变这些错误的认知,从而建立正确的物理观念。

[例1]

学生错误观念:在水中下沉的物体不受浮力。

确定探究主题:探究在水中下沉的物体是否受到浮力。

设计探究方案(见表2):

通过实验,学生认识到物体在水中下沉时,弹簧测力计的示数变小,说明在水中下沉的物体受到了浮力。

[例2]

学生错误观念:两个不同规格的实验室小灯泡串联或并联工作时,电阻小的小灯泡亮度大。

确定探究主题:比较两个不同规格的实验室小灯泡串联或并联工作时的亮度。

设计探究方案(见表3):

学生通过动手实验和理论计算,深入理解了两个小灯泡串联或并联时的亮度取决于其实际功率。串联时,电阻小的小灯泡实际功率小,亮度较暗;并联时,电阻小的小灯泡实际功率大,亮度较亮。

三、设计主题探究活动解答疑难习题

对于一些较难理解的习题,学生难以分析其物理量的变化过程。如果将这类疑难习题转化为真实的实验情境,学生就可以直观地观察物理量的变化过程,从而应用物理知识解决实际问题。教师可针对习题的情境、条件及问题,提炼探究主题,设计主题探究活动,引导学生通过探究实践获得习题的答案及对相关知识的理解,进而达到知行统一的目的。

[例题1](2021年广东省中考物理第7题)小明看到清淤作业人员正在将水塘底部的淤泥搬运到船上,他想:水面高度会变化吗?于是进行了探究:首先,将石块a和不吸水的木块b置于装有水的烧杯中,如图3所示;然后,将石块a从水中拿出并轻轻放在木块b上,它们处于漂浮状态,则水面高度将( )。

A.下降 B.上升

C.不变 D.无法判断

探究活动设计:

实验探究:按题目要求准备好大烧杯、长方体木块、小石块、水等实验器材。首先,将石块和木块放在水中,使之保持静止,记下此时水面的位置。然后,将小石块取出擦干,轻轻放在木块上,待它们稳定漂浮后,记下此时水面的位置。最后,观察水面位置变化,从而得到习题答案。

理论探究:小石块沉在杯底,待木块漂在水面时,石块浸在水中的体积 [V石=m石ρ石],木块浸在水中的体积[V浸=F浮ρ水g=m木gρ水g=m木ρ水];木块和石块浸入水中的总体积为 [m木ρ水+m石ρ石]。此时,将石块取出,擦干,轻轻放在木块上,待木块和石块稳定漂浮后,将木块和石块作为一个整体,这个整体浸在水中的总体积为[V'浸=F'浮ρ水g=m木g+m石gρ水g=m木+m石ρ水=m木ρ水+m石ρ水],石头的密度大于水的密度,可见将石块拿出放在木块上,它们稳定漂浮后,木块和石块浸入水中的总体积变大了,水面上升了。

以上对习题的两种探究方式中,实验探究可以让学生通过观察直观地得到答案,而理论计算可以让学生理解水位变化的深层次原因为木块和石块受到的总浮力变大。通过阿基米德原理可计算出体积变化情况,从而得出液面高度的变化情况。

[例题2](2021年广东省中考物理第2题)如图4所示是八个相同的玻璃瓶,装有高度不同的水,用筷子分别敲击瓶口,下列说法正确的是( )。

A.声音主要是由瓶内空气振动产生的

B.声音主要是由玻璃瓶振动产生的

C. a瓶的音调最低

D. d瓶的音调最低

探究活动主题:(1)探究敲装有不同高度水的水瓶的瓶口时声音主要是由玻璃瓶振动产生还是由空气振动产生。(2)探究敲水瓶的瓶口时音调高低与装水高度的关系。

选择的实验器材:智能手机(含示波软件),八个空玻璃瓶,足量的水,一根筷子。

探究活动设计1:打开手机示波软件,用筷子敲击瓶口上方空气,记下此时声音的波形图;用筷子敲击空瓶瓶口,记下此时声音的波形图;用筷子敲击装有水的瓶子的瓶口,记下此时声音的波形图。观察三种波形图,如果装有水的瓶子的声音波形图与空气的波形图很相似,说明声音主要是由空气振动产生;如果装有水的瓶子的声音波形图与空瓶的波形图很相似,说明声音主要是由玻璃瓶振动产生。

探究活动设计2:打开手机示波软件,依次敲击装有不同水量的玻璃瓶的瓶口,记录每次敲击产生声音的波形图;比较每次声音的频率高低,得出音调与玻璃瓶装水量的关系。

将习题中的问题转化为主题探究活动,使习题情境化、活动化,促使学生手脑并用。通过这样的探究活动,不但解决了题目中的问题,而且探究了与题目相关的其他问题,实现了深度学习与探究,促进了学生思维的深度发展。

在构建初中物理思维型课堂时,新课标要求的探究实验、学生的错误认知和疑难习题都是教师设计主题探究活动的资源。设计思维型课堂主题探究活动时,要做到主题明确、思维清晰,要提出有效问题,选择合适的实验器材与探究方法,并进行评价与反思,使所设计的主题探究活动更有利于培养学生的思维能力和促进学生对知识的深度理解。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.义务教育教科书 物理 八年级 下册[M].北京:人民教育出版社,2012.

(责任编辑 黄春香)

[基金项目]本文系广东省中小学“百千万人才培养工程”专项科研项目2021年度课题“构建初中物理思维型课堂的实践研究”(课题编号:BQW2021JCL023 )的研究成果。