中职计算机专业产教融合混合式教学研究与实践

作者: 秦红梅

[摘 要]在教育信息化2.0背景下,南宁市第六职业技术学校针对“产”“教”脱节、“工”“学”撞车的突出矛盾,开展了中职计算机专业产教融合混合式教学研究与实践。

[关键词]教育信息化2.0;计算机专业; 产教融合; 混合式教学

[中图分类号] G71 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2022)06-0091-03

一、研究背景

近年来,随着互联网的高速发展,特别是在国家倡导职业教育产教融合及教育信息化2.0的背景下,很多中职学校都在努力尝试通过校企合作的方式培养人才,提出了产教融合、工学结合的人才培养模式。但是,在实际操作中存在着“产”“教”脱节、“工”“学”撞车的突出矛盾,部分校企合作流于形式。企业以追求生产经营效益为目的,学校以实现学生培养目标为目的,因此要做到两者兼顾非常困难。学生到企业实习,常常采用学分置换的方法来完成成绩评定,但这种成绩评定方法存在着明显的不足。基于此,我们开展了教育信息化2.0背景下中职计算机专业产教融合混合式教学研究与实践,把混合式教学与产教融合、工学结合培养模式相结合,以有效解决校企合作中存在的诸多问题。

二、研究目标及思路

研究目标主要是基于教育信息化2.0背景,将网络平台与信息类专业课程教学深度融合,落实产教融合,构建先进、高效、实用的新型一体化“互联网+”混合式教学模式。具体思路如下:

首先,基于教育信息化2.0,校企共同开发和整合数字化教学资源,依托在线网络课程平台,建设网络课程资源库。

其次,立足实践、产教融合,校企共同重构工作过程导向的中职信息类专业课程,共同编写以工作项目为导向的新型教材,共同建设相应的混合式教学数字化课程资源库,共同实施“教学做一体化”教学。

再次,校企共同构建集线上教学、线下教学和企业实践于一体的,实现学生完整闭环学习的混合式教学模式。

最后,将线上与线下、课上与课下、理论与实践充分融合,构建先进、高效、实用的新型一体化“互联网+”混合式教学模式,在校内外推广。

三、解决的教学问题及解决方法

(一)主要解决的教学问题

1.仿真教学,“教学做一体化”,无缝对接企业岗位需求,解决“产”“教”脱节、“工”“学”撞车问题。

2.构建“线上+线下”“课上+课下”“理论+实践”的新型一体化“互联网+”混合式教学模式,解决教学资源“信息孤岛”、教学效率低下问题。

3.利用多元化智能移动终端开展教学,解决教师的“教”与学生的“学”受限于时间、空间的问题。

(二)解决方法

1.校企共同重构工作过程导向的中职信息类专业课程。以实现专业课程内容与职业资格对接为目的,校企合作共同编写课岗融合的核心教材,现已公开出版教材3本,启用校本教材2本。

2.校企共同建设混合式教学数字化课程资源库。其中的课程资源包括教材、教案、课件、评价表、试题、学生工作页、教学录屏、教学素材等。

3.校企共同开展基于信息化课程平台的“线上+线下”“教学做一体化”教学,即依托在线网络课程平台(网站课程平台+微信公众号平台),开展教学:课前学生在线上自学理论知识或操作要点;课中校内教师进行线上测评及线下授课,企业导师在线上进行实景实时教学或参与线下实践教学;课后学生在线上提交项目成果或进行自测。

四、主要成果及内容

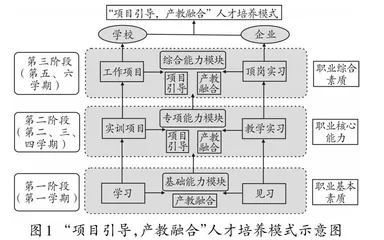

(一)校企重构“项目引导,产教融合”人才培养模式

学校与企业深度合作,按照“服务企业、适应学生”以及“学习情景与实际工作场景相一致,突出岗位技能和职业素质培养”的要求,制定岗位能力标准,并以此为依据制定全新的课程标准,构建以项目课程为主体的模块化课程体系,在课程体系建设中将“学”和“做”相融合,使学生逐步适应职业岗位要求,最终形成良好的职业能力。校企合作重构的“项目引导,产教融合”人才培养模式见图1。

该模式将学校教育与企业实践紧密联系起来,既重视理论教学和实践教学的相互融合,也注重职业素养教育的渗透,使教学内容与企业工作内容结合、教学评价标准与企业用人标准契合,以提高人才培养的质量。以计算机专业为例,该模式的具体实施见表1。

(二)校企合作编写“立足实践、产教融合,以工作项目为导向”的新型核心教材

校企立足实践、产教融合,以工作项目为导向,基于企业岗位工作流程及能力要求重新制定课程标准,整合课程内容,合作共同编写新型核心教材。

(三)校企共同建设与人才培养模式相适应的“产教融合”数字化课程资源库

校企共同建设数字化课程资源库,使每门课程的每个教学项目都有配套的教学资源库,为教师教学、学生自学提供重要参考和资源。“网页制作综合实训”课程的教学项目及配套教学资源库见表2。

(四)校企共同开展基于信息化课程平台的“线上+线下”“教学做一体化”混合式教学

校企共同开发在线网络课程平台,并将平台与信息类专业课程教学深度融合。依托在线网络课程平台(网站课程平台+微信公众号平台),学生能够实现在线移动式自主学习。

笔者所在学校的信息类专业使用校企合作编写的教材,依托在线网络课程平台,通过蓝墨云端联结线上教学和线下教学,面向2015、2016、2017、2018级学生开展产教融合的“线上+线下”“教学做一体化”混合式教学,具体设计如图2所示:

五、实践与创新

(一)教学模式创新

校企共同合作,以核心教材为主体,充分利用数字化教学资源库,依托网络课程平台,在云端联结线上教学和线下教学,构建“线上+线下”“课上+课下”“理论+实践”的新型一体化“互联网+”混合式教学模式。通过这种模式,可有效联结课堂内外,加强师生互动,激发学生学习兴趣,提高教学效率。计算机专业课程多、实践性强,在教学中应用该模式能有效解决“产”“教”脱节、“教”“学”受限于时间及空间的问题。

(二)教学内容创新

1.校企共同开展工作过程导向的课程改革,按照职业资格标准、企业岗位要求,设计课程结构和教学内容,实现教学内容与工作需求的对接。

2.校企共同实施“教学做一体化”的教学改革,将企业岗位的工作流程融入教学过程,突出学生主体地位,引导学生在“学中做”,实现教学过程与生产过程的对接。

3.校企共同建设混合式教学数字化课程资源库,共同编写适应职业发展需要的教材。

(三)教学平台创新

1.校企共同建设混合式教学数字化课程资源库,利用网络平台,整合双方资源,在平台中提供学习资料与生产实践视频,同时通过平台开展线上教学和线上测评,直接推广企业的技术,促进校企双方深度合作。

2.校企共同建设了“网页制作综合实训”“图形图像处理”“中小型网络构建与管理”“智能楼宇网络综合布线”四门核心课程的网络课程平台(网站课程平台+微信公众号平台)。该平台包括各种课程学习资源,让学生可以在线学习相关课程,还可以在线评价,在线留言,在线通过QQ、微信等联系教师,与教师互动交流。

六、效果及影响

(一)建立了中职信息类专业产教融合混合式教学模式,为中职信息类专业学生落实可持续发展搭建平台

笔者所在学校在面向2015、2016、2017、2018级学生的教学中使用该教学模式,六年多来,笔者所在学校计算机网络技术专业2000多名学生从中受益,主要表现如下:

1.学生的技能水平、综合素质显著提高。学生的职业技能考试通过率由原来的88%提高到现在的98%,学生的专业技能水平、综合素质得到了很大的提高。

2.毕业生的就业质量明显提高。毕业生就业率由原来的90%提高到了100%,专业对口就业率达到90%以上。同时,企业对学生的满意度明显提高,很多企业主动到学校招聘毕业生。

(二)中职信息类专业师资队伍业务能力及专业素质得到提升,实现自我增值

笔者所在学校信息类专业双师型教师的占比逐步提高,目前信息类专业双师型教师占比由原来的40%提高到70.59%,同时科研成果显著:2016年以来,围绕信息类专业课程改革分别完成广西区、南宁市共8个课题的研究,公开出版相关教材5本,公开发表课题相关论文23篇,编写了一整套教学实训大纲及评价标准。教师参加市级以上教学比赛获奖达30人次。

(三)发挥了校外示范和辐射作用

1.推动了中职信息类专业“项目引导,产教融合”教学改革。相关课程改革的经验在区内多所学校交流分享。基于“项目引导,产教融合”人才培养模式编写的教材、人才培养方案,开发的教学资源、网络课程平台等被南宁三职校、南宁四职校、广西物资学校等多所区内中职学校借鉴、参考、使用,同时利用送教下乡活动、教师基本功比赛、信息化大赛等对外推广。近年,计算机教师送教下乡到武鸣职校、隆安职校、横县职校、上林职校等7人次,教师参加技能大赛获奖、送教下乡等事迹多次被《南宁日报》、《南宁晚报》、八桂职教网等报道,为推动区内中职信息类专业课程改革做出了应有的贡献。

2.推动了信息化教学与中职信息类专业教学的深度融合。目前“网页制作综合实训”等四门课程的网站课程平台及微信公众号平台均已投入使用。这些平台的发布和使用为区内外中职院校师生提供了丰富的教学资源,对提高教学质量有明显的促进作用,充分发挥了其服务教学、服务地方、服务社会的功能。

(四)推进了中职信息类专业产教融合,服务当地社会经济发展

相关课程教学改革推动了中职信息类专业建设,推进了中职信息类专业产教融合,进而推动了应用型专业建设,使其紧密对接区域产业发展需求。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 秦斌.创新 实践 硕果[M].南宁:广西教育出版社,2015.

[2] 赵志群.职业教育与培训学习新概念[M].北京:科学出版社,2003.

(责任编辑 周侯辰)