“双减”背景下初中数学作业设计的研究

作者: 陈伟

[ 摘 要 ]初中数学作业设计存在的问题,主要有重数量,轻质量;内容刻板,缺乏开放性;评价单一,缺乏灵活性等.为了有效落实“双减”政策,把握好作业设计的方向,可从“以教材为依托,合理留置作业”“以激趣为导向,设计开放性作业”“尊重个体差异,设计分层作业”“完善评价体系,提高作业质量”等方面着手进行作业设计.

[ 关键词 ]“双减”;作业;评价

“双减”政策的落地,引发了广大教育工作者对作业设计的深度思考.作业是课堂教学的重要组成部分,具有检验教学成效、巩固知识基础、拓展思维、发展学科核心素养等作用[1].但仍有部分初中数学教师还没有充分认识到“双减”背景下作业设计的重要性,导致作业设计的内容缺乏精准性,无法体现作业应有的价值.

当前作业设计存在的问题

(一)重数量,轻质量

受思维定式的影响,有些教师认为作业做的越多,见识的题型越全面,知识的覆盖面就越广.在这种思想的影响下,这部分教师倡导应用“题海战术”来提高学生的学习成绩.殊不知,新课改背景下的数学教学,不再是“刷题”解决一切问题的时代,而是考查学生思维的灵活性、创新性的时代,尤其是“双减”政策的提出,将“减负增效”提到了新的高度.

部分教师在思想层面没有关注到学生的实际认知水平,将作业理解为对课堂知识再次熟化的过程,企图通过反复、大量、机械性的演练提高学习成效;还有些教师为了偷工减料,直接将良莠不齐的教辅资料作为作业,这种行为完全没有考虑到具体的学情,学生在“刺激—反应”的作业模式下,无法形成触类旁通的解题能力.

(二)内容刻板,缺乏开放性

调查发现,当前各所学校作业同质化的问题比较严重,很少有教师针对自己班级的实际情况制订个性化的作业.出现这一问题的主要原因在于集体备课的推广,致使很多学校一个年级每天布置相同的作业.事实证明,每个班的学生都有自己的特征,教师应从本班学生的特点出发,结合年级作业安排进行适当的改良,让作业与学情更匹配.

有些教师为了让学生更好地理解数学概念,想通过同类型试题的反复训练强化学生的记忆,但学生因对概念形成的背景缺乏了解,无法从深层次理解概念的内涵与外延,导致应用时错误百出.还有些教师不关注作业的层次性,要求每个学生都完成相同的作业,这种作业观导致出现“中间不生长,两头又不兼顾”的现象.

(三)评价单一,缺乏灵活性

尽管当前对学生的测评由分数转化为等级,但一些教师的作业并没有跟上学生思维发展的需求,作业评价上存在以下几点问题:第一点,仍以标准答案为评价方式,对同一个问题缺乏不同的评价策略;第二点,没有完全掌握学生的思维情况,对不同认知水平的学生缺乏最优化的评价方案;第三点,评价方式单一,无法激起学生的兴趣与潜能.“双减”背景下的作业评价应从学生的实际认知水平出发,从多维度进行多样化的评价,以提升学生思维的灵活度.

“双减”背景下作业设计的措施

(一)以教材为依托,合理留置作业

义务教育阶段的数学教学要从教材出发,体现教学的基本特征.同样,数学留置作业也应紧扣教材,紧紧围绕新课标要求把握好具体的方向.如课堂作业的布置,教师可从教材上的习题出发,从中挖掘出一些重要因素与知识本质,引导学生在举一反三中掌握解题技巧,提高解题能力,这也是充分发挥习题作用的重要因素之一[2].

值得注意的是,作业应避免完全以教师的意志为核心的情况,而应发挥学生在课堂上的主体性作用,鼓励学生积极参与到作业的设计中,进一步增强学生对知识的理解,从真正意义上巩固知识、拓宽视野、发散思维、提升能力.

案例1 “勾股定理”的作业设计.

勾股定理是数学史上一颗璀璨的明珠,它的重要性不言而喻.想要学好数学,必须深刻掌握勾股定理的应用,因此这部分内容体现了学生的思维能力,也是重要的考点之一.教师在设计留置作业时,可参考教材上呈现的经典例题,进行适当的变化,以达到巩固、提升、发散思维的作用.

问题 观察下列各组数,能作为直角三角形三条边的有( )

A.15,17,8 B.12,15,7

C.15,20,12 D.24,25,7

这是一个出自教材,而又高于教材的问题.学生只要从勾股定理的逆定理出发,就能快速判断出本题的答案.究竟该怎样快速判断三个数是不是勾股数呢?最简单的方法就是验证最大数的平方是不是与其他两个数的平方和相等.若相等,毫无疑问就是直角三角形;若不相等,则非直角三角形.

教师留置本题的目的在于发散学生的思维,考查学生对定理的掌握程度与做题时的细致程度.想要获得正确答案,必须对每一组数据进行运算、验证,本题的A,D两个选项都是正确的.

留置作业除了要避免枯燥、机械的练习消减学生的学习兴趣,还要想方设法通过多样化的作业模式驱动学生的探索欲.

以教材为依托设置作业时,教师应兼顾学生的最近发展区与知识的特征,要让学生通过有限的作业最大化地启发思维,认识知识本质,并从整体的角度完善认知结构,为形成良好的知识体系奠定基础,这也是后续学生能灵活应用所学知识解决各类综合性问题的关键.

(二)以激趣为导向,设计开放性作业

“双减”政策明确提出教师不仅要调整作业数量,还要想方设法提高作业质量.激趣启思类的作业,能激发学生的学习兴趣,能发散学生的思维,能满足学生的好奇心.反之,学生缺乏兴趣的作业是片面的、短效的,即使学生呈现出的答案没有太大问题,但久而久之,学生对待作业的态度就会大打折扣,严重的情况下还会出现厌学、抄袭等现象.

开放且有趣的作业是激活学生思维、让学生保持长久学习内驱力的关键.

案例2 “数据的收集、整理与描述”的作业设计.

本节课,教师可布置一个实践活动作业,要求学生自主设计,收集、整理数据,最后归纳整理以得到结论.

显然,这是一个典型的开放性作业,学生可利用周末进行走访与调查,呈现出各种各样的实践研究,如家庭与商业用水情况、用电情况等的比较等,有些数据在不同时间段有较大波动.从学生的调查结论来看,他们不仅顺利地完成了“数据的收集、整理与描述”的作业,还进一步强化了节约用水、用电的意识.

“双减”政策尤其强调控制作业量,但量的控制并不等同于降低效率.每一位教师都要充分认识到,任何作业的设计都应满足“减负增效”的理念,设置作业的目的既是提高学生的学习成效,又是课堂知识的拓展与延伸.

如本次实践活动的作业设计就是在学情的基础上,鼓励学生从自身的生活经验出发,自主确定研究主题,收集、整理与分析数据.这种方式不仅兼顾知识与能力的发展,还从真正意义上调动了学生的参与性与积极性,因此这是一个成功的作业设计案例.

(三)尊重个体差异,设计分层作业

学生的个体差异是客观存在的,“双减”背景下的作业设计应充分尊重学生的个体差异,通过分层作业来帮助各个水平层次的学生巩固所学知识,突破思维的障碍点,建构知识体系等[3].层次性的作业具有如下作用:①因材施教,促进学生个性化发展;②优化教学,提高教学质量,助力学生成长.

实践中,教师可从作业主体、难度、结构三个方面着手进行分层设计.对于作业主体的分层,可根据学生的实际认知水平将学生分为三个层次:思维能力强的学生为A层,占班级人数的30%左右;知识应用能力较好的学生为B层,占班级人数的40%左右;跟不上教学进度的学生为C层,占班级人数的30%左右.作业难度的分层是将作业分为基础知识巩固作业、应用能力提升作业等.

案例3 “一元一次方程的应用”的作业设计.

从作业主体的角度进行作业分层,笔者将本节课的作业进行如下设计:

1.针对C层学生

问题 一名工人准备将一根直径为90 mm的圆柱体钢材铸造成一个底面长、宽均为131 mm,高为81 mm的长方体,截取多长的圆柱体钢材合适呢?(结果保留π)

本题难度较小,哪怕是认知水平较低的C层学生也能自主获得答案.设计本题的目的主要在于夯实学生的知识基础.C层学生因经过自主解题而获得答案,会体验到学习带来的成就感,因此会对学习充满积极性.

2.针对B层学生

问题 小刚家与学校的距离是2.9 km.某天放学后,小刚从学校往家的方向走了5 min,这时他爸爸从家里出发骑车去接小刚.若小刚的步行速度为60 m/min,爸爸的车速为200 m/min,那小刚父子俩在几分钟后可以相遇?

本题难度适中,能起到夯实知识基础的作用,但也不是特别简单,对于C层学生来说确实有一定的挑战性,而对B层学生而言,这属于他们最近发展区内的问题,只要稍加思考即能获得问题的解.因此,这是B层学生巩固知识基础与提升学习成效的问题.当然,教师也应鼓励C层学生积极思考与分析本题,尽可能通过对高层次作业的思考来挑战自我、突破自我.

3.针对A层学生

问题 已知甲、乙两人的距离为25 km,若甲以5 km/h的速度向前奔跑,乙以8 km/h的速度在后面追赶,则两人距离为1 km发生在追赶后的几小时?

本题的难度明显高于前面两题,对学生的思维要求也越来越高,主要考查学生的拓展意识、知识应用能力与综合素养等.学生通过对本题的分析,一方面活跃了数学思维,提高了认知能力;另一方面培养了数学核心素养.虽然本题是针对A层学生而设计的,但也倡导其他水平层次的学生来挑战自我,以通过对问题的观察、分析与思考,拔高思维,提高解题能力.

分层作业的设计与“双减”政策不谋而合,都是让学生在有限的时间内最大化地发散思维,提高解题能力,这种作业设计方法不仅能提升作业效果,还能让学生从作业中体验到学习的成就感,从而培养学习兴趣,树立学习信心,提高学习耐力等.

(四)完善评价体系,提高作业质量

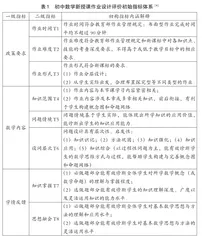

随着“双减”政策的落地,学生从很大程度上提升了数学学习兴趣与信心.教师在建构作业评价体系上也要跟上时代发展的步伐.教师应将目光聚焦到各种课型的作业上,对于不同课型应制订与之相对应的作业评价指标.拿新授课来说,作业评价需从操作性、全面性出发,观察作业设计与教学目标的匹配度,同时确保评价指标既能精准地反映出作业的个性,又能保证评价指标间的独立性等(具体见表1).

总之,“双减”政策下的作业设计应充分认识到“减负不能降量”的原则,每一位教师都应树立“用最小的成本,实现教学效益最大化”的教育理念,这也是发展学生数学核心素养的必经之路.

参考文献:

[1]吴立宝,孔颖,代俊华.“双减”背景下我国中小学作业研究的热点、演进与展望[J].天津师范大学学报(社会科学版),2022(01):50-56.

[2]王晶莹,周丹华,李想,等.“双减”背景下的家庭作业:问题回顾、作用机制分析与提质增效路径选择[J].现代远距离教育,2022(01):57-63.

[3]王钦敏,余明芳.数学思维素养深度涵育:教学的进路与方略[J].数学教育学报,2020,29(06):56-60.

[4]白露.初中数学新授课作业设计评价指标体系构建研究[D].天津:天津师范大学,2022.