核心素养视角下初中数学课堂问题诊断

作者: 聂霞

[摘 要] 没有问题的课堂是不存在的,智慧的教师不是想办法消除课堂问题,而是能对课堂上出现的问题进行准确的诊断,并找到有效的解决方法. 核心素养背景下的初中数学课堂教学有着新的内涵,在判断课堂教学是否存在问题时,需要有新的诊断视角. 实际教学时,教师可从下面三个方面进行理论层面的思考:一是课堂问题的外在表征;二是出现课堂问题的原因,尤其要梳理清晰出现问题的内在机制;三是影响初中数学课堂问题的关键要素.

[关键词] 初中数学;课堂问题诊断;核心素养

近年来,追求课堂教学的有效性,成为初中数学教学研究的一个重要抓手. 通常情况下,教师在判断课堂教学是否有效的时候,往往是从学生学习结果的角度来进行的,这样做有一定的好处——可以借助学生的学习结果(通常指解题情况)来判断学生的学习情况,从而判断课堂教学是否有效. 但是这样做也有不足之处,最大的不足就是忽视了学生的学习过程,忽视了对课堂本身的关注. 实际上,从课堂教学进程的角度来判断教学有效与否,很大程度上是看教学的过程中是否出现了影响学生学习的问题,如果这些问题存在又进一步影响了教学进程,那么课堂教学的有效性会大打折扣. 当然,没有问题的课堂是不存在的,智慧的教师不是想办法消除课堂问题,而是能对课堂上出现的问题进行准确的诊断,并找到有效的解决方法. 所以,作为一名普通的教师,如果能够面对课堂问题并进行诊断,就有可能变得越来越有智慧.

当前,初中数学教学高度重视核心素养的发展,核心素养背景下的初中数学课堂教学也有新的内涵,因此在判断课堂教学是否存在问题的时候,需要有新的诊断视角. 特别地,在核心素养的视角下对初中数学课堂问题进行诊断,能促进学生核心素养落地. 下面就这一话题,笔者谈谈自己的思考.

核心素养视角下初中数学课堂问题及其诊断的理论思考

所谓课堂教学问题,通常是指课堂教学中不成功的教学行为导致教学效果不良的问题的总称. 显然,课堂问题是影响课堂教学质量的核心,应当引起教师的关注. 从课堂问题诊断的角度来看,可以从下面三个方面进行理论层面的思考:一是课堂问题的外在表征;二是出现课堂问题的原因,尤其要梳理清晰出现问题的内在机制;三是影响初中数学课堂问题的关键要素.

就课堂问题的外在表征而言,课堂问题常常表现为教学进程无法继续. 这种情况下的课堂具体体现,就是学生在学习的过程中没有明确的目标,不知道调用哪些知识去学习,不知道思维的方向在哪里. 对教师而言,当出现课堂问题的时候,他们会感觉自身对课堂的掌控能力急剧下降,对课堂的走向没有明确的判断,容易处于一种无序的教学状态.

造成教学进程无法继续的内在原因当然需要研究,从课堂问题出现的原因即出现问题的内在机制角度来看,教师首先必须认识到课堂教学的优质、高效必须立足在及时、准确的课堂教学问题诊断之上[1]. 诊断问题课堂必须依赖于对课堂问题出现的内在机制的把握. 对初中数学学科而言,出现课堂问题的直接原因是学生在建构知识的过程中思维“卡壳”. 学生的思维之所以会巧合,除了学生自身的知识基础以及思维方式外,更重要的原因是教师的设计. 如果教师不能基于学生的认知特点去设计教学,仅凭教学目标或自己的教学期待去预设学生的学习过程,那学生在学习过程中就会出现“生成”. 当教师面对课堂上学生的生成没有有效的应对方法时,课堂问题就会显著地表现出来.

基于这样的思考,笔者认为,初中数学教师在诊断课堂问题的时候,应想方设法做到有备无患. 虽说要做到滴水不漏是不可能的,但尽可能预估影响学生学习的要素却没有那么困难. 学习心理学有一条基本理论,那就是“弄清楚学生已经知道了什么,然后去实施教学”. 只要教师基于一个新的数学知识的形成过程进行分析,就会知道这一知识的建构需要哪些知识基础,需要学生具有怎样的思维过程,然后从知识基础以及思维过程的角度切入,就能大致判断出影响学生学习的因素有哪些,从而提前猜测有可能出现的问题,做到有备无患.

核心素养视角下初中数学课堂问题诊断的案例及其分析

《义务教育数学课程标准(2022年版)》强调从会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界等角度来发展学生的核心素养. 很显然,这三个“会用”就是初中数学教学的根本目标. 在这一视野之下思考学生数学学习过程的有效性,我们发现,除了上面的分析,教师还要关注数学学科核心素养的落地过程. 由于核心素养的发展不可能脱离知识的学习,所以教师在关注核心素养落地的时候,关键是要把握在数学知识学习的过程中有哪些数学学科核心素养培育机会.

以“线段的垂直平分线的性质”(人教版数学八年级上册)的教学为例,掌握“线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等”(包括“与线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上”)是本节课教学的知识目标. 从知识发生的角度来看,线段、垂直平分线、距离等概念是形成性质理解的知识基础,这三者对绝大多数学生来说难度不大. 但是如果从逻辑推理的角度来看,学生对距离相等的直觉判断与逻辑推理之间还存在着一定的距离,所以能否想到用全等三角形来证明等量关系的存在,是能否完成逻辑推理的关键. 实际教学时可能出现的课堂问题有:

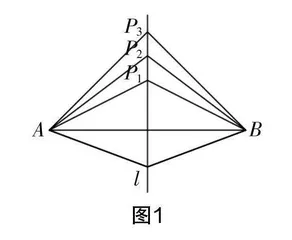

教师在最初引导学生进行探究的时候,让学生观察类似图1所示的图形,然后让学生比较线段垂直平分线上的点与线段两个端点的距离,即P,P,P到A,B之间距离的关系. 如果学生进行判断时,不能正确了解教师的意图,学生的判断就会漫无目的. 针对这一课堂问题,教师在进行矫正的时候应将学生的注意力吸引到“等距判断”这一命题上来.

除此之外,进行逻辑推理的时候,学生已经明确了自己的证明目标是“线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等”,如果学生不能将“距离相等”放到“三角形全等”的背景之下来思考,那学生的思维就会遇到阻碍. 此时,可能出现的课堂问题有两种:一是教师直截了当地告诉学生可以通过证明三角形全等的方法来证明;二是顾左右而言他,无法让学生想到三角形全等这一工具. 前一种情况会导致学生的思维过程被压缩,学生只是在教师的指令之下学习;后一种情况会导致学生的探究过程漫无目的,学生容易丧失学习兴趣. 面对这样的课堂问题,有效矫正的方法应当是:通过图示的方法,让学生注意到要证明相等的两条线段处于相对应的两个三角形中,接着引导学生关注这两个三角形,并通过直觉判断两者的关系,从而激活学生运用全等三角形这一工具.

进一步从数学学科核心素养发展的角度看,借助“线段的垂直平分线”这一研究对象,可以很好地培养学生运用数学眼光看待现实事物的习惯,利用全等三角形证明线段相等的过程,是典型的运用数学的思维思考研究对象;最终得出的线段垂直平分线的性质,则是用精确的数学语言来描述,可以培养学生的数学语言表达能力. 因此,只要解决了课堂问题,数学学科核心素养的发展就有了坚实的基础.

在课堂问题诊断的过程中实现数学学科核心素养的落地

通过上面的分析我们不难发现,在初中数学课堂上出现课堂问题并不可怕,某种程度上来说这是无法避免的客观情形,同时是教师专业成长的台阶. 认识到这些问题普遍存在,并能在课堂问题及其诊断的意识驱动之下发现问题、解决问题,是实现教师自身专业成长的有效途径之一.

站在学生的角度看课堂问题的诊断,也可以发现每一次课堂问题的发现与解决,都能铺设数学学科核心素养的落地途径. 可以说,核心素养视角下课堂教学的优质、高效必须立足在及时、准确的课堂教学问题诊断之上[2]. 课堂问题诊断是初中数学教学研究的优秀传统,历来被一线教师尤其是优秀教师所重视. 在核心素养的背景之下,关注核心素养的培育是优秀教师的重要使命,如何将核心素养的发展融合在数学知识的教学当中,本身就是一个有挑战性的课题. 当在课堂教学中回答这一课题的时候,课堂问题的出现依然是必然的,这种情况下数学教师要研究影响学生知识建构以及数学学科核心素养发展的因素,然后预设学生在学习过程、核心素养体验过程中可能出现的问题,并在教学实践中认真观察学生的学习过程,全面判断学生的思维过程,如此就更有可能捕捉到课堂问题的存在. 当这些问题进入教师的视野时,就是问题得到重视与解决之时,于是数学学科核心素养的落地,就可以在课堂问题诊断的过程中得以实现.

参考文献:

[1]何光峰. 课堂教学问题的诊断及改进建议——基于初中27节录像课的分析[J]. 基础教育课程,2014(09):45-50.

[2]李中华,孔凡哲. 数学课堂教学问题诊断与改进案例研究[J]. 中国教育学刊,2011(11):66-69.