注重“同课异构”分析,促进概念自然生成

作者: 刘真

[摘 要] 更新教育理念、提升教育教学质量是新课改对教师提出的要求,也是时代发展的必然趋势. “同课异构”如同“你有一个思想,我有一个思想,交换后每人都有两个思想”,这是一种智慧交流,具有取长补短、长善救失等作用. 文章以“偶函数”的概念教学为例,对几位教师的教学片段进行分析,并从“自然生成”的角度提出相应的改进措施.

[关键词] 同课异构;概念教学;自然生成

“同课异构”是教师间进行互动与交流的平台,也是促进教师成长的主要手段. 每一个教师受认知水平、教学经验、社会阅历等因素的影响,思维模式、教学风格都不一样,对于同一堂课的教学设计也大相径庭. 为了增强教师思维的广度与深度,可通过一些教研活动的开展,引领教师多维度感受“同课异构”的多重思维,让教师在不同教学策略与风格中汲取好的经验,以提升自身的业务水平与教学质量.

笔者在某次教研活动中,观摩三位教师的“偶函数”的概念教学后颇有感受,就此谈一些拙见.

课例展示

函数的奇偶性包含了由“形”的维度刻画函数图象的“对称性”,还涵盖了由“数”的视角刻画函数值在特定情况下具有怎样的规律特征. 本章节的教学,不仅能培养学生理解与推理的能力,还能有效渗透数形结合思想. 下文是笔者对三位教师在“偶函数”概念教学上存在的一些问题的分析.

1. 缺乏过程,直接给出定义

【教师甲的教学】

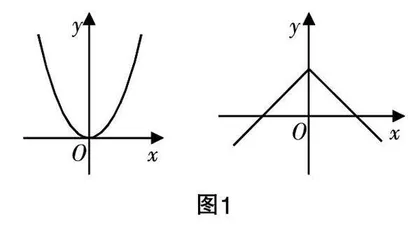

如图1所示,观察函数图象,回答以下问题:(1)两个函数图象之间存在什么共同特征?(2)观察函数值的对应表(见表1、表2),说说这些共同特征是如何体现的.

当学生表达完自己的观点后,教师甲没有与学生进行过多的互动,而是直接从“数”与“形”两个维度板书结论,并在板书的基础上,对偶函数的概念进行补充说明,学生被动接受了什么是偶函数.

板书后教师甲的补充说明:函数f(x)=x2存在f(-1)=1=f(1),f(-2)=4=f(2),f(-3)=9=f(3),我们称f(x)=x2是偶函数. 然后将偶函数的概念直接用投影的方式呈现给学生:一般情况下,若函数f(x)的定义域内的任意一个x,都存在f(-x)=f(x)的情况,则f(x)就是偶函数.

教学分析 教师甲以学生的认知经验为教学起点,自然过渡到偶函数的概念,从设计本身来看没有什么问题,但直接展示图象、给出结论、补充定义的行为则显得过于仓促,学生缺乏自主探究过程,难以从真正意义上理解什么是偶函数.

这种教学方式看似丰富——有问题的驱动、有图有表,还应用了多媒体,但缺乏师生互动与交流的过程,学生的思维未受到启发,这与直接呈现定义并无多大区别. 学生没有经历提炼定义的过程,无法从本质上理解偶函数的定义. 这种教学方式,可以称为流于形式的教学方式,与传统的“注入式”教学方式无异.

2. 忽视学情,教学起点过高

【教师乙的教学】

教师乙呈现二次函数f(x)=x2的图象后,要求学生进行短暂的观察,而后就自顾自地进行了如下讲解.

“函数图象关于y轴对称”可以从点的角度出发进行描述,即在函数图象上任意取一点P,该函数图象上必存在一点P′,点P与点P′之间是关于y轴对称的关系;也可以是在函数图象上任意取一点P,点P关于y轴对称的点P′也在这个函数图象上.

提出问题:假设点P(x,y),(1)求点P关于y轴对称的点P′的坐标;(2)此时,点P与P′的坐标具有怎样的等量关系?(3)点P与P′之间存在怎样的关系?

解析:P′(-x,y),y=f(-x)=(-x)2=x①. 因为点P(x,y)位于函数f(x)=x2的图象上,所以y=f(x)=x②. 根据①②两式可得f(-x)=f(x).

因为点P是位于函数f(x)=x2图象上的任意点,所以对于函数f(x)=x2,其定义域R内的任意实数x均存在f(-x)=f(x)的情况.

借助多媒体,展示偶函数的概念:一般情况下,若函数f(x)的定义域内的任意一个x,都存在f(-x)=f(x)的情况,则可确定函数f(x)为偶函数.

教学分析 这种教学方式从理论上来看没有问题,教师企图通过对函数图象上点与点的对应关系,引导学生发现函数的奇偶性,这种设计理念显然已经触碰到了函数的奇偶性的本质. 对于学生而言,这种教学方式需要有较高的理解能力、观察能力与抽象概括能力,才能从真正意义上领悟知识的本质.

显然,这种教学方式与学情并不相符,大部分学生的思维水平都没有达到这样一个高度. 因此,这是一种忽视学情,教师“一厢情愿”的教学方式,与学生的实际认知并不匹配,难以达到预期的教学效果.

3. 浮光掠影,忽视知识本质

【教师丙的教学】

教师丙以问题串的方式,推动学生思考:①如何基于数学语言的方式对函数对称性进行描述?②无数个点构成函数图象,那么画函数图象的对称性是否可借助“对称点”进行表达呢?③如果到函数f(x)=x2的图象上取点P(x,y),那么与点P关于x轴对称的点P′(-x,y)位于哪里?

学生独立思考,并回答问题. 对于问题③,师生对话如下:

生1:点P′(-x,y)位于函数f(x)=x2图象上.

师:对于点P(x,y)有没有特殊条件?

生2:没有,点P(x,y)只要在函数f(x)=x2的图象上即可.

师:那我们就用几何画板的演示功能,一起验证一下大家的说法是否正确.

(教师操作)

师:从几何画板的演示来看,函数f(x)=x2的定义域R内的任意实数x,存在f(-x)=f(x)恒成立的情况,我们将满足这种关系的函数称为偶函数.

(投影偶函数的概念)

教学分析 将多媒体融入数学教学中,是一种较好的教学手段,尤其是几何画板的动态演示功能,能为学生提供直观的视觉效果,让学生对知识产生更加深刻形象的认识. 但是,该教学片段,教师单凭借几何画板的演示功能展示函数的奇偶性的定义,显然不够深入,也缺乏数学教学该有的严密性.

从数学教学的角度分析,函数教学绝不可只关注部分特殊图象的浅层描述,这种浮光掠影的教学方式,不仅无法带领学生触摸到概念的本质与内涵,还难以培养学生科学、严谨的品质.

从上述三位教师的“同课异构”来看,他们对偶函数的概念教学的处理方式不一样,每一种处理方式都具有一定的合理性与不足之处,尤其是对教学细节的处理,确实存在一定的不足. 这三种教学方式,都使得偶函数概念的生成过于生硬,缺乏一种水到渠成的流畅感. 这三种教学方式,都不利于学生自主建构、领悟偶函数的本质,无法促进学生思维的理性重建.

完善设计

1. 教学分析,寻求突破

教材从“数”与“形”两个角度对函数的奇偶性的概念进行了概括,从“形”的角度来看,偶函数的图象具有关于y轴对称的特征,而奇函数的图象则具有关于原点对称的特征;从“数”的角度来看,偶函数的自变量x取一对相反数,对应的函数值相等,而奇函数的自变量x取一对相反数,对应的函数值也互为相反的关系.

于学生而言,教材只是用文字语言从“数”与“形”两个角度表述了奇函数和偶函数的概念. 单从概念出发,学生基本能从“数”的角度理解函数的奇偶性特征,但对函数的奇偶性的图象认知、符号推理与言语表达等,都存在较大的欠缺. 因此,文字定义难以激发学生对概念深层次的理解,若教师不加以引导,则学生对函数的奇偶性的认识将停留在表浅、单一的阶段.

其实,深层次理解函数的奇偶性,能让学生学会用函数来刻画这个丰富的世界,用函数来表达生活现象的一些变化规律. 同时,也能实现从局部研究过渡到整体研究的目的,为后继学习更复杂的知识奠定基础.

综上分析,“形—数—概念生成”是本节课的教学重点与难点,想要实现这一目标,并非带领学生简单地观察几个特殊图象,探寻几个特殊点间的关系,或借助多媒体进行单一的演示就能顺利完成,而是需要教师结合教学内容与学情,利用多种教学手段,引导学生由表及里、从具体到抽象,感知概念的自然构建的过程,从真正意义上领悟函数的奇偶性的本质.

这是概念教学的“多维构建”理论,是从多个维度展示概念的生成过程,可以让学生从本质上认识知识,自主抽象出概念. 常见的方法有:操作实践—观察分析—大胆想象—严谨验证—抽象概括. 此过程遵循“整体—个体—整体”与“直观—抽象”的规律.

2. 多维构建,自然生成

(1)剪纸操作,体验图案的对称性.

此过程可分两步实施:第一步,借助多媒体,展示一幅简单易操作的轴对称图形,要求学生用手中的剪刀与白纸剪出与屏幕展示相同的图案;第二步,要求学生在展示自己作品的同时,介绍剪纸的过程.

设计意图 剪纸活动的开展,会让学生自然而然地形成两大阵营“画图—剪纸”与“对折—画图—剪纸”,从对比中感知第二种剪纸方法的把握度更准确,从中体验到剪纸的对称美.

(2)亲历折纸,体验图象的对称性.

要求学生进行折纸实验,此环节分三步:第一步,教师课前为所有学生准备好关于y轴对称的函数图象;第二步,要求学生将函数图象沿着 轴进行对折;第三步,要求学生观察对折后的图象,收获感悟.

设计意图 通过动手操作,让学生直观感知图象的对称性,并充分体验位于y轴左侧的所有点,对折后都能与y轴右侧的点重合,且无一例外,反之亦然.

(3)动态演示,暴露知识本质.

第一步,在y轴左侧的函数图象上任意取三点,分别记作A,A,A,将该函数图象沿y轴对折,用铅笔对A,A,A所对应的y轴右侧的位置戳洞;分别标记为A′,A′,A′,感知A与A′,A与A′,A与A′之间相对应的关系.

第二步,把三对点分开进行分析,发现每一对点在横坐标上都是互为相反的关系,那么这些对应的点在纵坐标上又是什么关系呢?若取函数图象上的其他点,重复以上操作过程,大家所发现的规律还存在吗?

设计意图 通过折纸活动的开展,让学生对点与点的重合有直观认识,在此基础上,再引导学生将目光转移到“相对应的点在坐标上的关系”,由此获得:自变量在互为相反数的情况下,函数值相等.

此操作过程起点低、台阶小,符合学生的认知水平. 学生带着问题操作,更容易理解知识的本质,概念的生成便水到渠成. 此时,从“数”的角度刻画函数图象的特征,基本接近尾声,偶函数的定义也随着操作活动的开展而呼之欲出.

(4)提炼总结,促进概念生成.

师:通过以上操作探究,我们发现了一些量之间的关系,这些关系我们该如何用数学式来表达呢?

随着问题的驱动,无须教师过多引导,学生很快就能自主总结出偶函数的概念.

设计意图 通过教学活动的开展与操作实践,学生不仅对关于y轴对称的函数图象有了深刻形象的认识,还从宏观的角度了解到了偶函数的内涵,概念的提炼与总结顺理成章.

此教学设计,引导学生经历了“图象的重合—点的重合—点的坐标关系”的感知,偶函数的定义在逐层递进的分析中脱颖而出,这既是对学生原有认知结构中的二次函数知识的温习,又是渗透函数思想的过程,此过程对发展学生数学学科核心素养具有深远的影响.

总之,每一个概念都有自己独特的形成背景与过程,教师应站在一个宏观的角度,带领学生从多维度去观察与分析概念的本质,让概念的生成更具科学性. 同时,在教育迅速发展的今天,教师作为传道授业解惑者,应关注“同课异构”的作用,在理解教材的基础上,结合学情不断突破教材的限制,把抽象的知识具体化,让每一堂课都体现出清新自然之感,从真正意义上促进学生认知体系的发展与数学学科核心素养的提升.

作者简介:刘真(1984—),本科学历,中学一级教师,从事高中数学教学与研究工作.