落实横纵对比,立足问题本源

作者: 刘清源 黄翠莲

[摘 要] 文章立足教考衔接,以高考常见的双变量问题为例,通过横纵对比,找寻双变量问题的本质,以期抛砖引玉.

[关键词] 双变量;横向比;纵向比

新高考的推行,更加侧重学生思维的考查,使得机械式刷题失速失效,从而有效引导教学,服务“双减”政策. 高考命题严格依据高中课程标准,确保内容不超范围、深度不超要求. 基于此,教师在教学中必须做到遵循教育规律,加强教考衔接,注重通用方法,强调在深刻理解基础之上的融会贯通、灵活运用,让学生掌握原理、内化方法、举一反三,主动探究和深层次学习[1].

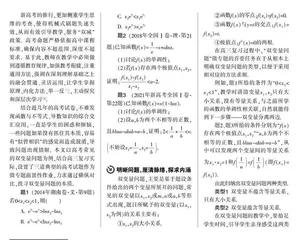

结合近几年的高考试卷,不难发现函数与不等式、导数知识的综合交汇应用,一直是学生的困惑和烦恼,一些问题如果没有抓住其本质,容易有“似曾相识”的感觉而造成混淆,导致问题出现错解. 本文以高考常见的双变量问题为例,结合高三复习实际,设置了三道典型的高考试题作为微专题前置性作业,力求通过横纵对比,找寻双变量问题的本质.

双变量问题,主要是基于题设条件给出的两个变量所展开的问题,常见的双变量以x,x或m,n或a,b等形式出现,题目所赋予的双变量(以x,x为例)的关系主要有:

夯实横向比,求同存异,形成通性通法

题1的双变量x,x只有大小关系,没有等量关系,注意到x,x的任意性与函数的单调性定义的表述相一致,教学中要引导学生去发现这个关键点.

在此立足微专题的教学特点,利用问题串的形式引导如下:

问题1:设f(x)=(0<x<1),试说明该函数的单调性.

问题2:结合单调性的定义,尝试用x,x来表示f(x)的单调性

问题3:比对题1的选项C,D,你有何发现?

预设:通过分析可知,当0<x<1时,f′(x)=<0,f(x)为(0,1)上的减函数.

所以当0<x<x<1时,f(x)>f(x),即>,即xe>xe,故选项D正确.

问题4:结合上述分析,如何处理选项A,B?

预设:通过分离变量,构造函数f(x)=ex-lnx,求导可知f′(x)=ex-,f″(x)=ex+. 当0<x<1时恒有f″(x)>0,所以y=f′(x)为(0,1)上的增函数. 当x→0+时f′(x)→-∞,当x→1时f′(x)→e-1>0,故f(x)=ex-lnx不是(0,1)上的单调函数. 所以选项A,B错误.

通过问题串把该类问题与之前所学的函数的单调性联系起来,让学生明白为什么要将x,x分离到不等式的两边后再构造函数,应用函数的单调性求解.

类型1的常见做法:题1的题设条件表述与单调性的定义相符,因此通过运算先把x,x分离到不等式的两边,再构造函数,应用函数的单调性求解.

类型2的常见做法:题2、题3的题设条件均蕴含等量关系,通过等量关系转化减少一个变量,构造函数,应用函数的单调性求解.

两题的等量关系x·x=1与f(x)=f(x)还是有所差别,前者关系式可以直接消元,后者为超越方程相对复杂,直接消元有一定难度,可以结合函数的单调性将f(x)用f(x)等量替换达成消元的目的.

题2中的等量关系比较简单,由第(1)小题可知x·x=1,直接消去x,把证明的对象<a-2转化为<a-2,即转化为一元不等式问题,移项求导,转变为求最值问题;

题3中的等量关系相对复杂,通过设x=,x=得到等量关系f(x)=f(x),结合函数的单调性以及f(x1)=f(x2)进行消元,把2<x+x<e的证明转化为y=f(x)-f(2-x)和y=f(x)-f(e-x)与0的大小关系的证明.

分析上述两种不同类型的双变量问题,可以发现其解决通法都是将“双元”往“一元”转化,这对学生的数学运算素养有较高的要求.

分析 变式题1没有具体给出双变量的大小关系,但是通过阅读和分析,可知x,x不存在等量关系,因此可自行给定x,x的大小关系,把绝对值去掉,用类型1的处理方法解决问题. 构造函数f(x)=ex-lnx,由题1可知y=f′(x)为(0,+∞)上的增函数,且f′

<0,f′(1)>0,故f(x)=ex-lnx是(1,+∞)上的增函数,所以选B,C,D.

基于题3的极值点偏移问题,在学生明确极值点偏移原理的基础上,对结论进行改编和等价替换.

变式题2 已知函数f(x)=x(1-lnx),设x,x为两个不相等的正数,且f(x)=f(x),若x=,求证:f′(x)<0.

分析 变式题2的证明主要基于题3的极值点偏移原理:题3求证“2<x+x”等价于求证“2<x+x=2x”,即x>1. 又f′(x)=-lnx,f″(x)=-<0,所以f′(x)<f′(1)=0. 上述逆过程即为变式题2的证明过程.

变式训练有助于提升学生的思维能力,促使学生真正把握解决问题的方法,真正做到举一反三.

2. 一题多解,拓展学生的思维

一题多解主要体现在类型2的双变量问题上——双变量问题的处理方式不同而产生不同的解法.

解法1:消元、对称构造.

解法2:引入第三个变量t,把双变量问题转化为关于t的一元函数问题,应用函数的单调性求解.

解法3:可以利用二级结论求解.比如利用指数均值不等式e<<和对数均值不等式<<转化问题中的指数与对数的关系.

例如题2的条件中蕴含着x·x=1,可以直接把x=代入<a-2中消元,将原问题转化为只含x的不等式问题,然后利用导数求解.

例如题3对2<+<e的证明,可以先将其转化为2<x+x<e,结合条件f(x)=f(x)即x(1-lnx)=x(1-lnx),观察到所对应的等量关系x·x=1与f(x)=f(x)的差异——前者关系式可以直接代入消元,后者为超越方程相对复杂,直接消元有难度,因此过渡到对称化构造——结合函数的单调性把2<x+x<e转变为f(x)与f(2-x),f(e-x)的大小关系,再利用f(x)=f(x)消去f(x),得到f(x)与f(2-x),f(e-x)的大小关系,构造函数F(x)=f(x)-f(2-x)等,利用函数的单调性得证.

另外,题2和题3也可以引入第三个变量t=,把原问题转化为关于t的一元函数问题,当然这其中会用到一些常见的不等式结论.

不仅如此,题2还可以利用对数均值不等式求解:<a-2等价于-2<a-2. 因为a>2,所以证明<a-2等价于证明<1. 利用对数均值不等式<<可知1=<,得证.

结语

双变量问题是一个常见的问题,若能厘清其特征,做好准确分类,对号入座,问题就会变得简单明了. 在教学中,教师引导学生去发现和探究知识的内涵,既能培养学生的数学抽象、数学运算、逻辑推理等素养,又能减量提质,落实“双减”. 同时还能帮助学生更加深刻地理解数学基本概念和基本思想方法,重视数学知识的内在关系.

参考文献:

[1] 教育部教育考试院.深化高考内容改革 加强教考衔接——2022年高考全国卷命题总体思路[J]. 中国考试,2022(07):1-6.

基金项目:福建省教育科学“十四五”规划2022年度课题“双减背景下薄弱高中前置性作业设计的实证研究”(FJJKZX22-393).

作者简介:刘清源(1981—),本科学历,中学高级教师,从事高中数学教学工作,曾获泉州市骨干教师、南安市名师等荣誉称号.