我国近二十年教学本质研究的回顾与展望

作者: 刘怡

[摘要]借助Citespace知识图谱的分析方法,对中国知网(CNKI)中以“教学本质”为主题词检索到的208篇期刊论文依次进行作者、机构、关键词共现以及关键词聚类分析。通过分析图谱发现我国对于教学本质的研究以高等院校的教育教学工作者为主,且尚未形成具有稳定合作关系的学术共同体,已有研究主要围绕基本理论、教学实践和具体学科3大主题展开,涉及认识和实践2个层面的研究,未来关于教学本质的相关研究将进一步呈现出多元化、具体化与实践化的发展趋势。

[关键词]教学;教学本质;知识图谱

[中图分类号]G42[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)03-0063-08对象的特有属性是概念的内涵,而概念的内涵是对概念对象本质的揭示。基于此,有学者把教学的固有属性、特有属性和偶有属性分别对应为教学的属本质、教学的类本质和教学的殊本质,并称之为教学的“三重本质”[1]。教学的属本质是教学的固有属性,是教学的属概念所指的那一大类对象的本质;教学的类本质是教学特有的属性,是教学称其为教学,区别于其他事物的内在规定性;教学的殊本质即教学的偶有属性,是某种具体教学所具有的本质,而不是所有教学都具有的本质。本研究提及的教学本质主要涉及教学的类本质和殊本质,类本质指向一般意义上的教学本质,殊本质则指向具体学科、具体教学形态中的教学本质。教学本质问题既是教学论研究领域的经典问题,也是热点问题,还是根本问题,它是教学论学科科学化建设的原动力。对教学本质的揭示是教学论学科得以成立的逻辑前提,没有对教学本质的认识,也就不知何为“教学”,不知教学论研究的对象是什么,教学论也就失去了对象性前提。正是在这个意义上,教学本质的研究对于构建科学、合理的教学理论具有非常重要的意义[1]。查阅相关文献,可以发现每一年都会有关于教学本质探讨的文献,只不过时少时多,时冷时热。自李定仁、徐继存对1979~1999年的教学本质研究进行梳理以来,几乎每10年就会出现对教学本质研究进行梳理的综述性文献,如熊和平、张广君先后对教学本质的研究进行20年的梳理与反思[2-3];周波、徐学福对我国近60年教学过程本质的研究进行回顾[4];杨斌对教学过程本质的研究进行了30年的回顾与反思[5];曹周天回顾并展望我国教学本质研究的40年[6]。可见,为了教学论学科的健康发展,确实需要对教学本质的相关研究进行回顾与反思。不同于之前综述性的文献,本研究借助Citespace软件,对我国近20年教学本质的研究进行可视化分析,以求更加详尽地展现教学本质的研究现状,并对未来的研究趋势进行合理展望。

1文献来源与研究方法

1.1文献来源

本研究数据来自中国知网(CNKI),笔者选择高级检索模式,以“教学本质”为主题词进行搜索,时间设定为1999~2020年,搜索到核心与CSSCI级别的期刊论文349篇。为保证数据的准确性和代表性,人工筛选并剔除与本研究不相关的文献后,最终获得有效期刊论文208篇。

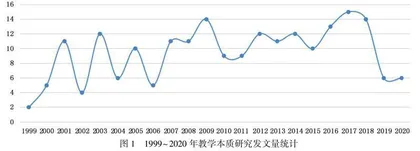

为了解近20年我国关于教学本质研究的发文情况,绘制出1999~2020年以“教学本质”为主题词、筛选确定文献的发文量统计图(图1)。通过图1可以看出,国内学者对教学本质的研究整体呈增长趋势,虽然在某些年份有所下降,但每年仍有较高质量的期刊论文发表,这说明关于教学本质的研究虽然时而热烈、时而沉寂,但作为教学论学科的经典问题,教学本质一直受到学者们的关注。

从图1中可以看出,近20年来,对于教学本质的研究在2003年达到第一个高峰。人们对于事物的认识不是固定不变的,而是在已有认识的基础上,结合时代特点不断深化以产生新的认识。在20世纪之初,学者们就教学本质的问题纷纷提出了新的看法,教学本质既被看作内在本质与外延本质的统一、结构本质与功能本质的统一、主观规定与客观规定的统一以及各种对成关系的统一[7],又被理解为特殊的实践、认识、交往活动的综合体,是一个具有完整性、动态性、历史具体性的动力结构[8]。一些不同于之前对教学本质的认识从该时期纷纷开始呈现,学者们对教学本质的研究逐渐增多,呈上升趋势。2003年,有学者在《人民教育》上连续3期发文以说明现代教育理念指导下的课堂教学的本质是由教师组织学生进行有目的、有计划的有效学习的活动过程,并以此作为评价课堂教学的起点[9]。结合当时课改背景,有学者指出教学本质是在社会一定价值引导下师生主体间通过体验、交往和生产而自主、客观建构以系统知识技能为核心的经验和意义的一种特殊的反映活动,并从教学本质的视角审察当时尚处于实验阶段的我国基础教育课程改革[10]。这再次引起学界对教学本质的研究与关注,从而使对教学本质的研究达到第一个高峰。

关于教学本质研究的第二个高峰出现在2009年前后。教学的本质是思维对话[11],教学活动在本质上是一种特殊的生活过程[12],以“教”为主到以“学”为主是教学本质的回归[13]等都是这一时期出现的关于教学本质的新的认识。同时,对于教学本质的认识开始转向具体学科,即对学科教学本质进行研究,体育、音乐、历史、数学、语文等学科的教学本质纷纷被揭示。此外,为了以后更好地研究教学本质,学者们对前期教学本质的研究也进行了总结与反思,不仅对以往教学本质研究中存在的问题以及教学本质的研究方法进行了归纳概括[14],还分别从研究内容、研究方法、研究范式、研究价值、研究思维等方面审视了教学过程本质研究的趋势[4]。

第三个高峰则出现在2017年前后,该时期开始有学者探究思维方式,认为关于教学“是什么”的教学本质追问是一种简单化的思维方式,这种思维方式会制约教学论学科研究的空间,我国教学论研究需要对既有的本质追问的思维方式作出改变,从“是什么”的研究转向“怎样”的研究[15]。从时代背景出发,信息技术越来越多地介入教育教学过程中,学者们开始探讨技术介入后的教学本质。翻转课堂被看作是对教学本质的回归,教是条件,学是本体,教师之“教”存在的逻辑在于有利于学生之“学”,学习活动是一切教育包括教学活动的真正逻辑起点,而对以教为主的课堂进行翻转,目的就在于回归教学活动的本质,对教学活动正本清源[16]。“互联网+教学”究其本质是适应信息时代的“原住民”的学习需要而形成的,内涵了“以学习者为中心”的教育理念[17]。可以看出,这一时期人们对教学本质的认识越来越关注学生的学,对教学本质的研究越来越“生本化”。

1.2研究方法

本研究借助美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院陈超美教授用JAVA语言,基于引文分析理论开发的软件Citespace,它是着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下发展起来的一款多元、分时、动态的引文可视化软件[18]。将通过筛选确定的有效文献以Refworks格式导出,再将这些文献导入CiteSpace5.7.R2软件中,依次生成关于作者、机构、关键词共现及关键词聚类的知识图谱,进而对这些知识图谱进行解读与分析。

2研究结果与分析

为了解某一领域的研究情况,本研究先从作者入手,了解领域内的代表性人物,再关注研究机构,了解该领域研究的层次,进而从总体上把握该领域的研究主体。关键词作为一篇论文的核心概括,主要用来表达文献主题内容,能够较为准确地体现文献的重点,对关键词进行共现分析和聚类分析,不仅可以把握研究主题,还可以进一步探索各研究主题之间的关系。

2.1作者分析

学者的研究领域是确定的或阶段性的,关于某一主题会形成一系列研究,同一研究领域内的学者也会进行合作,通过对不同学者之间的“穿针引线”,就会形成同一领域内学者们的合作网络,显示该领域内的重要学者以及学者之间的合作关系。在Citespace软件中,通过将node types(节点类型)设置为author(作者),可以得出关于作者合作的知识图谱,见图2。

图2中共出现112个节点、35条连线,其中节点越大,说明对应作者的发文量越多,不同作者之间的连线表示作者之间存在合作关系。图2中较大的节点共有10个,分别对应10位不同作者,说明在所有作者中他们的发文量相对较多。图2中呈现35条连线且网络密度为0.0056,可以说明作者之间存在合作关系。然而,进一步分析显示,即使发文量在教学本质研究作者群中较多的作者也仅有2~3篇,其他作者仅有1篇;虽然作者之间确实存在合作关系,但这些合作关系大多出现在节点较小的作者之间,他们通常只合作1篇文章;在节点较大的10位作者中仅有2位作者与其他作者形成了合作关系,且合作仅限于1~2篇文章。这也可以说明研究教学本质的作者群发文量相对较少,作者之间并没有形成固定的合作关系。

2.2机构分析

在Citespace软件中,通过将node types(节点类型)设置为institution(机构),可以得出关于机构合作的知识图谱(图3),用以揭示对教学本质关注度较高的机构及其相互合作关系。

图3中共91个节点、4条连线,其中节点越大,说明对应机构的发文量越多,连线表示机构之间的合作关系。从图3中可以看出,发文量位于前列的主要有西南师范大学、北京教育科学研究院、陕西师范大学教育学院、山东师范大学教育学部、北京师范大学教育学部、华东师范大学课程与教学研究所。结合图中其他节点较小的机构,如武汉大学教育科学学院、首都师范大学教育科学学院、华中师范大学教育学院、南京师范大学教育科学学院等,可以判断出对于教学本质的研究主要以各高等师范院校以及高等院校的教育学院为主。图3中仅有4条连线,网络密度为0.001,远低于作者网络合作密度,说明各研究机构之间的合作很少,多为机构的单独研究。

结合上述作者与机构的分析,本研究发现对于教学本质的研究以各高等院校的教育教学工作者为主体,尚未形成具有稳定合作关系的学术共同体,且作者群的发文量也相对较少。这也在一定程度上说明了对于教学本质的认识与研究是仁者见仁、智者见智的过程。不同的作者、机构由于各自视角不同,很难达成关于教学本质的共识。也正因为此,学术界对于教学本质的研究也在持续不断的推进之中。另外,每位学者发表的关于教学本质的文章均较少,也说明了教学本质作为教学论中的基本概念,一旦形成对于它的看法,在短时间内很难改变,此后关于教学的相关研究也都是建立在对教学本质的理解之上的。

2.3关键词分析

对于关键词,主要借助Citespace绘制出的关键词共现图谱和关键词聚类图谱进行分析。

2.3.1关键词共现分析

在Citespace软件中,通过将node types(节点类型)设置为keyword(关键词),可以得出关键词的共现图谱(图4),对关键词的共现分析就是对数据集中作者提供的关键词进行分析。

图4中十字形节点代表关键词,共有285个关键词。节点大小表示关键词出现的频次,频次越大,节点越大;节点之间的连线表示关键词之间的关联,只要关键词在同一篇文献中出现过,两者之间就会出现一条连线,共有661条连线,说明关键词之间具有密切的关联。通过对出现频率较高的关键词进行整理,得到表1。

从表1里可以看出,除了教学本质外,排名靠前的关键词还有教学过程、教学论、课堂教学、教学方式、教学认识论、教学对话、语文教学等。通过对高频关键词的分析,发现关于教学本质的研究主题大体可分为3部分:教学论、教学认识论、教学存在、教学本体论等这些都是从基本理论出发研究教学本质;课堂教学、教学过程、教学方式、教学对话等这些都是着手于教学实践开展对教学本质的探究;语文教学等开始将具体学科加入教学本质的研究中。

可以说,教学本质的研究主题涵盖了宏观、中观、微观3个层面。宏观层面的研究主要是从整体上对教学本质的解读,对国内外主要的教学本质观进行介绍,以不同的标准对教学过程本质进行多种方式的分类等[19]。中观层面的研究主要是对某一教学本质观的认识与反思,其中也包括对一些新的教学本质观,如教学在本质上是一种理解活动[20];教学的本质是思维对话[11];教学过程的本质是发展人的思维[21];教学即领导[22];教学是一种特殊的社会交往[23]等。微观层面的研究则主要集中于具体学科教学本质以及具体教学形态上的研究,如对小学科学实验教学的本质进行探究[24];对高校思政课的教学本质进行探讨[25];对Mooc的教学本质进行探讨[26];对信息化教学本质进行探究[27]。