“师道尊严”社会认可难为与可为

作者: 王磊 谢斐

摘 要 教师成为最受社会尊重的职业之一,这是“师道尊严”的应为之实。然而当前诸因素导致“师道尊严”社会认可的难为。通过厘清“师道尊严”社会认可的意义及要件,分析了“师道尊严”社会认可难为的本体性、过程性和社会性原因,进而提出“认证”专业身份、保证社会地位,“彰显”专业身份、保障正当权益,“保养”专业身份、保护职业荣誉等“师道尊严”社会认可的可为路径。

关键词 师道尊严;社会认可;难为;可为

中图分类号 G642 文献标识码 A 文章编号 1005-4634(2023)04-0041-07

“师道尊严”,即教师的职业尊严,它是指社会对教师职业的认可和肯定,是教师履行教育教学职能的前提和基本保障。2011年和2015年的两项有关教师社会认可度的调查研究发现,教师的“师道尊严”并未受到社会应有的承认[1-2]。对学生而言,将无法实现教师在学生群体中“以身示范”的榜样力量,影响了学生求知的欲望与学习积极性;对教师队伍而言,会严重挫伤在职教师对教育工作的热情,无法缓解他们的职业压力与职业倦怠,也无法吸引优秀人才的加入,进而影响教师队伍的稳定。如何确保教师享受应有“师道尊严”的社会认可是一个值得关注的问题。

1 “师道尊严”社会认可的意义和要件

顾明远先生指出:“教师是传承文化、传播知识、培育民族下一代的人,本应受到社会的尊敬。如果教师的劳动不能得到社会的认同,我想,这个社会将很难发展。”[1]习近平总书记也特别指出:“教师承担着最庄严、最神圣的使命……使教师成为最受社会尊重的职业。”可见,自古以来人们都认识到“师道尊严”社会认可的重要意义。当前背景下,提倡“师道尊严”是建构中国话语体系的重要组成部分。博大精深的中华传统文化中,“师道尊严”是其重要精髓之一。追溯历史可见,中国文化自古就有推崇“师道尊严”的传统。春秋战国时期,给予才能卓越的“教师”较高的政治地位和优厚俸禄,视之为“瑰宝”。先秦儒家以“天地君亲师”为祭祀对象。秦朝时期则提出“天佑下民,作之君,作之师”,教师的地位置于与天地君亲并列的位置。“尊师重道”即出自于《后汉书·孔僖传》“臣闻明王圣主,莫不尊师贵道”。建构中国话语体系需要植根于传统文化中,提倡“师道尊严”可谓是正当其时。提倡“师道尊严”是重构整个教育新生态的前提和基础。教育大计,教师为本。教师是解决一切教育实践问题的核心和中枢力量。重构教育新生态,必然重新关注教师问题,“师道尊严”问题是教师问题的核心与根本问题。

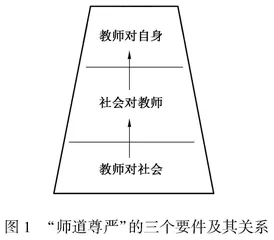

尊严是多重关系的复合。对有意识的人来说,具有反思性的自我感念和羞耻感,即存在尊严的概念。“尊严是对一个‘自我’而言的种种关系,这些关系主要有三种:一是我对自己的关系;二是他人对我的关系;三是我对他人的关系。”[2]由此来看,“师道尊严”可以理解为对“教师职业”而言的种种关系:教师对自身职业的关系、社会对教师职业的关系、教师职业对社会的关系。“教师对自身职业的关系”主要表现为教师的自尊、自爱、自豪感。“个体并不是直接经验他的自我本身,而是只能从和他人处于同一个社会群体的其他个体成员的特殊立场出发,或者说从他所从属的这个作为整体而存在的社会群体一般化立场出发,来经验他的自我本身。”[3]他人或社会如何看待“我”是自我意识得以建立的根基。“教师对自身职业的关系”依赖于“社会对教师职业的关系”。人道以仁义而显,人的尊严在于人有仁义之道,人凭藉仁义之道成为 “万物之灵”,而获得尊严[4]。可见,这三者可以说是完整“师道尊严”的三个基本条件,分别代表了“教师对自身”“社会对教师”“教师对社会”等三重关系。“教师对自身”是师道尊严的起点、“社会对教师”是师道尊严的重心、“教师对社会”是师道尊严的基础(见图1)。

2 “师道尊严”社会认可的难为之因

“师道尊严”社会认可难为之因可从教师自身的专业能力本体、社会认可的过程以及社会层面的支持三个方面来分析。

21 本体性原因

211 “学高为师、身正为范”师道的忘却

《周易·系辞下》称,“德薄而位尊……鲜不及也。”对于“位”而言,“德”具有基础性的地位。当前部分教师受到各方面利益的影响,不安心于教育工作,产生浮躁情绪,忘却了“学高为师、身正为范”的为师之道。在教学上不够用心,在学术上不求甚解,在师生关系上缺乏耐心。教师以教书育人为业,理应成为学习的先锋,但相当一部分教师天天给学生强调读书的重要性,而自己却不读书,导致知识底蕴不够,知识更新无法做到与时俱进。即使在明令禁止之下,依然有一部分教师到校外补习班讲课,“经济地位不断走高,职业人格日趋走低”使得教师的“师道尊严”大打折扣[5]。

212 教师专业身份形塑主阵地的失责

从学校教育产生的历史使命来看,为学生的成长负责是义不容辞的职责。列维纳斯认为,回应也是一种责任(从语义学上看,两个词有共同的词根,也表明享有共同的意义),学校作为教师工作的组织单位,应该回应教师的各种需要,为教师的成长负责[6]。结合教师成长的整体性、缄默性和情境性的特征需求,基于校本的学习对教师的成长具有独特和不可替代的作用。因此,学校理应担起教师成长主阵地的职责。目前,部分学校基于社会和家长的需求,把学生的成长作为一切工作的核心,坚守“一切为了学生,为了学生的一切”的原则,一味强调学生发展,将教师成长归为个人的事情,或寄托于教育行政部门组织的“国培”“省培”等各级各类的教研培训上。学校往往抱有这样的思想:“培养一名特级教师至少需要15年,除了个人努力,与所在学校的培养、同事的支持也分不开,当教师成长成熟之后离开,这对学校和当地来说都是损失。”[7]由此可窥见,这些学校对教师专业发展的真实态度。学校对教师成长的推责导致教师成长丧失了支持和保障。

213 教师专业身份先天不足

教育在本质上是实践的,是关于“做”的[8]。教育的实践性本质决定了教师必然是一种实践性很强的职业,需要有较强的教学实践能力,把控教师“入口关”——教师资格认定中对实践时间的明确规定与实践能力的认定应是关键环节。所以,教师资格认定除了学历上的要求,应该更多关注其实践时间的长短和实践能力的考核。

当前在我国,医生、律师与教师职业是公认的专业性强的职业,往往相提并论。以资格考试为例,三个职业资格考试的学历要求、实训时间、实践考试时长和通过率的对比情况见表1。首先,可以发现教师资格考试学历要求比较低。《中小学教师资格考试暂行办法》指出教师资格考试学历符合《教师法》规定的学历要求即可,《教师法》规定小学只要求中师学历及以上。相对于医生和律师资格考试学历要求的全日制本科及以上来看,明显偏低。其次,教师资格考试对实训时间规定太短。在《教育部关于加强师范生教育实践的意见》中规定,师范生的实训时间仅为1学期。而医生和律师资格考试的考生明确规定了至少1年的实训经历。再次,教师资格考试中考察实践运用的时间也比其他两者短。对于一名从事专业性职业的人员来说,如何将所掌握的专业知识和技能精准地应用于具体实践是考察其专业水平的最重要标准,这也是三个职业的资格考试都设置考察实践环节的原因。可见,实践环节考试时间的长短表明考察专业性的严格程度,从三者的通过率也可以看出该规律。

22 过程性原因

(1)教师职业工作目标的复杂性造成专业能力难以彰显。教师的工作目标是全面育人,即学生认知的发展、能力的提升、品格的形成等整人的发展。同时教师面对的是千差万别的学生,不可能用一种模式去塑造、用一个标准去要求[9]。教师面对每个生命体的复杂性与差异性,完成育人的目标,可以说是当今世界上最为复杂的职业[10]。社会中的某种职业往往都是只对人生存与发展中的某个部分负责,教师则是以知识为载体实施对儿童作为全人的培养。特别是在当前的班级授课制下,教师往往面对几十个学生实施教学,实践中既要把握全局,又要做到因材施教,这样的难度是可想而知的。教师工作的复杂性造成了教师专业能力难以彰显。

(2)教师职业工作过程的浸润性使得专业能力难以显现。教师是人类灵魂的工程师,教师的工作是建设心灵或培养品德的过程[11]。“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂的过程。”[12]教育的过程应是犹如春雨般“润物细无声”,滋润儿童心田,唤醒其灵魂,以达到教育之目的。教育对于灵魂的浸润性特征使得教师教育的效果大多不是立马起作用, 需要长期的工作[9]。社会中的很多职业工作过程往往显而易见、即时感知,而“人类灵魂工程师”的职业工作过程的浸润性特征使得教师专业身份难以得到明显展现。

(3)教师职业工作效果的延迟性会使专业能力难以评估。教师的工作效果是通过“教书”达到“育人”目的。“十年育树,百年育人。”教书育人的工作是通过日积月累的长期教育教学,使得儿童在德智体美劳等各个方面得以全面发展和成长,最后使其成“人”的过程。从最终的成效来看,这个过程要长达十几年甚至几十年,教师的工作效果很难在短时期内获得直接反馈。教师“教书育人”效果的延迟性使得教师专业身份难以即时评估。

(4)教师职业工作场所的私密性使得专业能力难以广播。教师职业的工作场所是自己的课堂。孩子的成长本质上需要一个封闭的环境[13]。相对于其他职业的工作场所,课堂是一个具有隐蔽性而个人化的场所。“教学也许是所有公共服务中最个人化的专业。”[14]教师只面对课堂中的学生①实施教学,教师的施教对象——学生,由于在认知层面与教师存在差异,也很难对教师的专业性过程给予评论、言说和传播。教师的工作相对私密,使得专业能力难以广播。

(5)教师职业工作的专业隐匿性使得专业身份难以明示。教师的教育教学是一种实践活动。教师的核心行为“反思(reflection)”“熟虑(deliberation)”与“判断(judgment)”等是“看不见的实践”,这种“实践的智慧(practical wisdom)”是教师专业性的精髓[15]。教师的实践智慧是教师对于当下教育情景的感知、辨别与顿悟,是一种即时知识的生成与创造[16]。它既不是理论科学,也不是纯粹技能,“而是一种致力于人类生存价值和意义并理论与实践相统一的特殊类型的科学”[17]。教师的本职工作正是教师运用实践智慧在教育教学情境中以教育意义的现场创造,而非深思熟虑的系统知识的生成。教师工作的个性化、即时性、情境性、隐蔽性与缄默性等特征使得“知识创造者”的身份难以被广泛接受。再加上长久以来,教师往往被看作是“伦理人”或者“道德人”的社会形象,很难与“专业人”的身份相匹配。在当前过分强调知识创新作为专业认同的时代背景下,教师作为“知识创造者”的身份在一定程度上被隐匿,难以明示。

可见,教师职业的工作特征一定程度上造成了“师道尊严”的自身遮蔽,影响了人们对教师专业性的直接感受,这也是阻碍“师道尊严”获得社会认可重要的过程性原因。

23 社会性原因

231 社会现实的转变对教师角色的挑战

随着网络的普及与推广、各种网络信息平台的使用、教学资源和学习资源的共享,使得传统单纯作为知识的记录者和传播者的教师角色受到严重挑战。各种网络信息平台的资源共享,教师和学生可以平等地获取资源,甚至某些学生因为具有经济资本和特殊的家庭文化资本等优势而能够接触到更先进和更高级的知识技术、获取到更丰富的资源。随着整个社会学生家长学历的提升,甚至有些区域家长学历和教师学历形成了鲜明的“倒挂”现象,家长的知识储备和在网络上获取信息的能力优于教师。教师仅靠知识较为体系化、拥有一定的教学技能等往往难以赢得学生和家长一如既往的青睐和尊崇。

232 社会经济环境保证缺失

国家层面对教师的专业身份是充分认同的。首先,《教师法》的颁布,以法律形式来维护教师的权益,以此来保障教师待遇和社会地位的不断提高,确保教师专业素质的不断优化和提升。其次,2018年的《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》再次重申了“百年大计,教育为本;教育大计,教师为本”的政策,人们常说的“教师是太阳底下最崇高的职业”也达成了国家层面的共识[18]。