课程故事:幼儿园课程的生发与言说

作者: 俞春云《浙江省教育厅关于全面推进幼儿园课程改革的指导意见》提出,要建构基于儿童发展的适宜性课程,明确幼儿园课程要为幼儿身心全面发展提供所需的关键经验,为幼儿的终身发展奠定基础。幼儿是课程的主体,要充分关注幼儿个体的兴趣需要,支持促进每个幼儿在原有水平上的发展。2018年,萧山区开始启动课程园本化建设,然而轰轰烈烈的课程改革背后,真的有“儿童”吗?有“真儿童”吗?在全区课程园本化疑难问题的征集中,我们收集到了146个来自一线老师的问题,这些问题都集中指向:在幼儿经验的收集与分析中看不懂儿童;在集体活动的预设与选择中忽略了儿童;在预设活动的组织与调整中跟不上儿童;在多种活动的开发与设计中脱离了儿童。

我们认为,行动与思考分离、理论与实践脱节是造成目前幼儿园课程建设困境的主要原因。而教师从事实践性研究的最好方式是说出和不断地说出一个个“真实的故事”[1],课程故事或许能成为教师研究课程最好的工具。课程故事在其所展现的具体情境脉络中浸透着本质之思,消解了课程理论与实践的对立,重建了二者的统一[2]。若课程故事真的能在这一点上有所突破,这无疑能成为提升教师课程建设能力的重要支点。

课程是一个动态发展的过程,课程建设需要有强劲的动力来源。这种动力,需要外部的支持,更需要内部的生长。利用故事,开展回溯,是一种反思性的研习方式,教师借由课程故事分析解读幼儿的行为,向上能推导引发幼儿行为的缘由,向内能推导自己的教育观念和教育行为。

一、追随故事线索,提升教师课程意识

在幼儿园课程建设与实施过程中,教师既需要运用已有的教学经验,又需要结合教育理论学习观察和分析幼儿的行为,引发幼儿的主动学习,进而生成课程。

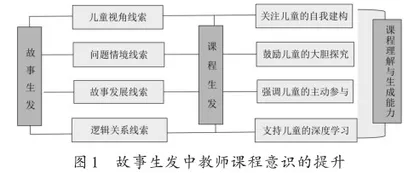

在课程的生发阶段,教师不断地追寻课程发展过程中的四条线索,即儿童视角线索、问题情境线索、故事发展线索、课程逻辑线索,共同推动课程向纵深方向发展。教师在课程建设的过程中要有课程意识,要关注儿童的自我建构,鼓励儿童的大胆探究,强调儿童的主动参与,支持儿童的深度学习,提升对课程的理解与生成能力。具体操作如图1所示。

1.追寻课程的儿童视角线索,关注课程中儿童的自我建构

儿童在哪里,课程就在哪里。课程的着眼点应该立足儿童视角,尊重儿童的自发活动、自主选择和个别差异。

如在“波斯菊”课程故事中,教师面对幼儿发现的“波斯菊花秆上的小圆球到底是什么”时,并没有立即给出答案,而是选择了保留幼儿的好奇心,安静等待。这一周,教师看似“什么也没做”,实际上为幼儿的自我观察、探究、争论、表达提供了充分的时间和空间。虽然教师没有组织集体性活动,但我们却看到了幼儿生动的学习探究过程——看一看、摸一摸、闻一闻……这正体现了教师对幼儿学习的理解与接受,也是教师对课程内涵的科学把握。

2.追寻课程的问题情境线索,鼓励课程中儿童的大胆探究

幼儿园课程是引导幼儿获得有益经验的过程,过程性是幼儿园课程的重要特性。明晰问题、分析问题、解决问题的过程正是推动课程生发的转折点、突破口。

例如,幼儿正在讨论“树叶里有没有‘颜料’”这一问题,教师从这个讨论中敏锐地察觉到了孩子们此时的兴趣与探究愿望,并及时对幼儿的讨论进行价值判断。《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,中班幼儿能对事物和现象进行观察和比较,发现不同,并能够根据观察结果提出问题,大胆猜测不同答案。于是,教师判断树叶中是否有“颜料”的探究活动符合幼儿现阶段的探索能力,并进一步提问“你们为什么认为树叶里是有‘颜料’的”“怎么才能看到树叶里的‘颜料’”,由此引导幼儿展开了关于“树叶里是否有‘颜料’”的探究活动。这个课程故事,正是教师抓住了提升幼儿学习能力的有效契机,打开了联结幼儿已有经验和新知识的通道。幼儿经过多次探究,形成了自我的“科学结论”:树叶中确实是有“颜料”的,并且嫩叶子能够敲出“颜料”,枯叶子没法敲出“颜料”。

3.追寻课程的故事发展线索,强调课程中儿童的主动参与

西方课程专家的“故事说”认为,课程是一个绵延不绝、不断丰富和充实着的故事[3]。教师要做的是在了解儿童原有经验的基础上,追寻课程故事的发展线索,吸引儿童的主动参与。

在“风筝”课程故事中,教师抓住了幼儿想让风筝飞起来的想法,自然地跟随着课程的发展线索,与幼儿一起经历了“试飞—失败—调整—再试飞—再失败—再调整—再一次试飞—终于成功”的过程。借助一波三折的故事情节,教师引导幼儿就“怎样才能让风筝飞起来”这一问题,主动地猜测原因,寻找线索,展开探究,解决问题。在这个过程中,幼儿是主动的问题解决者,教师也完成了对幼儿学习的支持与肯定。

4.追寻课程的逻辑关系线索,支持课程中儿童的深度学习

课程提供了一种学习情境,让课程内容之间更具内在关联,更有价值意义。但我们往往会片面地理解“关联”的含义,容易误解为“课程是一个筐,什么都往里装”,忽略了课程内在的逻辑关系和儿童学习的规律。

在“舞龙”课程故事中,在幼儿围绕着“做一条真龙”进行讨论时,教师敏锐捕捉课程故事中的关键事件,通过师生与环境的有效互动,将课程生发点进行拓展与放大,通过一个个问题推进故事,不断地把儿童的学习推向深处。在这个过程中,教师需要科学把握“观察学习—探究制作—表达表现”的课程逻辑关系,对于幼儿提出的各种问题与想法进行精准研判,引导幼儿逐步深入探究。这意味着,教师对于课程发展的内在关系有了较准确的判断,这样的判断有利于促进课程目标的达成,更有利于儿童的学习与发展。

二、撰写课程故事,增强教师课程组织能力

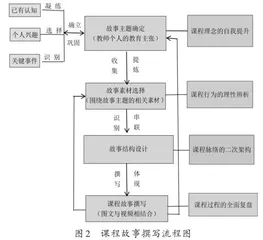

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”教师课程组织能力的发展,不仅要靠理论学习,还需要亲自实践。教师要在各种教学事件中不断地反思筛选、理性辨析和全面复盘,最终对自己已实施的课程进行脉络梳理与理论优化,通过对课程事件的一次次复盘与重构,参悟课程实施过程中的“知”与“行”。具体的故事撰写流程如图2所示。

1.课程故事主题确立——对课程理念的自我提升

幼儿园课程故事的主题是教师基于真实的课程事件,揭示课程事件的意义,表达个性化的教育观念的过程。故事主题可以是教师对已有知识的凝练,也可以是个人研究兴趣的体现,还可以是对关键事件意义的识别。课程主题赋予故事以“深度感”,因此课程故事不是对课程实施的线性回顾,也不是对课程实施过程性材料的简单堆砌。课程故事的撰写需要教师围绕主题,对课程实施的原始事件进行筛选与取舍,以期通过课程故事生动地表达教师的教育观点与思考。

2.课程故事素材选择——对课程行为的理性辨析

故事由事件构成,面对繁多的课程事件,教师需要对课程事件有所选择,才能使故事更聚焦主题,进而促进主题表达的清晰化。

在“数樱桃”课程故事中,幼儿对“树上到底有多少樱桃”感兴趣并希望能够数清楚,这一事件引发教师进一步思考生活中的数学学习问题。原先的幼儿数学学习都是在教师设计中进行的,面对生活中的数学问题,幼儿又该如何解决?课程故事中的部分片段,让我们感受到,生活中的数学学习远比课堂中的学习更有挑战性和吸引力。无规律的樱桃,真的可以数清楚吗?整棵树的樱桃总数怎么确定?如何分组数?摘下来的红樱桃怎样统计?长在树上的绿樱桃如何避免重复数数?面对众多的难题,孩子们会以怎样的数学思维来解决?在这个课程故事中,教师紧紧围绕着“生活中的数数”这一主题,选择了数樱桃、确定集合、分组数数、学习统计、学做记号、部分相加等数学事件进行记录,集中体现了“生活即教育”的理念,也体现了教师捕捉教育契机,生成并组织课程活动的能力。

3.课程故事结构设计——对课程脉络的二次架构

课程故事之所以是故事,是因为情节生动,有很强的可读性,能够吸引读者。教师在选取故事素材之后,要根据故事的层次结构,确定故事的人物情节、过程描述,把课程事件按主题需要进行二次架构,理清脉络,突显主题。为了增强故事的真实性与可读性,教师需要用深描的手法进行记录,即详细地介绍故事问题或事件发生与解决的整个过程,留意一些有意义的具体细节和情境,在叙事研究的报告文本中引入一些‘原汁原味’的资料。比如故事发生的场景,幼儿之间的对话、互动,幼儿的记录,完成的作品,基于问题的多次尝试与结果等。

4.课程故事深度反思——对课程过程的全面复盘

只有通过反思才能创造出“故事”,因此深层次的反思能够促进课程故事的意义升华。课程故事的反思主要包括两种:一是即时反思,指围绕故事主题(即“故事眼”),理性描写教师在幼儿活动中遭遇矛盾冲突时的情绪与情感变化,经过内心激烈斗争后终于获得“顿悟”,进而调整教育行为,一般伴随着故事的过程进行。二是深度反思,指在课程故事的结尾部分,教师继续就故事中的教育行为进行深层思考和审视,重在寻求更理想的支持策略,促进幼儿进一步发展。反思是课程故事带给教师真正的价值,这样的反思能够在不同程度上促进教师的专业化,甚至形成教师自己的教育理论。

三、回溯故事内容,提升课程反思与评价能力

课程故事回溯强调教师从教学实施者过渡到教学评价者的专业成长认同,是“教师应当如何”向“如何成为你想成为的那种教师”的逼近。“回”指走向原来的地方;“溯”指追求根源或回想;“回溯”指上溯,向上推导,向内推导。故事回溯是一种研习方式,借由故事,分析解读幼儿和教师的行为,向上推导引发幼儿行为的缘由,促使教师个性化反思;向内推导自己作为教师的教育观念和教育行为,是典型的对自我教育理念的“二次创生”过程。从故事到回溯,再从回溯到新故事,是一个从实践场到研究场再到实践场的理论学习、交流、假设、验证、内化的过程,符合教师内在课程意识转变与课程能力提升的过程(如图3所示)。

回溯研讨是教师重塑儿童观的重要环节之一。每一轮回溯都要经过故事分享、反思追溯、代入回溯、活动重构四个环节来完成。故事分享可以更好地还原幼儿的学习现场,全方位呈现教师秉持的儿童观,为后续研讨奠定基础。反思追溯是团队成员就故事呈现的场景、儿童行为及活动细节,追溯活动的缘由,包括幼儿学习行为的缘由和教师教育行为的缘由,剖析教师的观点及想法。代入回溯是团队成员以其他人的教学行为作为出发点,自我代入故事情境,思考自己可能采取的做法,在对比回溯中剖析自我的儿童观与课程意识。活动重构以儿童发展的可能性为指导,团队共同设计后续的跟进活动,以支持儿童的发展,为新故事的生发做好准备。

【参考文献】

[1][2]安桂清.课程故事:为何与何为[J].全球教育展望,2003,32(06):64-65.

[3]虞永平.生活、生命与幼儿园课程[J].教育导刊(下半月),2010(05):33-36.