维果茨基最近发展区理论及其对小学数学教学的启示

作者: 于冬梅 喻平

摘 要:“最近发展区”是维果茨基阐释教学与发展之间关系的独创概念,作为一个意蕴丰富的区域,具有前瞻性、社会互动性、动态生成性、个体差异性等特征,揭示了教学的本质特征在于跨越学生的最近发展区以创造新的最近发展区,而跨越的路径是在支架的辅助下实现内化与外化、个体与集体的辩证统一。基于维果茨基的最近发展区理论,小学数学教学应当运用的实践策略包括:沟通预期目标与现实起点,明确最近发展区;设计恰到好处的活动,搭建最近发展区的跨越支架;历经“准备→建构→应用”三阶段,形成最近发展区的跨越路径。

关键词:小学数学;最近发展区;维果茨基空间;支架

*

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于多模态话语分析的教师课堂话语特征及质量提升研究”(编号:24YJC880166)的阶段性研究成果,也系喻平教授团队的“数学学习心理学研究及其教学启示”(小学)系列文章之十二。本文第一作者于冬梅为上海师范大学教育学院在读博士。

教学与儿童发展的关系是教育中尤为重要的研究课题。较之皮亚杰认为儿童的发展

一定程度上独立于教学过程,教学过程滞后于儿童发展的过程,维果茨基则提出教学与儿童发展具有统一性,教学过程直接关系儿童的发展过程,经过恰当组织的教学能够促进儿童发展。[1]并且,为了全面阐释教学的功能与限制,维果茨基创立了“最近发展区”这一重要概念,强调只有跑到发展前面的教学才是好的教学,才能不断创造儿童的最近发展区,促使其从当前阶段攀登至可能但尚未达到的更高阶段。[2]最近发展区理论着眼于儿童的未来,以儿童发展的明天作为教学的方向,既是对教学可为的有力辩护,也是对数学新课程改革的基本理念(即聚焦面向未来的核心素养,实施促进学生发展的教学活动

[3])的重要引领,对于深化数学课程改革,实现数学有效教学,具有重要的指导意义。

一、最近发展区理论概述

(一)最近发展区的丰富意蕴

1.最近发展区的含义

维果茨基认为,要揭示儿童发展过程与教学可能性的真实关系,至少应确定两种发展水平,一为“实际发展水平”,即完成的发展周期结果和由此达到的心理水平,以能够独立解决问题为标志;二为“潜在发展水平”,即尚未独立但借助他人帮助能达到的解决问题的水平。进而,将“最近发展区”定义为:由儿童独立解决问题所确定的实际发展水平和通过成人指导或与能力更强的同伴合作解决问题所确定的潜在发展水平之间的距离。[4]

可见,最近发展区指向的是一个区域,其最低限度是学生独立解决问题表现出的现实水平,最高限度是学生在得到他人辅助下能表现出的最佳水平;而处于两者之间的区域就是学生在得到不同程度辅助时的不同表现,包括背景知识、推理能力、认知兴趣等,呈现连续、动态的发展进程,为描绘正在进行的发展创造了可能——将之与已完成的实际发展水平相结合,才能准确把握学生的发展状态,进而在最近发展期内确定教学时机。

2.最近发展区的特征

为了充分理解最近发展区这一意蕴丰富的“区”,还需明晰其所具有的本质特征。

第一,最近发展区具有前瞻性。相较于实际发展水平是对学生已取得的发展成果的一种回顾性描述,最近发展区则是对学生心理发展状态的一种前瞻性描述,指明其尚未成熟但处于成熟进程中的心理功能,关注的是学生如何从现有的实际发展水平转向其可能的潜在发展水平,聚焦学生明日的智慧发展,旨在探寻学生如何能成为未来的他。[5]这启发教学不仅要着眼学生的当下,以其现有发展水平为起点,更要放眼学生的未来,以其潜在发展水平为方向,选择适当难度的教学内容与学习活动;只有教学超前于发展并引导发展,才能将今日的花蕾转化为明日的果实。

第二,最近发展区具有社会互动性。维果斯基认为,社会互动是儿童心理发展的前提与源泉,心理机能的发展萌芽必须且只能产生于人与人的交往协作活动之中,随后才有可能内化为自身的心理机能,经历社会共享活动向内化过程的转化。[6]基于此,审视最近发展区的概念,其所指的距离亦可理解为个体单独活动与集体合作活动之间的差距,而明确并跨越这段距离的基本形式则是以成人指导和同伴合作为代表的社会性学习。这启发教学应体现社会互动性,教师要发挥自身主导作用,积极地组织学生开展合作学习,以建构师生导学关系与生生互学关系,实现师生俱在、携手并进的共同体交互。

第三,最近发展区具有动态生成性。学生的发展过程应是在教学引领下螺旋式上升的过程,当学生通过参与学习活动跨越了自身的最近发展区,其原先的潜在发展水平就变为当下的现实发展水平,随之就会出现新的潜在发展水平,生成新的最近发展区。[7]并且,学生成长是一个不断发展的过程,促进发展的教学也应是一个助力学生不断跨越现有的最近发展区并创造新的最近发展区的过程,循环往复、逐步进阶。因此,教学应具有创造性与进阶性,始终将落脚点置于学生动态变化的最近发展区内,协调内部认知基础与外部适度引导,促使学生历经再发现、再创造的学习进阶之路。

第四,最近发展区具有个体差异性。一方面,不同学生所处的社会文化背景不同,积累的经验基础不同,导致其具有的最近发展区也不同;另一方面,同一位学生在学习的不同阶段

或不同内容领域也会具有不同的最近发展区。可见,最近发展区既不唯一也不统一,每位学生拥有其专属的最近发展区,展现出不同的发展可能性。为此,要实现与学生最近发展区相匹配的教学,应在社会文化视域下审视教学,首先认识到同一课堂中的每位学生所处的学习情境不尽相同,从而尽可能地保证教学方法的多样化与个别化的辩证统一,既为每位学生提供更多的学习机会,更为每位学生提供适合自身的最佳学习途径。[8]

(二)最近发展区的跨越路径

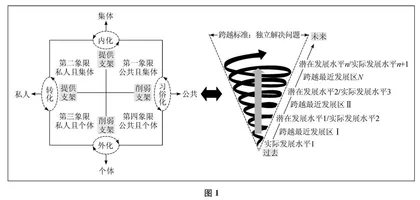

最近发展区的概念,揭示了教学的本质特征在于激发学生目前还不存在的心理机能,助力他们成功跨越最近发展区。而对于如何跨越最近发展区,维果茨基及其后继者提出了“维果茨基空间”和“支架”等重要概念,形成最近发展区的跨越路径图(见图1)。从中,我们可以较为清晰地把握最近发展区理论的主要内容与内在关系,理解促进学生发展的教学应该如何开展。

1.维果茨基空间:跨越最近发展区的基本阶段

维果茨基将儿童的认知发展过程概括为两个层面,起先是社会层面,出现在人与人之间,属心理间范畴;而后是心理层面,出现在儿童内部,属心理内范畴。[9]基于此,其后继者建构了“维果茨基空间”这一认知发展模型,包括两个维度及其纵横交叉分出的四个象限。维度一为“公共-私人”,即社会的心理间活动和个体的心理内活动;维度二为“集体-个体”,即集体活动和个体活动;四个象限依次为“公共且集体”“私人且集体”“私人且个体”“ 公共且个体”。根据此模型,可将学习过程分为准备活动和四个阶段[10]:

准备活动:引入新概念。维果茨基将接触社会共享的文化知识尤其是科学概念视为学习的起点,起源于学生参与的社会交往活动,因而属于“公共且集体”象限。

阶段一:内化。学生在社会环境中受到交互作用的影响,试图通过与自身已有经验的结合来重构和理解新概念的意义,从“公共且集体”象限跨越至“私人且集体”象限。

阶段二:转化。学生将所理解的公共知识与自身的实践情境进一步结合,赋予其新的意义,使之成为个体知识,从“私人且集体”象限跨越至“私人且个体”象限。至此,

学生理解了知识,具备了发展的潜在可能性。

阶段三:外化。学生将所理解的个体知

识通过实践转化为外在行为,从“私人且个

体”象限跨越至“公共且个体”象限,再次回到公共层面。至此,学生真正理解知识的意义并能够灵活运用,进入现实发展阶段。

阶段四:习俗化。学生在合作中彼此效仿、相互促进,使个体理解的新概念转化为集体共享的知识,从“公共且个体”象限跨越至“公共且集体”象限。至此,全部个体适应集体活动,保持行事统一,跨越了最近发展区,并开启新一轮的跨越。

可见,学习与发展的场域是内化与外化、个体与集体的辩证统一,通过师生间、生生间的交互作用,学生不仅获得新的社会既存的活动形态,也发展出新的历史活动形态,实现行为的社会一般性与个人可比性的双重结合。而且,每一个学习阶段都并非一去不复返,而是循环往复的过程,从而集体润泽个体的成长,个体推动集体的发展。

2.支架:跨越最近发展区的有力辅助

最近发展区指向的并非学生“跳一跳,摘个桃”,而是学生努力跳起来后还是达不到的水平。这就需要教学提供恰到好处的支持,助其拾级而上、实现跨越,也就引出了又一个重要概念“支架”。

教育中的“支架”是支持学生完成其独立无法解决的问题的一种辅助。这一概念最初来源于维果茨基的研究发现,即一位教师或一位更有能力的同伴,通过确定和传递在学生(同学)最近发展区内的教学来帮助他(她)学习,这种支架由能力更强者搭建,遵循能力强到弱的路径传递给能力较弱者。之后,维果茨基的后继者进一步明晰了支架的内涵,强调跨越最近发展区的过程并非能力强者将技能转移给能力弱者的过程,而应是在合作中使用中介以共同创造、发展和交流事物意义的过程。[11]可见,支架的作用是为学生学习提供有效帮助,而发挥作用的方式应从由强到弱的单向传递转变为全体在交互过程中的共同建构。

对于支架的类型,维果茨基曾列举指导、合作、示范、提问等具体形式。在此基础上,其后继者按照“是否可见”这一标准将支架归纳为两类:外显支架和内隐支架。[12]外显支架一般表现为直接提供给学生的具有实体性的中介物,如符号、公式、实物等,使学生看得见甚至摸得着;内隐支架则需要通过社会互动提供给学生,一般以自然语言为载体,物质上看是短暂且透明的,包括以语言为主的互动和以活动为主的互动,前者最为常见的是提问,后者较为常见的是教师示范和同伴引领。

对于支架的使用,应是一个搭建、提供、拆除的完整过程。首先是在教学实施前有针对性地搭建支架,这需要教师了解学科的知识结构与学生的最近发展区,明确现实起点与理想终点的差距,分解学习任务的完成步骤,从而把握支架的分寸。其次是在学生学习过程中提供支架,教师应遵循移交原则,根据学生对知识的理解程度,慎重地减少自身的指导成分,逐渐将运用支架的责任过渡给学生。伴随着教师教的支架削弱,学生合作活动逐渐增加,生生间相互学习,促使学生能够独立地运用支架以建构知识的意义。最后是当学生无须支架就能独立运用知识解决问题时,教师就应及时地拆除支架。

二、对小学数学教学的启示

为了实现“人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展”这一美好愿景,有必要以最近发展区理论为引领,从确定最近发展区与跨越最近发展区两

个方面提出具体的实践策略。

(一)沟通预期目标与现实起点,明确最近发展区

学生学习与发展的契机是其处于既知与未知之间,产生似懂非懂的矛盾心理,从而面向问题的解决展开思维表达活动。[13]这就要求教师厘清素养要求和知识结构,评估学生的学习起点,明确既知与未知之间的最近发展区,确定发展区的阶段和水平。

例如,学生解答这样一道题:

把下面的诗抄写在图2的田字格里,每一格写一个字,能写得下吗?为什么?

一去二三里,烟村四五家,

亭台六七座,八九十枝花。

原来发展水平:学生通过实际的抄写,发觉当田字格写满时,诗还没有抄写完,因此得出“写不下”的结论。

最近发展区Ⅰ:从诗的字数和方格的个数来思考。

实际发展水平1:认识到可以通过字数与方格个数来解决问题。

学生通过数诗的字数及田字格的格数,发现诗有20个字,而田字格只有16个,通过比较20>16,所以得出“写不下”的结论。

最近发展区Ⅱ:通过对应思想来思考。

实际发展水平2:理解对应思想可以解决问题。

学生通过观察发现诗的行数与田字格的行数相等,但诗每行的字数比田字格每行的字数多1,因此得出“写不下”的结论。