刍议小学数学教学中的批判性思维培养

作者: 蔡文平

【编者按】 思维是一种习惯,思维培养是一个长期的过程。发展思维能力,提升思维品质,是中小学各学段、各学科的重点和难点。本期《专题研究》栏目,围绕思维培养的“重中之重”“难中之难”——批判性思维和辩证思维的培养,分享两例实践。

摘 要:《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确要求“发展(学生)质疑问难的批判性思维”。在小学数学教学中培养学生的批判性思维,教师可以从挖掘批判性思维培养素材、预设批判性思维教学目标、创设批判性思维培养氛围、调控批判性思维培养过程等方面入手。

关键词:小学数学;思维培养;批判性思维

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确要求“发展(学生)质疑问难的批判性思维”。[1]面对复杂问题的不同观点时,如果学生具有批判性思维,就不会简单肯定或否定,也不会人云亦云,而是会从不同角度进行仔细观察、独立思考和合作交流,通过合理分析、判断、推理等思维活动,有理有据地形成自己的新观点或新见解,并逐渐养成用数学的思维思考现实世界的习惯。在小学数学教学中培养学生的批判性思维,教师可以从素材、目标、氛围、过程等方面入手。

一、挖掘批判性思维培养素材

恰当的素材是有效培养学生批判性思维的基础。教师要立足批判性思维与数学知识的联结点,根据教学需要,挖掘培养学生批判性思维的素材:可以选择学生感兴趣的知识点,可以选择学生认识模糊的知识点,也可以选择学生可能有争议的知识点……有的知识点可以直接选用,有的知识点需要通过适当修改、补充、延伸或综合,使其处于学生批判性思维培养的“最近发展区”。

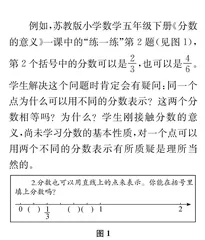

例如,苏教版小学数学五年级下册《分数的意义》一课中的“练一练”第2题(见

图1),第2个括号中的分数可以是23,也可以是46。学生解决这个问题时肯定会有疑问:同一个点为什么可以用不同的分数表示?这两个分数相等吗?为什么?学生刚接触分数的意义,尚未学习分数的基本性质,对一个点可以用两个不同的分数表示有所质疑是理所当然的。

又如,在《分数的基本性质》一课教学中,学生根据算式观察、归纳规律时,一般先根据乘法算式归纳,再根据除法算式归纳,最后综合归纳出分数的分子分母同时乘或除以一个相同数,分数的大小不变,但很容易忽略“0”这个特例。学生根据观察的算式进行归纳,想不到“0”是正常现象,但要上升到分数的基本性质,就必须考虑“0”。

这些都是培养学生批判性思维的有效素材。类似的素材还有很多,教师把

它们用恰当

的形式呈现出来,就能引导学生在对话中进行质疑问难,从而为培养学生的批判性思维奠定基础。

二、预设批判性思维培养目标

教学目标是对“教学结果的一种预先设定”[2],是教师教学的出发点和归宿点,是学生追求与期待的学习效果,在教与学方面发挥着导向、激励和调控作用。课程目标只有通过课堂教学目标的落实才能获得实现。教师要认真分析新课标的相关要求,有的放矢地预设可操作的批判性思维培养目标。

例如,新课标要求“结合具体情境探索并理解分数的意义,感悟计数单位”[3]。《分数的意义》一课,教师可以这样预设教学目标:(1)理解单位“1”,经历分数意义的形成过程,掌握分数的意义,认识分数单位,体会“整体”和“部分”之间的关系;(2)自主探究和积极思考,在动手操作、大胆表达中发展抽象能力、概括能力和表达能力等,进一步发展数感和符号意识;(3)养成善于思考、勇于探究等学习品质;(4)培养质疑问难的习惯。

教师预设批判性思维教学目标要结合学情和教学的实际需要,指向要具体、明确、可操作,确保预设的教学目标能实现。教师据此预设鼓励学生质疑问难的教学环节,为培养学生

的批判性思维提供可能。

三、创设批判性思维培养氛围

好的课堂氛围是培养学生批判性思维的重要条件。作为学生质疑问难的组织者、思维碰撞的引导者、讨论交流的参与者,教师应积极地为学生批判性思维的培养,创设宽松、民主和自由的学习氛围,使学生在对话和互动中迸发出智慧的思维火花;提供足够的课堂对话时间和空间,充分解放学生的思维空间;长期坚持用平等、民主的心态参与学生的交流,使学生敢于尝试和表达。如此,学生的批判性思维才能在适宜的环境中自然生长。

例如,学生认识了“成正比例的量”,知道判断两种量是否成正比例的方法后,教师出示问题:“圆的直径一定,圆的周长和圆周率是否成正比例?为什么?”引导学生独立思考和判断后,教师鼓励学生畅所欲言地交流。多数学生认为圆的周长和圆周率成正比例,依据是判断两个量是否成正比例的方法。教师认真聆听后,继续放手让学生质疑问难。当学生提问判断依据中的三个量有什么要求、题目中的三个量是否都符合要求时,教师鼓励对话双方就此话题继续交流。学生最终在交流中形成共识,教师追问其他学生是否有补充或不同意见……

教师努力“为学生提供彼此坚持各自的立场,修正对方误解的机会,进而让学生说明伙伴之间为什么会有不同见解,同时从自己不同意的立场来揭示其理由”[4]。在这样的对话氛围中,学生畅所欲言,大胆地质疑、探索,很容易在交流中产生不同形式和不同层次的思维碰撞,从而为批判性思维的培养提供可能与机会。

四、调控批判性思维培养过程

(一)指导方法

小学数学中常用的批判性思维方法有反例法、排除法和比较法:反例法是举出一个相反例子否定思维对象;排除法是假设一个思维对象存在多种可能,再通过分析,否定多种假设,剩下的唯一假设就是要肯定的对象;比较法是通过横向或纵向对比,发现思维对象之间的相同点和不同点。这些常用方法,是学生批判性思维培养的有力抓手。

例如,概括“分数的基本性质”时,学生很少有人主动想到“0除外”。对此,教师引导学生思考:对刚刚总结的内容是否有不同意见?如果学生想不到0,教师可以追问:除数有没有需要注意的地方?如果学生想到除数不能为0,教师可以追问:乘数呢?引导学生从不同角度找出反例并阐述理由。又如,解决实际问题“两根同样长的绳,如果第一根剪去13,第二根剪去13米,比较两根绳剩下部分的长短”时,教师可以引导学生用排除法解决问题——依次排除第一根剩下的部分长、第二根剩下的部分长、两根剩下的部分一样长的可能,只能是无法确定或者上述三种情况都有可能。再如,判断“圆的直径一定,圆的周长和圆周率是否成正比例,并说明理由”时,教师可以引导学生把“圆的直径一定,圆的周长和圆周率”以及“圆周率一定,圆的周长和直径”进行比较,帮助学生进一步理解和掌握“成正比例的量”概念。

教师可以用学生学习过程中的例子进行课堂示范和指导,引导学生在模仿和借鉴中初步掌握批判性思维的常用方法。应用这些方法时,学生可以根据实际需要从中选择其中一种,也可以综合运用几种。如果能逐渐灵活应用,学生就能熟练进行质疑问难、有条理地陈述观点、思路和依据等,从而切实有效地发展批判性思维。

(二)适时引导

学生的批判性思维有时需要通过解释自己或别人的思路与依据得到体现,有时需要通过陈述自己的不同观点得到体现。由于知识和经验的局限性,小学生往往需要教师的适当帮助,才能保证对话质量。这就要求教师在认真聆听学生对话的基础上理解其思维过程和方法,及时分析学生的观点及其依据,以便及时调控学生质疑问难的过程。

例如,对于“一个圆是按照1∶1000的比例尺所画的图,求圆的图上面积和实际面积之比”这个问题,教师让学生先独立思考再交流。无论学生的个性化观点正确与否、全面与否,教师都要及时、智慧地进行引导:如果学生答非所问,教师要引导学生围绕问题进行思考,并鼓励其他学生给予帮助和启迪;如果学生认为比是1∶1000(或1∶1000000),教师可以让他解释思考过程,并鼓励其他学生质疑问难。在此基础上,教师还可以引导学生提出不同的数学问题,如圆的图上直径和实际直径之比、图上周长和实际周长之比等。

教师在关键处的引导,往往会对学生批判性思维的培养起到四两拨千斤的作用。学生冷场或对话不多时,教师要适当点拨;学生对话离题时,教师要拉回方向;学生的对话无关痛痒时,教师要引导学生围绕教学目标深入思考、提出有深度的问题;学生思维敏捷地阐释时,教师要提供充分的时间和空间;学生对话结束后,教师要引导举一反三……

(三)针对性评价

学生的分析、探索与反思过程能深刻反映出学生的批判性思维水平。有效评价学生的分析、探索与反思过程,有助于教师及时诊断学生的批判性思维水平。教师可以根据学生对教学内容和思维目标的理解程度与获得水平,及时调整教学节奏和教学方法,以便有的放矢地指导学生、调控课堂,帮助学生及时了解自己的批判性思维水平,认识自己的优缺点。

例如,复习“圆的周长和面积”时,教师出示问题“如果圆的半径扩大3倍,圆的周长就扩大( )倍”。有的学生根据直觉认为是3倍;有的学生举例,如圆的半径原来是1厘米,周长是2π厘米,半径扩大3倍后,周长是6π厘米,扩大3倍;有的学生把圆原来的半径看成A厘米,周长是2πA厘米,半径扩大3倍后,周长是6πA厘米,扩大3倍……一位学生陈述观点后,教师可以让其他想发言的学生先评价一下所听到的观点,再陈述自己的观点。最后,教师针对学生的探索情况进行评价:表扬根据数学直觉解决问题的学生思维敏捷,但仅是一种猜想,如果能验证就更好了;表扬举例的学生能熟练举例解决问题;表扬用字母表示的学生符号意识强,能运用一般方法解决问题。在此基础上,教师追问:“还能提出什么不同的数学问题?”如果学生能提出“圆的面积扩大几倍?

”“半径缩小一半,周长缩小到原来的几分之几?面积呢?”等问题,教师可以肯定学生的探索能力。进而,教师引导学生解决“面积扩大几倍”的问题,自然生成了新的评价和培养学生批判性思维的机会。

结合学生的探究表现进行评价,可以使学生及时了解自己的批判性思维水平:学生自评时,可以反思自己的观点、思路和举一反三的情况,发现不足;学生互评时,要学会取长补短;教师评价时,可以对学生的批判性思维进行表扬或鼓励,并提出相应建议。这样评价学生的探索表现,可以帮助教师了解学情,给学生提供即时、有效的反馈,有助于学生在对比和反思中借鉴别人的方法,扬长避短,明确今后的努力目标和方向。

总之,学生批判性思维的培养是一个循序渐进的过程,教师要从平时教学做起,认真聆听学生的观点、依据和逻辑,及时点拨和评价,有效培养学生质疑问难的批判性思维。

参考文献:

[1][3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:6,23.

[2] 刘红斌,李光树.核心素养导向的小学数学教学目标设计[J].小学数学教育,2022(7/8):1114.

[4] 管宏斌.论批判性思维在数学教学中的建构[J].教学与管理,2006(1):6265.