把握关键节点,实现数感衔接

作者: 陈永畅

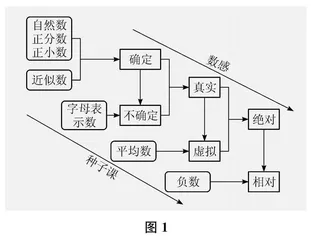

摘 要:数感是一种感觉,这种“感觉”不仅需要经过长期的训练,通过感受和领悟逐渐变成自身具有的能力,更要把握好学习的关键节点,从而实现数感发展从“确定”到“不确定”、从“真实”到“虚拟”、从“绝对”到“相对”的衔接,形成“数”认识的完整体系,逐步解析数的内涵,完善数的意义,拓展数的领域。

关键词:小学数学;数感;“种子课”

随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)的颁布,核心素养表现中的“数感”再一次成为小学数学界的讨论重点。数感是一种感觉,这种“感觉”不仅需要经过长期的训练,通过感受和领悟逐渐变成自身具有的能力,更要把握好学习的关键节点。梳理小学数学中数概念的相关内容(如图1所示)后,笔者以为,数感发展有三个关键节点——确定到不确定、真实到虚拟、绝对到相对,需要做好衔接工作。

一、解析数的内涵,实现“确定”到“不确定”的衔接

小学阶段有关数的认识是从自然数开始的。在低年段时,学生通过对1个苹果、2张桌子等这样的数量的抽象得到自然数1—9,又通过数小棒、正方体等产生更大的自然数。这些自然数都是描述确定的具体数量。此外,学生也经常遇到4个苹果是1个苹果几倍的问题,这是对数量关系的抽象,“4倍”依然是描述一个具体的、确定的数量关系。由此可见,自然数在表示数量和数量关系时指向的都是确定的量。那么,正分数、正小数是不是也像自然数一样呢?确实是一致的,它们实际上是自然数的拓展,当然也就表示一个具体的、确定的数量或数量关系,只是它们用来表示比计数单位“1”更小的数量。因此,这一阶段学生的数感习得,可能都停留于“确定的、具体的”,都是一一对应的点对点关系。

而到了四年级认识近似数时,数描述的不仅是一个点,而是拓展到一个范围。数感由原来的一个点向一条线或一个面进阶,因此,我们不妨把这部分内容作为“种子课”,它是数内涵的进一步深化。在教学时,教师要在具体的数和一个范围的数之间搭起一座桥梁,让学生对数的理解更全面、更立体。不过,此时的数依然是确定的,只是变成了一个取值范围。

而数感从确定到不确定转变的重要节点在《字母表示数》一课,此时的数具有了不确定性——它存在“未知”的特点,是一个会根据相应的信息而变化的量,或因情境信息的不同确立不同的量与量之间的数量关系。在此课的学习中,有些教师会侧重“怎么用字母表示数”,这是不够的。如果要实现学生的数感从确定到不确定的顺利衔接,“字母表示不确定的数”“字母表示量与量的数量关系”“为什么要用字母表示数”等问题都是值得被关注的。从一个数表示具体的数量或数量关系,到一个字母或含有字母的式子表示一个数量或数量关系,学生是存在一定的理解障碍或疑惑的。因此,《字母表示数》一课教学,我们需要抓住“关系”做文章,让学生体验到字母虽然是不确定的,但也是“确定”的——它们能概括一组关系,通过它就能发展数量的特征与关系。这也就是数学的简洁性的重要体现,同样也真正完善了对数感不确定性的诠释。

由此,有关数的内涵,我们在这一阶段需要完成从确定到不确定的过渡和衔接(如图2所示),让学生从确定的数量和数量关系发展到不确定的变量,形成一个较为完善的数感体系。

二、完善数的意义,实现“真实”到“虚拟”的衔接

课标特别把“百分数的认识”这部分内容划归至统计与概率学习领域,这意味着从统计的视角认识数也十分必要。而《平均数》一课是把数与统计量关联起来的“种子课”,也就是要让学生领悟到平均数是一个虚拟数,而前面学习的自然数、正分数、正小数、近似数等都是真实的数。那么,如何从真实的数过渡到虚拟的数便成为第二个关键节点。因此,在教学《平均数》一课时,我们需要让学生从现实生活中收集数据、分析数据,进而体验数据的变化和奥秘。

例如,教师设计了“记数大王”游戏作为课堂导入环节,带领学生感受数据的变化,体验数产生的真实性。而平均数却有可能不在这些现实数据中,它是“匀”出来的,所以具有虚拟性;它不仅受最大值和最小值的影响,还可能因为数据的差异性而使得它与其他数据“格格不入”。玩了5次后,其平均数是6,那么第6次的数据也将影响这6次的平均数。因此,无论是用移多补少、取长补短,还是先合后分,其本质是一致的,都是把原有的数进行均分,从而“匀”出一个数,用来描述具有代表性的一般水平,是为了满足统计和分析问题需要。

当然,这种虚拟性并不是凭空捏造的,而是依据数据的特征,分析数据的关联,根据现实需求,找到一个合适的“数”来代表一组数量的水平。它可能在这组数中,也可能不在这组数中;可能是整数,也可能是小数。其实,要让学生完成从原来真实的数到虚拟的数的转变并非易事,学生会有这样的疑问:数应该是确定的,为什么在这里又变成虚拟的了?是的,如果作为统计量那应该就是变化的、虚拟的。玩5次的平均数是6,那下一次能确定一定是6吗?显然是不能确定的,这就需要教师在教学设计中创建任务让学生去体验,他们才能真正地理解。此外,平均数是针对一组统计量的,它应该是对整体数据的描述,不是点对点的,也不是点对面的,那么这样的数可能就不是真实存在的,它是需要虚拟得到的。

三、拓展数的领域,实现“绝对”到“相对”的衔接

无论是自然数、正分数、正小数、近似数、字母表示的数,还是平均数,这些数都具有绝对性。这些数为什么是绝对的呢?因为它们都是表示具体的数量的多与少,或者描述一个量的整体情况,并未反映出数相对性的一面。只有《负数》一课的出现,才真正地让学生体验到数的相对性——正与负是相对的,描述的是一种“状态”。因此,《负数》一课就是实现从绝对到相对衔接的“种子课”。当然,负数的产生具有必然性,它是拓展数概念域的需要。由正到负,不仅能拓宽学生对数概念的认知范围,还能让学生体会相对、相反的现象,以及事物的两种不同的状态。因此,本课教学一般从生活中的温度等模型切入,让学生基于生活中的冷热现象等领会到“相对性”,从而抽象出“正数”与“负数”这一数学模型。当学生从具体描述多少的数,走向表示相对状态的数,这一跨越便融通了学生对数的固有认识:数只能表示数量的多少。从正到负,也满足了学生对现实生活的表达,现实生活中不仅有“黑”,也有“白”。课标提出,要会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界,那么,负数的产生就是对现实世界的表达,同样促进了学生用数学的眼光审视现实世界,从而有关数的相对性表述的必要性便一览无遗。所以,这是学生建立完整的数感体系的一个重要支点。

由此,负数是小学阶段认识数的一个重要分水岭,无论是链接初中的数轴与绝对值等知识,还是体现其在生活中的广泛运用,都有举足轻重的作用。它是学生建立完整的数概念的重要组成部分,也是学生数感结构化、整体化和关联化的重要支撑。

从确定到不确定,从真实到虚拟,从绝对到相对,不断地拓展数的内涵、意义和领域,学生数感的发展也就能循序渐进,一步一个脚印,从孤立的点,发展成线、面,再到立体的结构。这便是课标中最为突出的要求,即结构化的内容,促进结构化的思维的生成,推动结构化的数感的形成。上好“种子课”,把握数感发展的关键节点,让学生的素养发展真正落地。