单元视域下,如何教好“每一篇”

作者: 王强善 朱旭光

摘 要:以单元的形式教学,讲求在情境创设、主题引领、任务设计中学语文、用语文,提升学生的语文核心素养,是语文课堂教学改革的方向,但教材以单篇课文呈现的方式不会变。在单元视域下教好“每一篇”,可遵循目标一致、内容整合、特色凸显的原则确定内容;可创设外在型、内生型、关联型三种学习情境;可采用任务分解、范例引路、对比探究的策略。

关键词:小学语文;单元教学;单篇教学;学习情境

本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“基于深度教学的小学语文长课文教学行动研究”(编号:D/2020/02/292)的阶段性研究成果。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出了“语文学习任务群”的概念,围绕任务群如何在课堂落地,各地纷纷开展了“大单元”教学的探索与尝试。“这里所说的单元是一种学习单位,一个单元就是一个学习事件,一个完整的学习故事,因此一个单元就是一个微课程。” [1]它是以教材中的自然单元为基础,依据语文学习规律,设定单元学习的主题,创设能统领单元学习的情境,设计有内在逻辑关系的任务,最终通过学生的语文实践活动达成单元教学目标的一个“微课程”。目前,单元教学的研究热度无形中冲淡了对单篇教学的重视。不可否认,强调在单元视域下学语文、用语文,是语文课堂教学改革的方向,但教材以单篇课文呈现的方式不会变的。因此,如何在单元视域下教好“每一篇”,值得探究。

一、确定合宜的内容:单元与单篇的“一体化”

统编小学语文教材采用“双线组元”的方式编排,人文主题鲜明,语文要素明确。以此为基础实施单元教学时,单篇教学应与单元教学目标一致,内容整合,特色凸显,设计可行的教学任务,落实语言实践活动,做到“目标—内容—任务—活动—评价”脉络贯通,以期实现单元与单篇的“一体化”。

(一)目标一致

从理论上说,每篇课文都自带主旨、自有特点、价值多元,但因为编排在某个特定的单元,其教学功用一般应从属于单元教学价值,为达成单元教学目标服务。在单元视域下,单篇教学内容的确定应依据单元教学目标合理取舍,选择能支撑实现单元教学目标的内容,让单元任务下有清晰的任务链,每个任务中有明确的教学内容,通过具体的语言实践活动达成教学目标。例如,六年级上册第二单元的人文主题为“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”,语文要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的”“尝试运用点面结合的写法记一次活动”。单元教学任务设计为“开展多彩活动,庆祝国庆节日”,下设“重温国庆盛典”“朗诵长征诗篇”“讲述革命故事”“记录精彩瞬间”四个子任务。前三个子任务分别以“我是开国大典小主播”“诗歌朗诵会”“革命故事比赛”的活动呈现,这为本单元习作提供了鲜活素材,最终达成单元“学习并尝试运用点面结合的写法写好场面”的教学目标。具体到单篇,以《狼牙山五壮士》一课为例,这篇课文的教学价值多元,涉及的教学目标有:感悟按事情发展顺序描述的叙事方法,学习用关键词句提炼重要信息,抓住重点语句感受五壮士的英雄气概,体会既关注群体又聚焦个体的写法,以小标题为记忆支架,等等。依据单元教学目标,《狼牙山五壮士》的教学重点应落在场面描写与故事讲述上,以保证课文教学目标与单元教学目标的高度一致。

(二)内容整合

经典的课文,不仅主旨鲜明、意蕴丰富,表达策略也常呈现多样态,能给学生学习写作以更多的示范与引导。为达成单元教学目标,单篇教学需整合、梳理、比较、归类多种言语现象,实现写作方法的结构化,以期在后续的写作实践中迁移运用。

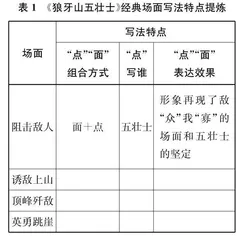

仍以六年级上册第二单元为例,基于单元人文主题与语文要素,《狼牙山五壮士》一课,在“阻击敌人”“诱敌上山”“顶峰歼敌”“英勇跳崖”这几个部分都写到了场面,但写法上不完全相同。教学时若逐一平推,难免琐碎,学生学到的也是碎片化的知识。教学中,可先让学生学习“阻击敌人”部分,体会点面结合的表达效果,进而总结出这一段场面描写的范式:“面+点+歼敌效果”。其中,“点”的描写,抓住了五位壮士的不同特点。接下来,可将“诱敌上山”“顶峰歼敌”“英勇跳崖”三部分内容整合在一起,让学生仿照例子,填写表1。通过填写表格,完整地呈现场面描写的各种组合变式,利于学生结构化建构场面描写的写作知识。

(三)特色凸显

针对单篇教学,特色凸显是建立在单元脉络贯通基础上的。“贯通”,即“贯穿”“沟通”:“贯穿”的是单元内部各单篇之间的文化脉络,“沟通”的是各单篇之间相互呼应又各具个性的内容[2],以及单篇课文内部各部分之间的关系。还以六年级上册第二单元为例,基于“开展多彩活动,庆祝国庆节日”的任务设计,以及“重温国庆盛典”“朗诵长征诗篇”“讲述革命故事”“记录精彩瞬间”四个子任务,《狼牙山五壮士》是单元“讲述革命故事”的一个组成部分,主题上与“庆祝国庆”一脉相承。活动内容是讲故事,前提是记住故事,而记住故事不能靠死记硬背。同时,课文还承担着学习“场面描写”的任务,因此,教学时须将其融入讲故事之中。策略上,针对四个场面,范例引路,仿照填表;理清逻辑,梳理探究;对比阅读,发现异同。最后总结提升,完成对场面描写的策略认知,凸显单篇特色。在此过程中,学生也基本完成了内容的结构化建构。讲述故事时,用场面描写充实故事内容,用讲述促进对场面描写的感悟。“讲好场面”作为故事评价的重要指标,以评促讲,以评促悟,相得益彰。

二、创设学习的情境:单元与单篇的“呼应性”

新课标在课程理念中强调,“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习”[3]。其中,“丰富多样的学习情境”,既指向数量,也指向大小、层级。情境必须有“真实性”。单元教学要设计单元教学情境。为了激发兴趣,单篇教学也可以设计一些与单元情境呼应的学习情境。这类情境可以有以下三种:

(一)外在型情境

“外在型情境”,即与课文本身的情境没有联系,是为激发学生兴趣、提升学习内驱力而设计的独立于课文之外的学习情境。例如,教学四年级上册第七单元《为中华之崛起而读书》一课,聚焦周恩来的誓言“为中华之崛起而读书”,教师设计了“重温读书誓言”“见证誓言诞生”两个学习任务。在学生整体感知课文后,设计了外在型情境:

同学们,我们已经知道课文写了三件事,下面我们来开一个“一分钟故事会”,说一说这句流传百年的誓言的由来。一般情况下,我们一分钟只能讲两百字左右,这篇课文近800字,怎样才能在一分钟内把三件事情说清楚,把誓言的由来跟他人分享呢?请同学们开动脑筋,想想有什么好办法。

学生交流,形成共识:必须把每件事说得简洁。在此基础上,任选一个时间节点作为开头练习讲故事;之后,指名学生在全班展示讲故事,其余学生从用时、简洁、连贯等方面对其表现作出评价。这一情境的创设,是对课后第一题“默读课文,想想课文讲了几件事,再连起来说说课文的主要内容”的包装,其内核仍是对本单元“抓住主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”这一语文要素的落实。有了语用情境,结合策略支持、评价引导,学生学有动力,练有方向,效果自然很好。

(二)内生型情境

“内生型情境”,即在课文叙事的情境中,根据学习需要而设计的教学情境。其间,学生化身文中的某个人物,经过角色转换,开展系列语文实践活动,最终完成特定任务,从而提升语用能力。例如,四年级上册第八单元《西门豹治邺》一课,课后要求学生简要复述课文,指向单元语文要素“了解故事情节,简要复述课文”。为引导学生有效复述课文,让学生的复述“有身份”“有任务”“有动力”,在教学“调查民情”这部分时,教师设计了这样的教学情境:西门豹调查民情回来,他手下的一个衙役问他:“老爷,听说您今天去调查民情了,您都了解到些什么呀?

”西门豹三言两语就把事情说得清清楚楚。如果你是西门豹,会怎么说呢?请默读课文,看看西门豹在与老大爷的对话中筛选了哪些主要信息,圈画有关语句,说一说。

在交流过程中,学生提炼出两个策略:一是“选”,选出重要信息;二是“连”,将选出的信息连起来,使之通顺。然后,同桌轮流扮演衙役、西门豹练习讲述,最后全班交流,评价完善。情境“内生”于课文,核心有两点:一是学生必须转换为课文情境中的某个虚拟角色,二是一定要赋予该角色“特定的任务”。有了情境和任务,“角色”就有了挑战与动力,学习变成了特定情境下的任务解决,指向学生核心素养的发展。

(三)关联型情境

“关联型情境”,即所创设的情境并不直接参与课文教学,但与课文内容有内在关联,对学生兴趣激发及后续学习起到指导与引领作用。例如,某教师执教三年级下册第四单元《蜜蜂》一课时就创设了关联型情境:

最近,学校要举办新一届“校园科技节”,招募成功实验者。做一个小实验,写一篇实验小作文,优胜者可以获得“小法布尔”奖。预祝你们成功!

课中,教师呼应单元语文要素“观察事物的变化,把实验过程写清楚”,引导学生与文本对话,梳理实验过程,总结实验步骤,懂得实验时要注重观察,写实验报告要严谨求实,清晰有条理。课尾,教师回应课始创设的“科技节活动”的情境,问学生:“学了这篇课文后,法布尔和他的蜜蜂实验对你们做实验有什么启示?对你们写实验小作文又有哪些帮助?”学生交流,明确了实验过程中需要注意的问题和写实验小作文的方法。这为他们后续的做实验、写实验提供了有力的策略支撑。这一关联情境的最大价值在于,学生从法布尔那里学到的实验方法有了用武之地。课尾的交流,让学生实现了对实验知识的结构化梳理,这为他们后续做实验、写实验提供了强有力的支持。

关于教学情境的创设,北京师范大学王宁教授这样说:“情境存留在语境之中,情境存留在思想接受的过程中,情境是师生共同营造的。因此一个情境是否真实,它的真实度如何,就要看整个设计是不是真正能够让学生从所思所想出发,以能思能想为起点,做到应思应想的能思能想,学生能走得好,就是情境选得好,营造得好。”[4]这段话对于我们如何创设一个好的教学情境,具有启发与指导意义。

三、选择适切的策略:单元与单篇的“一致性”

教学策略本身没有好坏之分,只有恰当与不恰当之别。教学策略的选择应满足学生在学习过程中产生的内在需求,这也是落实学生主体地位的体现。

新课标在“教学建设”中也明确指出,应根据学生需求提供学习支持,引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文学习经验,发展未来学习和生活所需的基本素养。[5]

在单元教学背景下,要求单元教学与单篇教学在目标、任务、活动等方面保持“一致性”。这里谈三种策略:任务分解、范例引路、对比探究。

(一)任务分解,化难为易

单元教学是基于学习任务的完成来落实单元教学目标的,是将单元教学任务分解到单篇教学中去的。单篇教学中,当学生对完成任务有畏难情绪时,教师应适时、恰当地将任务分解,“还可以进一步把子任务分解成若干个具有一定层次性或阶段性的学习活动。为防止学习活动零散、凌乱,教师需要根据学习任务实施的先后顺序,设计或连续或递进或平行的、有逻辑的若干个学习活动”。[6]仍以《为中华之崛起而读书》一课为例,课后第一道题是“默读课文,想想课文讲了几件事,再连起来说说课文的主要内容”,指向单元语文要素“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。教学中,教师将这一学习内容放在“重温读书誓言”这一学习任务中,设计“开一分钟故事会”的情境任务。对于四年级的学生来说,要把一篇近800字的课文在一分钟内讲清楚是有一定难度的。于是,教师将这个任务分解为分别把三件事说简洁。实际教学中发现,学生把一件事说简洁仍有困难。于是,教师又把它分解为“先听听别人怎么说”“发现说简洁的小妙招”“再自己仿照练习说”三个学习活动。