从“片段精选”到“角色扮演”

作者: 徐斌

摘要:古典名著因其内蕴深厚而为读者喜爱,其中蕴含的正能量对于学生正确人生观、价值观的形成大有益处。小学语文古典名著阅读教学,可以通过精选与文本内容相关的古典名著片段、搜集与古典名著故事相关的关键信息、表演与古典名著故事相关的情节等方式,帮助学生挖掘出名著的精髓,提高名著阅读水平,培养文化素养。

关键词:古典名著阅读;片段精选;信息搜集;角色扮演

在素养培育的大背景下,语文课堂教学需提升名著阅读在语文教学中的比重,开阔学生的阅读视野。古典名著内蕴深厚,深受读者喜爱,其中蕴含的正能量对于学生正确人生观、价值观的形成也大有益处。小学语文古典名著阅读教学,可以通过精选与文本内容相关的古典名著片段、搜集与古典名著故事相关的关键信息、表演与古典名著故事相关的情节等方式,帮助学生挖掘古典名著的精髓,提高名著阅读水平,培养文化素养。朱金云.品读文学名著,有效提升小学生的核心素养[J].课外语文,2018(21):160。

一、精选与文本内容相关的古典名著片段

古典名著作品一般篇幅较长,内容较为深刻,带有文言色彩,给学生的阅读带来了一定的困难。加之课业负担比较重,在校学习时间长,学生没有更多时间阅读整本名著。如果没有恰当的引领,面对厚厚的一本书,学生是很难产生阅读兴趣的。教师可以精选与文本内容相关的篇幅短小、易于理解、内容精彩的名著片段供学生阅读。

统编小学语文教材非常注重古典名著的选编,基本上每个年段都有涉及。五年级下册第二单元为古典名著单元,选入精读课文《草船借箭》《景阳冈》和略读课文《猴王出世》《红楼春趣》,分别涉及我国四大古典名著《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》。笔者在教学中,基于学生的阅读喜好、情感认知与道德养成的需求,精选了一些与课文内容相关的名著片段辅助学生阅读,极大地提高了学生的阅读兴趣,也增进了他们对文本内容的理解。

(一)基于学生的阅读喜好精选片段

毫无疑问,即便有许多人对于古典名著报以崇高的赞美与诚挚的推荐,但这些推荐都建基于读者已经接受了一定的文化教育,已经对名著内容有或多或少的了解。对于小学生而言,他们对古典名著的了解只是皮毛,读不进也读不懂。此时,教师就应选择与文本教学适配、与学生阅读喜好相匹配的名著内容(片段)。汪志明.小学生选择阅读名著的引导原则[J].甘肃教育,2019(2):50。

以《西游记》为例,它作为四大名著中最具奇幻色彩的作品,其中飞天遁地、三头六臂等具有奇幻色彩的片段,就非常契合小学生的阅读喜好,可以提取出来以供阅读。教学《猴王出世》一文时,笔者就从《西游记》中精选了“三打白骨精”“大战二郎神”“悟空闹天宫”“车迟国斗法”几个片段。“三打白骨精”片段,白骨精变化多端的情节,符合学生猎奇的心理:“三打”展现了正义与邪恶之间的持续较量,符合学生对“是正义战胜了邪恶,还是邪恶战胜了正义”结果的阅读期待;“白骨精显形”这一最终较量的结果,对学生的思想观念也有一定积极影响。“悟空闹天宫”片段,孙悟空不服玉皇大帝安排的弼马温一职,也不愿管理蟠桃园,因此大闹天宫,搅得天翻地覆。这一片段的精彩展现,形象刻画了孙悟空自尊心强、追求自由的性格特点。引导学生认真阅读这一片段,能让他们了解一个更为立体、全面的孙悟空形象。

此外,像《水浒传》中的“鲁智深倒拔垂杨柳”“黑旋风沂岭杀四虎”片段,《三国演义》中的“三顾茅庐”“空城计”片段,也较为符合学生的阅读喜好,教师可以根据教学需求,适当精选,带领学生走进名著阅读的世界。

(二)基于学生的情感认知精选片段

古典名著阅读教学中,教师可以选取一些寄予人世真情、符合学生情感认知的片段供学生阅读,帮助他们提升对古典名著人物情感的感悟,形成健康的人生观和价值观。

就拿《水浒传》来说,虽然其中存在一定的“暴力美学”,但只要教师及时给予正向引领,牵引学生朝着“阳光情感”的领域进发,学生的阅读走向、阅读情感就会积极健康。教完《景阳冈》一文,引导学生阅读原著《水浒传》,笔者选了“鲁智深倒拔垂杨柳”“鲁智深大闹野猪林”的片段供学生阅读。学生阅读时,笔者启发他们将两个片段的内容进行比较,看看有何联系。带着目标阅读,学生很快发现:前一个片段中,鲁智深从容对付了几个赌博成性的无赖,喝了他们带来的酒后倒拔垂杨柳,凸显了他的嗜酒成性;后一个片段中,鲁智深一路护送林冲至沧州,之后受林冲委托,又立马赶回东京照顾林冲妻子,无奈因喝酒误事,林冲全家遭高衙内(高俅之子)所害,深感惭愧的鲁智深之后再未沾酒;两个片段前后呼应,让鲁智深的“嗜酒成性”与“滴酒不沾”形成鲜明对比,突出了鲁智深与林冲之间深厚的、真挚的兄弟情义。由此延伸开来读《水浒传》,学生能从书中读出不少这样的深情厚谊,情感认知会得到明显提升。

另外,《西游记》中的“八戒请大圣”“趣经女儿国”等片段,《三国演义》中的“宴桃园豪杰三结义”“诸葛亮挥泪斩马谡”等片段,《红楼梦》中的“博庭欢宝玉赞孤儿正家法贾珍鞭悍仆”“破好事香菱结深恨悲远嫁宝玉感离情”等片段,对于培养学生的情感认知也是大有助益的,有必要引导学生深读。

(三)基于学生的道德养成精选片段

中国自古以来就是礼仪之邦,传承千年的仁、义、礼、智、信等道德元素深入人心,且与当下社会的主流价值观深度契合。基于学生的道德养成精选古典名著片段,可以在学生心中播撒精神的种子,让他们在读出情节的同时形成积极向上的人格品质。

四大名著中有不少能给予学生道德指引的精彩情节:《三国演义》中与诸葛亮有关的“刘备白帝城托孤”“身死五丈原”等片段,层层递进,突出了诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已的伟大精神与不朽品质;《水浒传》中与鲁智深有关的“鲁达三拳打死镇关西”“鲁智深大闹野猪林”等片段,凸显了鲁智深行侠仗义、打抱不平的精神品质;《西游记》中“路见不平护百姓”“情真意切师徒情”等片段,生动再现了孙悟空从好汉到英雄的转变,揭示了他路见不平、为民除害的精神,同时也能让学生深切感受到孙悟空对师父的忠心耿耿、师徒情深。

二、搜集与古典名著故事相关的关键信息

名著之所以成为名著,是因为其中人物形象的选择、精彩情节的设计、生动表达的安排等,都有独到之处。教师引领学生针对性地搜集与这些独到之处相关的关键信息,能够有效提高名著阅读的质量。张安祖.名著导读激发小学生阅读兴趣的实践探索[J].新课程,2021(44):8。

(一)以古典名著故事内核为基点

抓住古典名著故事内核搜集信息,就相当于抓住了阅读的“纲”。纲举而目张,阅读就有了凭借。以《西游记》中的《猴王出世》为例,其故事内核是“塑造石猴活泼可爱、敢作敢为的形象”。此内核映射到行文中,一方面是凸显猴子的习性,另一方面是凸显石猴的来历不凡——一出生便自带神性。为了彰显这一故事内核,笔者搜集了与山顶“顽石”、猴王出世等关键情节相关的关键信息,以图片、音视频的形式呈现,让学生整体上把握故事的脉络,了解石猴出世的经过及其生活特点。之后,笔者引入“三打白骨精”的片段,并搜集了影视剧中“怎么打”“为什么打”“白骨精三次分别变成了什么样子”这些关键信息,让学生在直观体会《西游记》奇思妙想与万般变化的同时,更深刻地领会孙悟空的智勇双全,进而爱上读《西游记》原著。

(二)以古典名著人物个性为基点

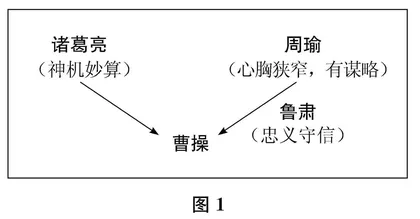

为了更好地帮助学生从字里行间领会古典名著人物精髓,笔者在平时的教学中习惯以人物个性为焦点,搜集能够凸显人物个性的关键信息,帮助学生深化理解。例如,“林冲刺配沧州道”这个引子故事以及教材选入的《景阳冈》中,都有关涉人物个性的关键信息。这些信息在展示故事主人公丰盈的个性特征方面发挥着不可取代的作用,有助于学生更好地理解故事内蕴。于是,教学中,笔者先播放《水浒传》电视剧的片头曲《好汉歌》,启发学生将歌曲豪迈的唱法与质朴真挚的歌词做对比,由此领会到英雄好汉之间的友谊是豪放的、粗犷的、真挚的,如“大口吃肉、大碗喝酒”那般痛快淋漓。同样,教完《草船借箭》一文,笔者搜集了诸葛亮个性化着装、孙刘联军与曹军两军对垒的差距、吴蜀联盟物资上的匮乏等相关信息,让学生初步了解故事内容。之后,将这些信息与故事内容深度整合,形成思维框架(见图1)。由此,启发学生发散思维,了解草船借箭故事的前因后果和发展过程,深刻体会诸葛亮的神机妙算、周瑜的心胸狭隘、鲁肃的忠义守信、曹操的生性多疑,对人物形成全面、立体的认识。

三、表演与古典名著故事相关的情节

课堂环境的创设,能让学生拥有更加便捷的途径,将自我更加真实地带入到古典名著的文本当中去。张耀芳.引导小学生走进经典名著的教学实践[J].新课程,2021(19):190。角色表演无疑是一条有效的路径。漫长悠久的岁月,大千世界的风景,性格迥异的人物,各具特色的故事,都可以浓缩在角色表演中。在通过表演将自我带入名著情节的过程中,学生对于故事构架的把握,对于人物形象的理解,对于语言变换的拿捏,都能在沉浸式参与中得以深化。当学生通过角色表演“成为”名著中的人物,便自然而然会按照作品中的人物设定展开思考。

例如,《草船借箭》一课的教学,为了让学生读懂诸葛亮的神机妙算,笔者便用角色表演的方式,让学生实地进入“三国战场”,再现诸葛亮、鲁肃与曹操的“对战”。表演前,先做引导,让学生就“草船借箭前,刘备与孙权联军缺箭,如果你们是当时的将领,你们会怎么办”“开战前,在曹营和孙刘联军军营中会展开哪些思想言论的争锋”“在草船中,鲁肃和诸葛亮分别会有怎样的心理”“借箭结束后,曹营和孙刘联军军营中又会有怎样的场景”等问题展开讨论。在对整个战争形势以及人物形象、人物心理、人物语言等都有了一定的把握后,学生投入了角色表演。表演中,学生分成“曹营”与“孙刘联军军营”两派,再现人物的神态和动作,颇有几分神似。他们精准的台词演绎和形象的动作再现,博得台下同学的阵阵掌声。尤其是“周瑜”的一句感慨“唉,诸葛亮挺有才干,真是羡慕嫉妒恨啊!怎么才能让他出丑呢”以及“背着手踱着步,突然猛一抬头”的神态;“诸葛亮”的一句镇定自若的问话“都督想和我商议什么事?”及其“手持羽毛扇,神态自若”的动作和神态,可谓活灵活现。学生的表演,让全场“观众”身临其境,真切体悟“剧情”与“角色”。

值得注意的是,角色表演过程中,学生表演与故事情节容易偏离,如在“怎么借箭”中,学生可能会想当然地说“自己造”。此时,就需要教师及时纠偏,进一步强化对故事背景的铺垫,如“没办法自己造,战斗已经迫在眉睫,时间不允许”,让学生回到正确的“剧情”。如果学生个性化的“剧情”拓展“非硬伤”,教师则可尽量尊重他们的创作,鼓励自由发挥。毕竟,有些个性化演绎意味着学生已经将“我”充分地带入“剧情”,这有助于他们挖掘名著的深层内涵,为接下来的拓展阅读、整本书阅读做好准备。