数学新课标“课程性质”研读及其教学启示

作者: 朱健,徐斌

摘要:《义务教育数学课程标准(2022年版)》关于“课程性质”的阐述与《义务教育数学课程标准(2011年版)》相比,在数学的本质、数学的价值、数学的教育功能和义务教育数学课程的性质等四个方面有着继承、发展与创新。对比解读,有助于小学数学教学始终本着“内容育人”与“过程育人”的格局不断创新与实践,从学科现象教学转变为学科本质教学,从知识散装教学转变为知识结构教学,从单一学科教学转变为学科融合教学,把立德树人的理念落地为学科育人的实践。

关键词:数学新课标;课程性质;对比研读

2022年4月21日,《义务教育数学课程标准(2022年版)》(下文简称“新课标”)正式发布,将于2022年秋季学期开始执行。相比于《义务教育数学课程标准(2011年版)》(下文简称“2011年版课标”),新课标主要在“结构体例”“课程性质”“课程理念”“课程目标”“课程内容”“学业质量”“课程实施”“附录”等八个方面存在较大的变化。

课程性质是对一门学科的核心定位,是对学科本质的基本认识,也是对学科价值的具体说明,还是对学科教育特征和育人目标的规范和要求。新课标在“课程性质”中围绕数学的本质、数学的价值、数学的教育功能和义务教育数学课程的性质等四个方面展开了阐述。对比2011年版课标,新课标具体有着哪些继承、发展与创新?对我们的小学数学教学有哪些启示?笔者以小学数学一线教师的视角,对以上问题做一些梳理和分析,供广大一线教师参考。

一、“课程性质”修订中的继承、发展与创新

在2011年版课标中,第一部分“前言”包含课程性质、课程基本理念和课程设计思路三个方面的内容。新课标在将原前言修订为“课程性质”与“课程理念”两个部分的基础上,将原前言开篇的两段文字与课程性质方面的文字合并,作为新的“课程性质”,主要围绕以下四个方面分两段文字进行阐述。

(一)数学的本质

新课标的“课程性质”开宗明义,指出“数学是研究数量关系和空间形式的科学”。关于数学的本质,《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》(以下简称“2001年版课标”)的表述是“数学是人们对客观世界定性把握和定量刻画、逐渐抽象概括、形成方法和理论,并进行广泛应用的过程” ,2011年版课标修订为“数学是研究数量关系和空间形式的科学”,新课标沿用了2011年版课标的论述。这一定义引用了恩格斯在《反杜林论》中的阐述:“纯数学是以现实世界的空间形式和数量关系,也就是说,以非常现实的材料为对象的。这些材料以极度抽象的形式出现,这只能在表面上掩盖它起源于外部世界。”这也体现了新课标在“前言”中指出的习近平总书记多次强调的“课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用,必须坚持马克思主义的指导地位,体现马克思主义中国化最新成果”的要求。

新课标新增了“数学源于对现实世界的抽象,通过对数量和数量关系、图形和图形关系的抽象,得到数学的研究对象及其关系;基于抽象结构,通过对研究对象的符号运算、形式推理、模型构建等,形成数学的结论和方法,帮助人们认识、理解和表达现实世界的本质、关系和规律”④的内容。这一具体阐述能够帮助我们很好地认识数学的本质,明确抽象、推理、建模是数学发展的三个基本思想,“通过抽象,在现实生活中得到数学的概念和运算法则,通过推理得到数学的发展,然后通过建模建立数学与外部世界的联系”。

新课标中的“数学不仅是运算和推理的工具,还是表达和交流的语言”⑥与2011年版课标中的“科学语言与工具”相比,分开表述,层次清晰,通俗易懂,让人感受到数学不是“高冷”的,而是“大众”的,与社会生活息息相关。这样理解数学是从伽利略和牛顿那个时代开始的。作为科学家的伽利略曾经感慨:“哲学被写在展现于我们眼前的伟大之书上,这里我指的是宇宙。但是,如果我们不首先学会用来书写它的语言和符号,我们就无法理解它。这本书是以数学语言写的,它的符号就是三角形、圆和其他几何图形,没有这些符号的帮助,我们简直无法理解它的片言只语;没有这些符号,我们只能在黑暗的迷宫中徒劳地摸索。”

因为语言承载着思想,语言承载着文化,所以“数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分”描述出数学在人类发展与社会进步中的重要地位。与2011年版课标中的“数学是人类文化的重要组成部分”相比,新课标把“文化”修改为“文明”。在《现代汉语词典(第7版)》的释义中,文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,文明则是社会发展到较高阶段和具有较高文化的一种状态,是指人类文化和社会发展的一个新阶段。因此,感觉用“文明”表述更为广阔与适切。

(二)数学的价值

数学是基础学科,无论哪一门学科中都有数学的身影。数学与自然科学、社会科学、人文科学等有着密切的联系。新课标指出:“数学是自然科学的重要基础,在社会科学中发挥着越来越重要的作用,数学的应用渗透到现代社会的各个方面,直接为社会创造价值,推动社会生产力的发展。随着大数据分析、人工智能的发展,数学研究与应用领域不断拓展”。②对比2011年版课标中“(数学)不仅是自然科学和技术科学的基础,而且在人文科学与社会科学中发挥着越来越大的作用。特别是20世纪中叶以来,数学与计算机技术的结合在许多方面直接为社会创造价值,推动社会生产力的发展”的表述,两个版本课标都指出了数学是一门基础学科,在社会科学中发挥着越来越重要的作用,直接为社会创造价值,推动社会生产力的发展。

同时,随着时代的发展,数学与计算机科学的融合,拓展了数学的应用与研究领域,推动着社会的发展,道出了“时代发展”与“数学发展”的相互促进、相互推动。两个版本课标关于数学价值的基本认识相同,但表述略有不同。新课标的表述中删除了“技术科学”和“人文科学”,与时俱进地提到了大数据分析和人工智能,让人感受到大数据分析与人工智能的发展对当今世界的影响力,同时也感受到数学的研究与应用领域得到了新的拓展,从而凸显了数学的价值。

(三)数学的教育功能

2011年版课标明确指出:“数学是人类文化的重要组成部分,数学素养是现代社会每一个公民应该具备的基本素养。”④新课标继续指出:“数学素养是现代社会每一个公民应当具备的基本素养。”⑤新课标把“应该”改为“应当”,虽然只是一字之别,但是要求却更为明确,即从“理所当然”改为“必须”。“应当”与“必须”的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时,一般用“应当”,不用“必须”。可见,数学素养是我国数学教育课程改革的关键词,提高学生数学素养是数学课程改革的重要目标。

数学是理性的科学,具有高度的抽象性、严谨的逻辑性和广泛的应用性,数学的特性决定着数学有着独特的、不可替代的教育功能。新课标对于数学的教育功能表述为“数学在形成人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用”⑥。与2011年版课标的表述“作为促进学生全面发展教育的重要组成部分,数学教育既要使学生掌握现代生活和学习中所需要的数学知识与技能,更要发挥数学在培养人的思维能力和创新能力方面的不可替代的作用”相比,更为精准,突出了数学的学科特性。

数学的第一特性是抽象,抽象的过程和推理的过程是理性思维的过程,因此数学是人类理性思维的结果,数学的学习与研究能促进理性思维的不断发展。数学是科学,科学探索过程中的精神实质是科学精神,数学的学习与研究中流淌着“客观的依据、理性的怀疑、多元的思考、平权的争论、实践的检验”。数学学习需要以个人一定的智力发展水平为前提,数学学习又能极大地促进个人智力的发展,智力发展是数学教育目标的一个重要组成部分。“理性思维”“科学精神”“智力发展”是不可替代的数学教育“学科功能”,更有其“育人功能”。新课标明确指出:“数学教育承载着落实立德树人根本任务、实施素质教育的功能。”

(四)义务教育数学课程的性质

基础教育课程目标如何确定,课程内容如何选择,是新一轮课程改革的核心问题。为从根本上解决这个问题,首先要弄清义务教育课程的性质。课程专家通过反复讨论达成以下共识:第一,义务教育是国家为每个适龄儿童提供的基础教育,应该提供均等的就学机会,保障儿童法定的受教育年限;国家课程标准应当是一个基本的标准,是绝大多数学生通过努力能够达到的。第二,义务教育是为每一个学生今后的发展和终身学习打基础的教育,是提高全民族素质的教育,不是精英教育、选拔教育,因此它的课程内容和要求应该是基础的、有限的和具有发展性的,不能被任意扩大、拔高。第三,义务教育不是终结性的教育,课程要给学生全面发展留有充分的时间和空间,应有利于学生自主、多样、持续地发展。

2001年版课标提出“义务教育阶段的数学课程应突出体现基础性、普及性和发展性”。2011年版课标明确“义务教育阶段的数学课程是培养公民素质的基础课程,具有基础性、普及性和发展性”⑥。新课标继续强调“义务教育数学课程具有基础性、普及性和发展性”⑦。

本轮课程改革的探索与实践,始终坚守着义务教育数学课程的基础性、普及性与发展性,但具体课程性质的表述随着改革的深入与社会的发展不断修订,不断丰盈。2011年版课标指出:“数学课程能使学生掌握必备的基础知识和基本技能,培养学生的抽象思维和推理能力,培养学生的创新意识和实践能力,促进学生在情感、态度与价值观等方面的发展。义务教育的数学课程能为学生未来生活、工作和学习奠定重要的基础。”⑧新课标修订为:“学生通过数学课程的学习,掌握适应现代生活及进一步学习必备的基础知识和基本技能、基本思想和基本活动经验;激发学习数学的兴趣,养成独立思考的习惯和合作交流的意愿;发展实践能力和创新精神,形成和发展核心素养,增强社会责任感,树立正确的世界观、人生观、价值观。”通过对比可以发现,除了把“核心素养”正式写入课程性质之外,还有三大变化:

(1)从“被动”走向“主动”:“数学课程能使学生……”表明数学课程作用于学生,而“学生通过数学课程的学习……”意味着以学生为主体,学生在主动学习中发展,因为数学核心素养是学生本人在参与数学活动中逐步发展、形成的。

(2)从“双基”走向“四基”:2011年版课标在课程性质中要求学生掌握“双基”,在课程总目标中提出“四基”;而新课标在课程性质中要求学生掌握“四基”,这是对2011年版课标的继承与发展,也是对“四基”目标的明确与强调。

(3)从“成才”走向“成人”:新课标在前言中强调“随着义务教育全面普及,教育需求从‘有学上’转向‘上好学’,必须进一步明确‘培养什么人、怎样培养人、为谁培养人’,优化学校育人蓝图”②。将2011年版课标中的“义务教育的数学课程能为学生未来生活、工作和学习奠定重要的基础”修订为“形成和发展核心素养,增强社会责任感,树立正确的世界观、人生观、价值观”,为学生奠定“成人”的基础。

以上对数学的本质、数学的价值、数学的教育功能及义务教育数学课程的性质四个方面的修订解读,让我们明白了“数学是什么”“数学教育为什么”“数学课程做什么”等问题。

二、“课程性质”修订对小学数学教学的启示

以“课程性质”指导教学实践,对小学数学教学改革实践有哪些启示呢?

当下的小学数学教学普遍存在两种习惯性倾向:第一,知识退变为符号形式。教师将教学重心放在知识的符号形式上,而对知识所蕴含的逻辑根据、思想方法和价值意义一带而过,甚而对这些知识背后的学科方法、学科思想和学科价值等更富有“营养”的知识挖掘不够。第二,拘泥于知识本身的教学。教师专注于传授给学生诸如事实、概念、原理和方法等的知识,而较少关心这些知识的认识来源、类型差异、共同属性以及这些知识之间的组织结构。

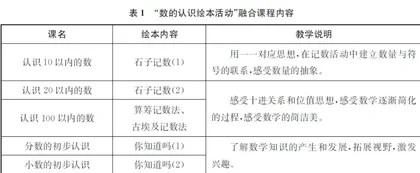

结合对新课标“课程性质”部分的学习、解读与思考,我们认为,指向知识符号形式的教学是学科现象教学,而关注知识所蕴含的逻辑根据、思想方法和价值意义的教学是学科本质教学;拘泥于知识本身的教学是知识散装教学,而关注知识之间组织结构的教学是知识结构教学;就数学内容展开的教学是单一学科教学,而把跨学科内容、历史文化内容融入数学课程的教学是学科整合教学。下面,从落实数学教育的根本任务、发挥数学课程的育人价值、发展学生的核心素养出发,以“数的认识”教学为例,提出小学数学教学需要实现的三个转变: