聚焦“精读点”,做好“加减法”

作者: 季海霞

摘要:略读课文是“精读—略读—课外阅读”三位一体阅读教学体系中的重要一环,是连接学生课内外阅读的桥梁。略读课文教学的“精读点”要关注阅读提示,观照单元内容,依据学习起点。略读课文教学应该“教略学丰”——教师的教做“减法”,学生的学做“加法”。教学中,减去非必要的教学内容,削减复杂的教学过程,减少教师的主导作用;加一些阅读方法的运用,加一些读写结合的训练,加一些拓展阅读的素材。

关键词:小学语文;略读课文;阅读教学

统编小学语文教材建构了“精读—略读—课外阅读”三位一体的阅读教学体系,并加大了精读课文和略读课文的区分度。略读课文与精读课文相互补充,共同为学生阅读能力的提升、语文核心素养的形成发挥作用。不过,略读课文教学也面临着一系列问题:它与精读课文教学是什么关系?其教学实施的有效路径是什么?

一、略读课文教学相关概念辨析

略读是相对于精读而言的一种阅读方法,讲求一定的阅读速度,意在粗知文章内容,从整体上迅速把握要旨。

略读课文与精读课文是从课文类型的角度划分的。叶圣陶先生曾指出:学生从精读方面得到种种经验,应用这些经验,自己去读长篇巨著以及其他的单篇短什,不再需要老师的详细指导。可见,精读课文是学生感悟人文内涵、学习阅读方法、了解文章写法等一系列学习活动的载体。而略读课文则是学生运用精读课文所习得的阅读方法,培养阅读能力的极佳载体。

如此一来,略读课文教学的性质便呼之欲出了。它是一种课程形态,教学目标不是为了让学生掌握略读方法,而是在教师的指导下,学生半独立地阅读课文,形成独立阅读的能力。结合“精读—略读—课外阅读”三位一体的阅读教学体系,“略读”是连接学生课内阅读和课外阅读的桥梁,学生在教师的带领下,在精读课文的学习过程中初步习得阅读方法,在略读课文的学习中练习、巩固这些方法,逐步形成独立阅读的能力,从而脱离教师的帮助自己进行课外阅读。因此,略读课文是学生的“练兵场”,而略读课文教学则是传授“兵法”。

略读课文的内容很丰富,有诗歌,有小说,有散文,这样的安排也开阔了教师的选材视野,为如何配合课文选择合适的拓展阅读材料给出了隐性提示,那就是:只要是需要的、有价值的内容——不局限于文学作品——均可为我所用;同时,也给学生潜移默化的影响:阅读的行为不只发生在课堂中,生活处处皆学问,人生时时可阅读。因此,略读课文教学的重要作用毋庸置疑。

二、略读课文教学要聚焦“精读点”

略读课文教学侧重语感的培养和阅读方法的迁移,但并不排斥精读的方法,只是“精读点”不宜多,教学的方法不宜复杂。略读课文教学中,教师选择“精读点”不妨从以下几个方面入手:

(一)关注阅读提示

小学语文教材中,略读课文在文章开头都附有阅读提示,既提示阅读方向与要求,又提示阅读方法;既提供学生自主阅读参考,又提供教师教学参考。教师在教学中关注阅读提示,可更好地把握本课教学的重点、难点,更好地选择教学内容。以四年级下册略读课文《芦花鞋》为例,阅读提示中有这样的要求:“默读课文,为每个部分列出小标题,再和同学交流印象最深的内容。”这句话提示了阅读方法——用列小标题的方式来把握文章的大意;还提示了阅读要求——与同学交流印象深刻的内容。在教学中,教师应该围绕这两个方面展开教学。五年级下册《金字塔》一文的阅读提示这样写道:“默读下面两篇短文,说说你对金字塔有了哪些了解。两篇短文用了不同的方式写金字塔,你更喜欢哪一种?说说你的理由。”在这个阅读提示中,“默读”“比较阅读”是阅读方法,说出自己默读、比较后得出的结论和理由则是阅读要求。教师在备课时,可以据此选择“精读点”。

(二)观照单元内容

人文主题和语文要素双线并进是统编小学语文教材编排的一大特点。教材每个单元设有导语,导语中明确单元主题和语文要素,单元中的课文落实语文要素,贯穿方法的学习与运用,语文园地安排“交流平台”栏目,进一步强化语文要素,梳理总结提炼学习方法;部分单元的习作还引导学生实践运用本单元的学习方法。单元各部分内容环环相扣,相互配合。略读课文是单元中的重要一环,在选择“精读点”时,理应以整体的眼光观照单元内容。仍以《芦花鞋》一课为例。课文所在单元的导语是:“深深浅浅的脚印,写满成长的故事。”可见本单元的人文主题为“成长”。了解了这一点,青铜的成长便是教师选择的“精读点”。此外,本单元的习作话题是“我学会了”,要求写清楚事情发生过程中的体验和心情的变化。因此, 在教学《芦花鞋》一课时,教师要注重点拨作者在这几方面表达的方式和特色,为学生的习作打好基础。

(三)依据学习起点

教师在选择“精读点”的时候还要关注学情,了解学生的学习起点。例如,《女娲补天》是四年级上册的一篇略读课文,阅读提示中提出“发挥自己的想象,试着把女娲从各地拣来五种颜色石头的过程说具体、说生动”,这一要求针对的是创造性复述。学习本课之前,学生通过以往的训练已基本掌握“复述”的能力,但“发挥想象,创造性地复述”在以往的教学中并未作出要求。笔者针对这一学情做了如下设计:

板块1:聚焦课文中“寻石”的片段,学习联系生活实际展开合理想象的方法。

板块2:出示范例,自读自悟,了解“寻石”片段中一波三折的故事情节及其好处。

板块3:借助“联系生活实际展开合理想象”和“讲述一波三折的故事情节”的方法自主练说。

板块4:交流汇报,评选班级“故事大王”。

为了提升学生创造性复述的能力,笔者先重点梳理“女娲从各地拣来五种颜色的石头”这个情节,帮助学生习得合理想象、讲述“一波三折”的情节的方法,再引导学生用上这样的方法练说。这个过程既是对概括、复述方法的实践运用,又有所拓展和延伸,真正将创造性复述这一学习难点的针对性突破落到实处。

三、略读课文教学需做好“加减法”

理解了略读课文教学的特点,明白了如何选择“精读点”后,如何开展略读课文教学?小学语文研究专家汪潮老师认为:略读课文教学应该“教略学丰”,即减略教师的教,增加学生的学。也就是说,教师在教的过程中做“减法”,学生在学的过程中做“加法”。笔者在备课、执教过程中采用“加减法”,收到了很好的效果。

(一)教师的教做“减法”

1.减去非必要的教学内容

略读课文的教学任务一般要在1课时内完成,这样的要求决定了教师在选择教学内容时不能面面俱到。但一篇略读课文少则几百字,多则上千字,可教学的点很多,应该如何取舍?首先,字词教学做“减法”。略读课文中的字词可随文学习,鼓励学生在自读过程中联系语境进行理解,不应作为教学的重点。其次,朗读教学做“减法”。既然略读课文教学是学生在教师指导下进行的半独立阅读的训练,那么,这一学习的过程一定是学生的自主体验,可摒弃集体化的朗读。最后,课文分析做“减法”。对于课文的内容情节,无须逐词逐段具体分析,精选一两处值得玩味的地方组织学生精读品味即可。正如叶圣陶先生所言:只需提纲挈领,不必纤屑不遗。

2.削减复杂的教学过程

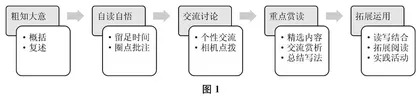

精读课文的教学以线性设计为基础,在教学中,教师是小步慢走,学生是紧紧跟随,甚至是搀扶着、捆绑着前进。而略读课文教学时,教师是半扶半放,只在关键处引领,鼓励学生实践从精读课文中学到的阅读方法,培养独立阅读能力。因此,略读课文教学过程要做“减法”,教程简约,指导简要,不做精雕细刻的设计,以“粗知大意” “自读自悟”“交流讨论”“重点赏读”“拓展运用”等大板块、大框架推进教学(具体流程见图1)。

3.减少教师的主导作用

精读课文教学中,教师的主导作用不容忽视,而略读课文教学中,应减少教师的主导作用。教师要退居幕后,将舞台留给学生,突出学生的主体地位,引导学生自读自悟、交流分享。教师只需适时进行点拨,点在学生“愤悱”之处,拨在学生理解偏移之时,力求帮助学生在文本、作者和自我之间完成阅读的自我建构。

(二)学生的学做“加法”

略读课文教学中,教师的“教”需做“减法”,而学生的“学”恰恰要做“加法”:

1.加一些阅读方法的运用

略读讲求速度,在略读课文教学中,常用的阅读方法有默读、浏览、跳读、猜读等。多种阅读方法的运用是培养学生探究性阅读和创造性阅读的重要途径。学生通过迁移运用精读课文中习得的多种阅读方法,逐步形成个性化的阅读能力。 因此,学生应在教师的指导下,实践多种阅读方法。

思辨性阅读是一种高层次的阅读方法,是理性的、反思性的阅读,目的在于获取知识或者解决问题。在学生理解文章的大意后,教师可以引导他们就文章的矛盾之处或者某一表现方法进行探究,力求在探究的过程中,提高学生的评价鉴赏能力。

《扁鹊治病》是四年级上册的一篇略读课文。在学生了解故事内容后,笔者启发学生思考,教学片段如下:

师故事的结局是蔡桓侯死了,他的死完全是咎由自取,你同意吗?同意的举手。(有学生举手,有学生不举手,还有部分学生犹豫不决。)

师看来大家也说不清道不明,那就再去默读这个故事,看看究竟是谁的责任,把你的想法用关键词写下来。

生我同意。因为扁鹊已经一而再再而三地提醒蔡桓侯了,是他自己不听劝告,所以是他自作自受。

生我不同意。文章写到了蔡桓侯的病是一步步严重的,作为医生,扁鹊应该在他拒绝治病的时候把不医治的后果告诉他,说不定他就肯治了,也就不会死了。

生我不同意你的看法。蔡桓侯是国王,他说的话谁敢反抗?他不肯治,哪个人敢勉强他?所以还是怪他自己。

生我觉得他们两个都有责任。作为医生的扁鹊应该发挥他的作用,救死扶伤,不能病人不愿治就算了。而蔡桓侯不听别人劝告,不相信他人,也是咎由自取。

……

师看来,蔡桓侯的死与自身有着密切关系。如果他能听从扁鹊的建议,小心求证,又怎么会落得如此下场?而扁鹊呢?虽然医术高明,但在劝告的技巧方面实在让人不敢恭维,如果他能注意方式方法,把病情说清楚,蔡桓侯也不至于一次次拒绝治疗,最终落得命丧黄泉的下场。看来,细节处理不好,易成大祸啊!

《扁鹊治病》的故事出自《韩非子·喻老》。很多学生在读完文章后,都简单地理解为:韩非子是想通过这个故事告诉我们蔡桓侯不听劝告,造成了丧命的后果。殊不知,韩非子发现能读懂老子的智慧的人不多,于是就在《喻老》一文中用25则故事来解释老子的话。《扁鹊治病》的故事正是对老子“图难于其易,为大于其细”一句的注解,想讲述的是“解决难事要从容易时入手,做大事要从细小处开始”的道理。以上的教学片段中,笔者带领学生通过思辨的方式深入阅读文本,不再止步于故事内容,从而了解了故事的真正用意。

此外,还可以加一些比较阅读。比较阅读是指把内容或形式相近或相对的文章放在一起,对比着进行阅读。在阅读过程中,将有关内容不断比较、对照和鉴别,既可以开阔眼界,活跃思想,使认识更加充分、深刻,又可以看到差别,把握特点,提高鉴赏力。在略读课文教学中,我们可以采用比较阅读的方法,深化学生对课文内容的理解,培养他们的鉴赏能力,促进其思维水平的提升。

特级教师虞大明在执教《在柏林》一课时,安排了以下教学环节:

师为什么这篇小说能成为经典呢?大家是第一次欣赏这样的小说,所以老师想帮助你们。通过比较来研究,你们一定会有收获。(播放反战歌曲Tell Me Why,带领学生阅读诗歌《和我们一样享受春天》)它们的主题一样,《在柏林》独特在哪儿,经典在哪儿?

(学生独立研究2分钟,小组分析3分钟。)

生第一自然段有很多问题,这是埋下了伏笔,后面两段揭示了答案。