乡村教师教育科研素养指标体系的构建及应用

作者: 钱芳

摘 要:中小学教师是乡村基础教育发展和改革的重要群体,研究乡村教师的教育科研素养有助于提高乡村教育质量。本文通过文献研究,将教师教育科研素养细化为26个指标。以此为依据设计问卷,通过网络在江西省县城及以下中小学展开调研,发放并回收有效问卷1781份。运用 SPSS26分析软件对调查数据进行分析,提取3个公因子(科研能力因子、科研意识因子、科研道德因子),根据因子载荷,计算出26个指标的权重赋值,据此建立乡村教师科研素养评价指标体系。依据此指标体系,计算1781份样本的科研素养得分,并进行对比分析。结果显示,乡村教师的年龄、教龄等个人基本情况、工作学习情况及学校对科研工作的管理情况均对教师的科研素养有一定的影响。在此基础上,从完善科研管理组织架构、健全科研管理制度、建立定期开展科研交流活动的机制、组建跨学科的教学科研团队和开展科研能力提升的培训等五个方面提出提升乡村教师科研素养的对策建议。

关键词:乡村教师;科研素养;指标体系

中图分类号:G451

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2024)09-0063-07

基金项目:

江西省社会科学“十四五”2023基金项目“乡村振兴背景下县域学校文化与乡土文化融合建设的思考与实践”(项目编号23GL21).

作者简介:

钱芳,女,江西南昌人,博士,南昌师范学院教育学院教授、硕士生导师,研究方向:教育管理、教师教育.

实施乡村振兴战略,关键在于振兴乡村教育。党的十九大首次提出实施乡村振兴战略这一具有深远意义的发展理念。2021年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,再次强调要“加强乡村教师队伍建设,精准培养本土化优秀教师”。2022年4月,教育部等八部门联合印发《新时代基础教育强师计划》,提出“按照乡村振兴重大战略部署和振兴教师教育有关要求”。中小学教师是乡村基础教育发展和改革的重要群体,他们的角色也正逐渐向“专家型”、“研究型”教师转变。在这一转变中,乡村教师的教育科研素养显得尤为关键。

关于教师教育科研素养,专家和学者们做了大量的研究,贡献了丰富的相关研究成果。这些研究成果描述了乡村教师教育科研素养的现状,分析了影响乡村教师教育科研素养的影响因素,同时也提出了提升教师教育科研素养的策略。但专门针对乡村教师科研素养的研究不多。乡村教师由于各方面原因,在科研素养方面与城市教师可能会存在差异。本文尝试以教师专业发展的相关研究为主要的理论基础,自下而上构建乡村教师教育科研素养的评价指标体系,并以此为基础展开调研。利用调研数据测评乡村教师教育科研素养的水平、分析乡村教师教育科研素养存在的问题,并尝试提出提升乡村教师教育科研素养的策略。这将为客观、全面地测评乡村教师教育科研素养提供依据,为有效提升乡村教师教育科研素养提供路径,也有助于提高乡村教育教学质量,推动乡村基础教育发展。

一、乡村教师教育科研素养内涵的解析

关于教师科研素养,我国学者主要从科研能力构成及培训提升策略方面展开研究。鲍远根(2017)将科研能力提炼为思维层、工具层、操作层等三个层面。其中思维层是核心,主要是指创新能力;工具层是基础,主要包括语言能力、文献能力等;操作层是实现形式,包括规划能力、实施能力和总结能力,是具体体现。[1]张斌(2017)认为科研素养包括科研观念、科研理论、科研能力和科研道德四个方面[2]。桑国元等(2017)认为科研素养包括意识素养、能力素养、伦理素养[3]。于小源(2013)从隐性和显性两个层面构建中小学教师教育科研状况的要素框架,对科研素质做了两级指标,一级指标包含素质、基础、环境;二级指标中科研素质由意识、知识、态度和能力构成;科研基础包含性别、年龄职称、行政职务、班级数目、专业相关性等;科研环境包含政策、制度、文化氛围等要素[4]。陈文娇和俞文(2019)构建了教师科研素养的结构并进行了实证检验,提出四要素概念模型,其中一级维度指标是科研观念、问题意识、科研能力与科研精神。二级维度指标包括:科研价值观、科研职能观、科研能力观、问题求解意识、问题转化意识、选题规划能力、文献综述能力、方法运用能力、归纳总结能力、执着精神、求实精神、求真精神、求新精神等[5]。还有学者侧重教育科研素养的培养模式研究,如台湾学者饶见维(1996)提出的“知思行交融模式”,从教师具有的“已备”知识出发,通过 “准备”获得经验,然后进行“省思”或“构建”,从而推动教师发展[6]。董文科(2020)将科研素养归纳为思想素养、学理素养、成果转化素养,并且强调成果转化与应用是提升中小学教师教育科研素养的有效策略[7]。

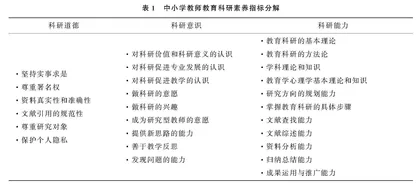

借鉴学者的观点,本研究认为结构一般是指整体内部各要素的组合,中小学教师教育科研素养结构是指进行科学研究所需要具备的能力、素质及其组合关系,并在此基础上细化为26个观测点,以此为依据设计问题。(见表1)。

二、乡村教师教育科研素养指标体系的建构

(一)问卷设计及数据收集

2022年3月,通过转发二维码或链接分别对我省在编在岗的乡村中小学教师发放问卷,展开问卷调研,调研对象涵盖江西省南昌、上饶等九个设区市。问卷由三部分组成,第一部分是乡村中小学教师个人基本情况,包括性别、年龄、教龄、学历、任教科目、职称、学校所在区域和科研基本情况等。第二部分是关于学校科研工作开展的基本情况,包括教师参加科研培训的机会、学校开展科研活动的形式和频次等内容。第三部分的内容是根据上文表1中的观测点编制的一系列问题,问题形式为李克特五分量表。总共回收有效问卷1781份。调研样本平均年龄为39.19岁,平均教龄为17.1年,任教科目涵盖了目前中小学开展的语文、数学等十四门学科,调查范围覆盖村、乡镇及县城的各级各类中小学。

(二)提取公因子确定评价指标

本研究采用SPSS26.0软件分析出数据的Cronbachα系数和KMO值分别为0.959和0.975,表明数据非常适合做因子分析,再对26个观测点的数据

26个观测点在问卷中均采用李克特五分量表的方式进行收集。进行标准化处理后做因子分析,提取出三个特征值大于1的因子,三个因子累计贡献率达到79.969%(见表2)。

通过四次方最大旋转后,得到26个原始变量在三个因子上的因子载荷,结果显示,因子1支配了文献综述能力等11个原始变量,因子2支配了对科研促进教学的认识等9个原始变量、因子3支配了尊重研究对象等6个原始变量(见表3)。据此,将这三个因子分别命名为,科研能力因子、科研意识因子和科研道德因子。

(三)评价指标权重赋值

基于上述数据分析的结果,确定乡村教师科研素养的评价指标由三个维度,26个指标构成,通过计算得到每个指标的权重赋值(见表4)。计算过程如下:

步骤一:根据表3中的因子载荷数(Xij)和表2中的特征值(Aj),通过公式一,计算出每个指标的线性组合系数(Yij),

公式一:Yij=XijAji=1,2,……,26,j=1,2,3

步骤二:根据表4中的线性组合系数(Yij)和表2中的方差百分比(Bj),通过公式二,计算出每个指标的模型综合得分系数(Zi)。

公式二:Zi=∑3j=1Bj×100×Yij∑3j=1Bj×100i=1,2,……,26

步骤三:根据表4中模型综合得分系数(Zi),通过公式三,计算出每个指标的权重值(Mi)

公式三:Mi=Zi∑26i=1Zi

三、乡村教师教育科研素养测算及分析

根据每个指标的权重赋值,对1781份样本的乡村教师科研素养进行测算,首先计算出总体样本教育科研素养的平均得分为72.65,其中男性教师得分为73.86,女性教师得分为72.20。根据教师的教龄、年龄、职称等个人基本情况,教师教学科研工作基本情况,以及教师所在学校的科研管理情况分别分组进行均值比较(见表5、表6),得出如下结论:

(一)随着年龄和教龄的增长,乡村教师教育科研素养得分提升。

随着年龄和教龄的增加,乡村教师教育科研素养得分呈上升趋势。因此,教学经验和人生阅历的积累,对于乡村教师教育科研素养的提升有一定的促进作用。

(二)随着职称的提升,乡村教师科研素养得分呈现两头高、中间低的倒U字型

职称组的教育科研素养得分呈倒U字型,得分最高的是中小学正高级组,其次为无职称组。这一现象说明两个问题,一是职称的提升和教育科研素养的提高是一个同向的过程,随着职称的提升,教育科研素养也不断提高;二是新入职教师整体素质较之前有大幅提高。无职称组的教师,都是新入职的年轻教师。他们在走上教师岗位之前,都经过了系统的训练,严格的考核和选拔,各方面综合素质都较高,因此教育科研素养也仅次于正高组的教师,排在第二位。

(三)参与教学科研工作越多,乡村教师的教育科研素养得分越高

首先,从是否参加过科研活动分组的均值比较来看,参加过科研活动的教师科研素养得分明显高于从未参加过科研活动的教师。其次,乡村教师任教科目与所学专业的符合程度越高,其教育科研素养得分也越高,说明高质量的教学工作可以很好地促进教师提升教育科研素养。最后,随着教师获得奖项的级别越高,其教育科研素养得分也呈上升趋势,科研奖项的获得和教育科研素养是一个相互促进,同向发展的关系。

(四)乡村教师所在学校对科研工作越重视,教师教育科研素养越高

数据统计结果显示,学校对科研工作的重视程度越高,教师的教育科研素养得分也随着增加,即是否设有专门的科研机构、是否有专职人员管理科研工作,以及管理科研工作人员的职务都会影响到该校教师的教育科研素养得分(见表6)。具体来看,所在学校设有专门科研机构的教师教育科研素养得分远远高于所在学校没有设置专门科研机构的教师,设有有专职人员管理科研机构的学校,教师的教育科研素养也更高,科研管理机构负责人的行政级别越高,教师教育科研素养得分也更高。以上统计数据显示,学校越重视科研工作,教师的教育科研素养越高。

四、研究结论与建议

(一)结论

1.组织支持是乡村教师教育科研素养提升的关键外部条件

乡村教师的教育科研素养提升与其所在学校的支持力度密不可分。学校对科研工作的重视程度直接影响教师的科研积极性和能力提升。一方面,学校通过制定相关政策和提供专业发展机会,营造良好的科研氛围;另一方面,通过合理配置资源,设立专门的科研机构,配备专职科研人员,以及提供科研经费和时间保障,为教师创造了一个有利的成长环境。这些组织支持措施激励着乡村教师积极参与科研工作。因此,组织支持是乡村教师教育科研素养提升的关键外部条件。

2.持续的专业发展与经验积累是乡村教师教育科研素养提升的主要途径

教师的持续专业发展与个人经验积累密切相关。随着年龄和教龄的增加,教师在教学实践中积累了丰富的经验,这些经验不仅帮助他们更好地理解和应对课堂中的各种情况,还使他们能够更有效地反思和改进自己的教学方法,从而促进教育科研素养的提升。同时,职称晋升过程通常要求教师展示其在教学和科研方面的成就,这进一步推动了他们在教育科研素养上的提升。因此,经验积累和持续专业发展是乡村教师教育科研素养提升的主要途径。

3.自主学习和创新驱动是乡村教师教育科研素养提升的内生动力

乡村教师教育科研素养的提升还依赖于自主学习和创新驱动的力量。通过主动参与科研活动,教师能够在实践中不断提升自己的专业能力和学术视野。这种主动性不仅体现于参与科研项目,还包括结合自身学科背景进行创新实践。教师在教学过程中利用自己的学科专长,通过科研与教学的结合,不断探索和创新教育方法,提升教育教学质量。同时,获得科研奖项和荣誉既是对教师努力的肯定,也是激励他们继续创新和突破的动力。这种内外动因结合的动力机制,推动了教师在学术素养和教育创新能力上的不断进步。因此,自主学习和创新驱动相结合是乡村教师教育科研素养提升的重要内生动力。