华中大学院系专业设置演变历程回溯

作者: 杨毅 徐瑾 熊娜

摘 要: 从1924到1951年,27年间,华中大学经历了筹建、重建、西迁和改造四次重要变化阶段。时局的动荡、办学思想的调整、社会需求的变化对华中大学的院系专业设置产生了重要的影响。从时间和规模上来看,华中大学院系专业设置也呈现了初创期、繁盛期、低落期和变革期的鲜明特色。从其本质来看,华中大学的院系专业设置变化与调整是近代中国社会背景下基督教大学在基督教教育与中国化、世俗化、国立化潮流中挣扎与妥协的结果。

关键词: 华中大学; 院系; 专业设置; 基督教教育

中图分类号:G40

文献标识码: A文章编号: 2095-5995(2022)07-0082-05

20世纪初,教会大学引入西方近代教育模式,在体制、机构、专业设置、课程等方面对中国近代高等教育起到了一定的示范和导向作用。1922年,美国圣公会、美国复初会、英国伦敦会、英国循道会、美国雅礼协会等差会代表在汉口开会,决定在武昌开办一所联合大学,该大学把雅礼大学强项的自然科学与文华大学强项的神学、图书馆学、师范和商科等联合起来,同时合并武昌博文书院、汉口博学书院以及岳州湖滨书院,组建华中地区一流的教会大学。1924年9月8日,在武昌原文华大学的校址上,华中大学正式成立。在华中地区一流大学的建设目标下,华中大学一直禀承“重质不重量”的办学特色,培养了一大批优秀人才,在中国近代高等教育史上占据着重要的一席之地。院系是大学的基本功能单元,是大学办学思想和目标的重要体现,是学科发展和社会需求变化的反映。讨论华中大学院系专业设置及演变,不仅可以一窥华中大学乃至当时教会大学的办学特色,而且对于梳理华中师范大学的学科发展史也有着重要意义。

一、初创时期(1924—1927):文华大学的基本延续

1921年,北美和英国教会总部组织了中国基督教教教育调查团,对中国30多个县市的教会学校进行了考察,并报交了著名的“伯顿报告”。“伯顿报告”对当时中国基督教教育的未来发展提出了两个非常重要的观点:一是建立一个由中国教会控制的基督教教育系统,其性质是真正中国化的,这不仅要体现在组织形式上,而且在精神上也要如此。即本质上彻底基督化,在氛围上彻底中国化。二是针对教会学校多而分散,资源浪费、效率不高的现象,将中国分为北部、东部、中部、南部、西部及福建六个区域,每区设一所基督教大学,或者由一个顾问委员会协调一系列学院,其最终目标是合并为一所大学。[1]

1922年,华中地区各差会根据“伯顿报告”的建议,经过多次讨论,决定在武昌创办华中大学。1924年,华中大学在原文华大学校址上建立,校长为文华大学校长吉尔曼博士,教职员大多来自文华大学,学生也由以前文华大学的学生和文华中学及其他由美国圣公会资助的中学。这说明华中大学与文华大学的关系密不可分,文华大学在办学规模、专业设置、学生培养等方面为华中大学奠定了良好的基础。在华中大学刚平稳度过第一学期后,1925年,反基督教运动在武汉蔓延开来,作为教会大学的华中大学首当其冲,学生参加示威游行活动,离校停课严重影响了教学秩序。1926年9月,北伐战争武汉战役爆发,华中大学未开课。随着人民群众反对西方帝国主义的情绪高涨,迫于形式,华中大学于1927年5月宣告停办。1924到1927年,是华中大学的筹建时期。但是,随着五四运动开启的反帝反封浪潮及“非基督教运动”的兴起,华中大学建立时的时代背景已与文华大学时期完全不同,其办学主体、办学理念也发生了变化。

学科设置是一所大学建立首先要考虑的事情。1922年2月,华中地区各差会第一次筹备会议就提出了由华中大学学科设置会员会和组织形式筹设委员会来拟定大学的组织形式和学科设置。在第二次会议召开之前,两个委员会对华中大学的学科设置进行了详细规划:“在华中大学首先建立文、理、神学和医学学科。这些学科中最初由差会委派的一批教师负责筹组师范、工商贸易和图书管理等专业的师资。”[2]学科设置委员会还进一步建议,在条件许可的时候,应该增设一个研究生院、一个农林学院、一个工学院和一个新闻学院。但是由于在选址、差会人员和大学的关系等方面的争议,尽管已经召开多次筹备会议,但仍未达成一致。在此情况下,1923年11月,临时管理委员会才决定无论如何,华中大学应在1924年9月开学,先以文、理两个学院试办三年。从设想的八个学院到两个学院,可见此时华中大学学院设置稍显仓促,尚不成熟。

除文、理学两个学院外,文华大学首创的图书科也在华中大学继续开办,随着各地新式图书馆的建立,对图书馆学专业人才的需求越来越大,图书馆学科作为华中大学的特色、优势专业,规模也越来越大。1927年,在华中大学暂时停办,图书科单独成校,仍对外继续办学。1922年筹建会议上有关于师范专业的计划,因此,教育专业也作为一个系建立起来,并由基恩牧师(Arthur S.Kean)任系主任[3]。

由于时局的动荡,华中大学尚未进行大的改革,在专业和课程设置上仍以宗教教育为主,但是反基督教运动和收回教育权运动也使得校方开始重新审视教会大学的功能定位和办学模式。包括重视宗教教育轻视中国教育、忽视政府管理、重英文而轻中文、中国籍教师讲课费微乎其微等。[4]这些思考和改变也预示着华中大学重建时发展方向,开启了华中大学的中国化道路。

二、重建时期(1929—1937):文、理、教育三院格局形成

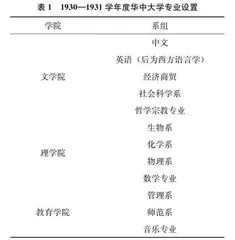

1927年,国民党在南京建立政权,推行党化教育与三民主义教育。在高等教育方面,要求大学注重实用科学,培养更多国家所需的专门型人材。1929年4月,《中华民国教育宗旨及其实施方针》规定:“大学及专门教育,必须注重实用科学,实育学科内容,养成专门知识技能,并切实陶融为国家社会服务之健全品格。”[5]为了满足政府关于大学必须有三个学院的规定,同时为了更好地服务华中地区的基督教教育,华中大学发挥原有的专业特长,设立了教育学院。1929年9月,新的华中大学正式开学,文、理、教育三院格局确立。从如下表1、表2也可看出,华中大学在组织机构方面越来越正规,专业设置也越来越完善。

1935年,华中大学所设各学系进行了稍微调整,文学院社会科学系改称历史社会学系,音乐组并入教育学院;理学院数学组拟扩充为系;教育学院教育行政系、教育方法系合并为教育学系,心理组扩充为系。[6]

1922年和1924年,先后席卷中国大地的非基督运动和收回教育权运动,深刻影响了中国教会大学的发展方向,许多教会大学先后实现自己的角色转变。正如美国学者杰西·格·卢茨(Jessie Gregory Lutz)所说:“在中国教会大学的历史上,20世纪20年代的事件结束了一个时代。教会学校不再是外国人管理的宣传外国教义的学校了。教育成了学校的主要目的,传播福音只能在政府控制的教学计划所容许的范围内进行。”[7]“到1929年,大部会教会大学已取消了关于宗教崇拜和宗教课程的硬性规定。”[8]

随着教会大学的中国化进程,华中大学在办学目的和培养方向上也发生了变化。1927—1931年,华中大学准备向国民政策注册期间,拟定的校董会章程中注明华大办学目标是“实施高等教育,培植中国青年,务期发展其人格与智识,成为中国之忠实国民,适合社会需要,并扶植社会德智体群各方面之进展,而完成本校设立者(即圣公会等)办学之初志”。[9]华中大学在20世纪30年代的专业设置,表面上是华中大学的日益成熟与完善,背后却深刻反映出教会大学在中国化、世俗化变革中所做的调整。

三、西迁时期(1938—1946):专业发展与社会服务的紧密结合

1937年7月,抗日战争暴发,华中大学美好的发展前景笼罩上了乌云。在经历坚守和对时局的评判后,1938年,华中大学迁往桂林。由于日军的频繁轰炸,1939年,华中大学决定迁往云南大理喜洲。

在滇期间,华中大学各院系概况如下[10]:

文学院设有中文系、外文系、经济商业系、历史社会学系及哲学宗教组。中国文学系以造就中国文学的专门研究人才及高级中学的国文教师为宗旨;外国文学系以英文为主,同时配合各系的职业训练;经济商业系原准备在一定时期内扩充为商学院,因抗战关系迁址后仍隶属文学院,但毕业生按学位授予法授以商学士学位,与文学院其它各系毕业生有所区别;历史社会学系是由历史系和社会学系合并而成,并与教育学院合作训练中学历史师资;哲学宗教组为全校各院系开设哲学宗教选修课程。

理学院设有生物系、化学系、物理系及数学组。除授课外,还各有专门的研究项目,并注重应用科学的研究。

教育学院包括教育学系、心理学系和音乐专业。主要目的在于培养英文、国文、史地、数学、物理、化学、生物及音乐的中学师资。

在喜洲七年,由于地处偏远,经费、师资有限,一定程度上影响了一些课程的开设和专业发展,但在院系专业基本设置上与之前并无太大差异。在服务当地方面,华大学人积极融入到西南地区的实际建设需求中,传播新知识、新技术,为西南地区培养了一大批人才;在学术研究方面,也以当地的文化、科技为抓手,取得了丰硕的研究成果。这一时期,专业发展较为特色的是:

1、理学院自然科学研究转向与当地的工农业生产发展需要相结合。物理系组织了对苍山十八溪水电动力的试验研究,对滇西酒精、皮革、油脂工业的专题研究。生物系主任肖之的教授进行了苍山植物,洱海各水层氧含量、PH值及水生生物及浮游生物分布情况的调查研究,形成了有价值的研究成果并得到国外同行认可。

2、中文系发展强劲。1939—1940年,哈佛燕京学社恢复对华中大学人文学科的资助,包鹭宾、傅懋绩、游国恩等知名学者加入,并以云南地区的民族、文化、语言为研究重心,取得了一系列重要的研究成果。中文系发展成为华中大学实力最为雄厚的系,在武昌时期实力雄厚的理学院这时落到了文学院后面。

3、神学教育抬头。1944年,韦卓民先生拟战后华大扩大计划,其一为恢复神学教育。“盖神学乃以历史科学方法研究基督教之学科,基督教入华千三百年,所传教义未能与我国文化思想融合,误解滋深,不有本国瞻学贯中西之士为之精研探讨,基督教之在吾国难免枘凿,故高深神学之研究实为教会大学当务之急。”[11]1945年,在韦卓民先生的倡导下,于云南喜洲华中大学校内成立神学组,附属于文学院。由此可见,华中大学为基督教服务和为中国社会服务的双重属性。

四、改造时期(1946—1951):师范办学性质确立

在滇期间,华中大学已经开始拟定战后十年发展计划,其中对于院系专业设置的设想为:将经济商业系扩充为商学院,将音乐组扩充为音乐学院,再增设哲学心理系与中学师资等系;增设宗教学院,开办文哲经济及理化研究所。[12]若这一计划完成,华中大学将有6院18系及3个研究所,十年以后“能与世界著名学府比肩”[13]。1946年初,华中大学加入“中国基督教大学联合董事会”,该联合董事会鉴于中国内战前途未卜,基本上对“十年规划”采取否定态度,要求确立“控制规模 适度发展”的方针,并明确指示:五年之内华中大学原有院系不能扩充,限定学生名额为450名。[14]

1946年,华中大学返回武昌后,学校仍设文学、理学、教育三个学院,专业设置和在滇期间一致。在文学院下设“宗教组”,沿续了在滇时期神学教育抬头的趋势。神学课程的规定是:“男女学生兼收,分为大学组与研宄组二组。大学组学生,须于本大学各院系中选择一主修学系,与神学课程同修,五年毕业,第六年实习”以此造就“圣品人、牧师、学校宗教干事,宗教导师,基督教译或其他文字工作人才。”[15]这正是华中大学十年发展规划中增设宗教学院的具体反映。

随着新中国的诞生,对教会大学的改造也提上日程。韦卓民校长于1951年7月2日向中南军政委员会教育部发函,请求将学校改为公立。1951年8月16日,中南军政委员会正式决定,中原大学教育学院与私立华中大学合并,改为公立华中大学,学校性质定为师范学院,为中南地区培养中等学校师资。1951年—1952年,全国高等教育大规模的院系调整开启。公立华中大学也紧跟国家政策,进行了一系列调整:一是取消学院一级的设置,设中国语文、外国语文、历史、政治、教育、物理、化学、生物、数学等10余系,以及俄文、历史、政治、教育等专修科。二是按照“统一安排,各归系统”原则,经济商业系学生入武汉大学,外文系英文组入广州中山大学,地理组入河南大学。三是其他学校院系的加入,师范教育力量增加。私立中华大学调入的有中国语言文学系、化学系、教育系;湖北教育学院调入的有教育系、中国语言文学系、数学系、物理系、体育系、美术系、音乐系、戏剧系、俄文系;广西大学调入的有生物系;广东省海南师范专科学校调入的有图画制图和音乐专修科;平原师范学院调入历史系学生7人;南昌大学师范部调入俄文科、文法学院教育系;华南师范学院历史系部分师生也并入华中大学。