我国近四十年教师教育一体化研究的进程、问题与展望

作者: 杨丽乐 刘珺珺 肖斌

摘要: 随着我国教育事业的不断发展,社会各界对教师的要求也越来越高,教师教育这一话题逐渐进入人们的视野,教师教育一体化理念应运而生。本文采用文献研究法,通过对1980-2019年期刊文献有关教师教育一体化研究文献的内容和结构进行分析,用以了解我国教师教育一体化发展的现状和总体趋势。结果表明,我国教师教育一体化的起步较晚,教师教育开展的范围侧重于基础教育的教师,较少顾及到从事高等教育的教师。教师教育的实施对象局限于体制内的教师,忽略了体制之外的教育实践。建议汇集教育界各部分力量,以全纳性、整体性的视野,强化教师教育一体化领域的研究水平,拓展教师教育一体化实施路径,促进教师教育一体化在多领域教育实践中的进程。

关键词: 教师教育一体化;终身教育;研究综述;文献统计

中图分类号:G451

文献标识码: A 文章编号: 2095-5995(2022)01-0032-07

一、问题的提出

从17世纪法国初创师范院校开始,18世纪美国的弗蒙特州首设教师资格证制度,师范教育经历了三个多世纪的沉淀,到20世纪中后期,在终身教育思潮的影响下,法国率先提出了将教师的职前培养与在职培训相结合的“教师教育一体化”的概念,这标志着教师教育正式走进一个新的历史阶段,弥补了过去教师职前职后教育两张皮的不足。

回观我国,新中国成立以来,教育事业飞速发展,截止2019年,全国共有各级各类学校53.01万所,专任教师1732.03万人,比上年增长3.54%[1],是世界上规模最大的教育体系。教育大计,教师为本。我国历来十分重视教师的培养和培训工作。1980年我国召开第四次全国师范教育工作会议,讨论办好师范教育和改进在职教师的培训工作有关问题以适应教育事业发展的新形势和新要求。同年,教育部印发《关于师范教育的几个问题的请示报告》,其中明确师范教育的目标与任务。以此为标志,我国教师教育进入改革的新时期。进入21世纪以来,随着大数据、人工智能技术的飞速发展,学习者从学校中获取的知识无法快速适应社会更迭,终身学习理念逐渐得到公众的认可。因此,教师培养同样不能单纯依靠职前的师范教育,必须与职后培训相联结。在此背景下,学术界兴起的教师教育一体化研究视角主要指向中小学教师的职前与职后教育。那么,这一研究视角经历了四十多年的进程是否出现新变化?现代社会背景对教师教育一体化研究的视域提出了怎样的要求?由此,本研究将通过对1980年-2019年近四十年来相关期刊文献的研究,进一步分析我国教师教育一体化的发展现状与整体趋势。

二、研究方法

本文以中国知网(CNKI)中的学术期刊数据库为数据来源,将检索时间设定为1980年至2019年,以“教师教育一体化”为主题,并且包含关键词“教师教育”进行检索,选取了与研究相关的有效文献共1965篇。此外,在高级检索中将来源期刊类别选择“核心期刊”和“CSSCI”,进行数据筛选,最终检索到符合要求的期刊文献830篇,构成本研究的研究对象。通过在数据库中有指向性的检索教师教育一体化相关文献,对文献资料内容进行具象分析,比较近四十年来我国教师教育一体化研究在不同的时间节点中的研究热点,总结出已有相关研究的阶段划分以及未来研究趋势。

三、近40年我国教师教育一体化的研究进程

(一)文献数量

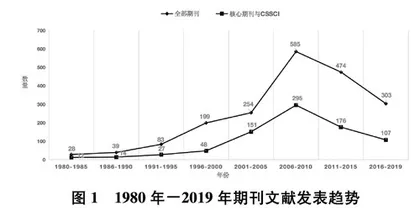

以“教师教育一体化”为主题进行检索,选取1980年至2019年间期刊,对文献数量进行统计,如图1所示。

据图1显示,自1980年至2010年,教师教育相关研究期刊文献发表数量总体呈上升趋势。全部期刊和核心期刊与CSSCI期刊发表趋势走向基本一致。

1999年中共中央、国务院提出了素质教育的要求,同时大力支持师范教育发展,提高师资力量。自此,我国教师教育领域相关研究开始不断涌现,此为研究的酝酿初创阶段。

2001年至2006年间教师教育一体化的期刊文献的发表数量呈快速上升趋势,研究进程明显加快,在此时进入探索发展阶段。

教育部于2010年发布的《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020年)》中强调,加强教师队伍建设,健全教师管理制度,因此,教师教育领域期刊文献在2006年至2010年间发表数量到达一个顶峰,研究进入深化发展阶段。

2011年后的发文量呈现小幅下降趋势,但总体发展较为稳定,属于研究的稳步前进阶段。十九大报告指出,兴国必先强师,此后对教师教育的研究应有所增加。

(二)期刊类型

从期刊文献的发表类型上看,表1显示,以教师教育一体化为主题的文献主要发表在成人教育、教师教育与继续教育类刊物,其中,《中国成人教育》《教育研究》《继续教育研究》《教师教育论坛》位居前列。

据统计,第一篇关于教师教育一体化的期刊文献发表于《外国教育研究》。早期的教师教育一体化文献多数为外文期刊文献,这说明外国的教师教育研究起步较早。除了成人教育、教育研究类刊物以外,教师教育类的专业期刊不断涌现,这与我国教育事业的不断发展,教师教育逐渐受到研究者们的重视息息相关。但是,从表1中可以看出,排名前十的期刊中缺乏教育理论期刊,这表明教师教育一体化研究的理论性程度需加强。

(三)研究内容

回顾过去近四十年的研究历程,我国教师教育政策向好态势推动了教师教育一体化研究进程的加快,研究关注点也在不断变化与更新:早期的研究主要聚焦于教师教育一体化的起源与内涵方面,随着教师教育改革的深化,研究关注点逐渐转移到教师教育一体化的模式选择以及运作机制方面。

1.我国教师教育一体化的起源研究

(1)从师范教育到教师教育的演变过程

从中国的师范教育发展历史上看,师范教育的雏形始于维新变法前夕。中国近代实业家盛宣怀发出“惟师道立则善人多,故西国学堂必探源于师范”的感慨,深感我国兴办新式教育的师资短缺。1897年,他在上海开办了“南洋公学”,分设上院、中院、师范院和外院。其中,上院、中院分别为专科和中学性质,师范院即中国最早的师范教育,外院则是师范院的附属小学。此后,盛宣怀办学的理念逐步形成了体系,在此教育体系中,将“师范院”作为第一要务。 1902年,京师大学堂师范馆的成立标志着我国现代高等师范教育开始走向系统化、组织化。1923年京师大学堂师范馆正式更名为北京师范大学,成为中国历史上的第一所师范大学。新中国成立后,师范教育在高等师范院校中不断摸索前行。“时雨春风勤化育,殷殷桃李遍中华。”近百年来,师范大学为我国培养出的优秀人民教师数不胜数。

1999年6月,在中共中央国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确提出:“加强和改革师范教育,大力提高师资培养质量。调整院校的层次和布局,鼓励综合性高等学校和非师范类高等学校参与培养、培训中小学教师的工作,探索在有条件的综合性高等学校中试办师范学院。”建国五十年来,从高等师范学校到综合性大学中的师范学院的演变,我国师范教育已不仅仅是对入职前的师范生进行必要的本科教育,同时也注重教师入职后的继续教育。在新世纪伊始的2001年,国务院发布了《关于基础教育改革与发展的决定》,其中指出要“完善以现有师范院校为主体、其他高校共同参与、培养培训相衔接的开放的教师教育体系”。这是我国有史以来第一次在政府的官方文件中将使用已久的“师范教育”替换成了“教师教育”,这标志着由“师范教育”向“教师教育”的改革,逐步融入到政策话语体系中[2]。我国传统的定向型师范教育体系即将走上非定向型教师教育的发展道路,教师教育开始步入新的征途。

(2)教师教育一体化概念的出现

举凡优秀的教师,一定具有“学”者的情怀。这种“学”者的情怀是教师对其自身、对其工作以及对其学生所表现出来的一种追求卓越的心灵状态[3],教师教育一体化是以终身教育思想为指导,教师为了自身能力水平的提升而接受的一系列教育培训学习活动的统称。因此,教师不只会“教”,还要会“学”。从单纯关注职前的师范教育到持续性教师教育的转型,终身教育理念对教师教育一体化的提出与发展起到了重要的催化作用。

我国的研究者们一致认为“教师教育一体化”最早起源于法国。1972年,法国出台了《关于初等教育教师终身教育基本方针的宣言》,其中指出学校的教师培养是一个整体概念,应力图将教师的职前培养与在职培训进行有机结合,二者不可分割。这一宣言的发表,使法国教师在职培训的领域不断扩大,在培训的承担机构、学习的内容和形式上都与职前培养有了更多的联结。1989年,法国颁布了新的教育改革方案——《教育方向指导法》和《教育方针》,明确提出要使教师教育一体化。2012年,法国启动新一轮教师教育改革,强调教师教育的至高地位。同时,法国政府也不断为教师教育一体化提供官方平台和优先的发展条件,为教师教育一体化世界进程奠基[4]。

随着普及义务教育政策的有效推进,各国教师的师资水平与实际需求量的杠杆呈现不平衡状态,以西方发达国家为代表,教师教育一体化理念开始进入我国教育研究者们的视野。

2.教师教育一体化的内涵解读

(1)教师教育一体化的理论基础

通过梳理近四十年来教师教育一体化的相关文献,发现我国研究界的学者们普遍认为教师教育一体化的理论基础来自于著名教育家保罗·朗格朗提出的终身教育思想。

理解终身教育思想的基本内涵对教师教育一体化的含义的解读具有指示作用,如我国教育部师范教育司师训处处长唐京伟在《师范教育一体化改革问题初探》一文中提出:“终身思想的含义是不断造就人,不断扩展其知识和才能以及不断培养其判断能力和行动能力的过程。”[5]这种阐述是将教师教育一体化的教学和学习形式放在一个整体性的系统里,体现教师教育环境和阶段的互补性。

除对终身教育思想的基本内涵解读外,也有许多专家和学者从终身教育思想的基本原则上看教师教育一体化。如袁运开教授在探讨我国教师教育一体化的教育格局中就指出:“一是连续性,即保证教师的整个专业生涯都能受到连贯一致的教育。二是一体化,即具有促进教师专业发展功能的各种教育机构相互联系起来,实施一体化的师范教育。三是可教育性,即保证教师专业持续发展的学力。”[6]中国的师范教育走上教师教育一体化的轨道,要归功于终身教育思想对师范教育内在理念的革新。在终身教育思想的视角下,把原本师范教育唯一的“职前教育”功能,扩展为职前和在职两种教育功能,为教师教育一体化的实施奠定了坚实的基础。

除此之外,还有学者认为教师教育一体化的理论基础应包含英国学者詹姆斯·波特提出的“三段式师范教育思想”。三段式即职前教育、入职教育和在职教育。提出这一设想是“对继续教育思想的进一步延伸,三个阶段相互并列又相互连贯,明确地体现出师范教育的阶段性和一体化特征。”[7]

随着世界范围内教育改革浪潮的兴起,我国研究者们逐渐认识教师的专业水平是高质量教育的保障。基于此,我国以谢安邦教授为代表的研究者开始关注到教师专业发展理论对教师教育一体化的效力,他们认为:“对教师专业化关注,基本出发点是要持续提高教师教育的专门性,一体化是教师专业培养模式中的主体,它强调开放的、整合完善的体系,在开放竞争中体现教师专业特色和优势。”[8]

通过上述内容可以看出,专家学者们从多个角度探讨教师教育一体化的理论基础,跟随时代的发展而不断深入,使我国教师教育一体化的发展有理可依、有据可循。

(2)教师教育一体化的内涵研究

由于我国的教师教育一体化起步较晚,自20世纪80年代起,学者们相关内容的研究成果才开始在期刊中发表,查阅许多期刊文献的内容可以发现,早期的教师教育一体化期刊文献都首先对教师教育一体化进行了内涵解读。

首先,教师教育一体化涵盖教师的职前培养、入职教育和职后培训的一体化,即学历教育与非学历教育相结合的一体化,是研究学者们普遍认同的一种内涵解读。在此基础上,也有很多专家学者进行了更加深刻的阐释。如张贵新教授曾在《关于教师教育一体化的认识与思考》一文中,将教师教育一体化分为内部目的和外部目的两个组成部分。教师教育内部一体化侧重于教师的情感认知方面,目的是为了激发教师的学习动机,养成教师健康的伦理与心理人格系统;而外部一体化侧重于教师教育对学校发展的作用机制,促进学校教学质量的改进与提高,以推动学校的整体进步[9]。

除了对教师教育目的的划分之外,也有不少学者在教师教育的内容上进行阐述。如曲铁华教授认为:“教师教育一体化是将学前教育、初等教育、中等教育的教师教育内容进行整合,形成整体化培训体系。”[10]各教育阶段的知识不可固化与分离,要有联结性,因此,教师教育一体化可以认为是幼教、小教、中教教师教育的一体化。